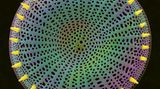

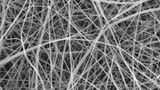

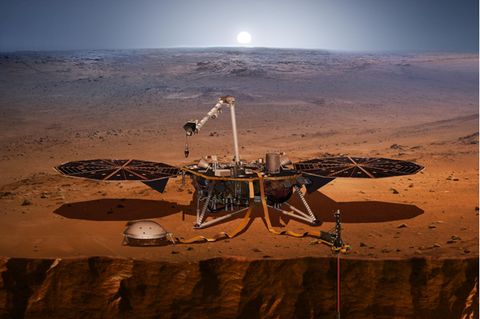

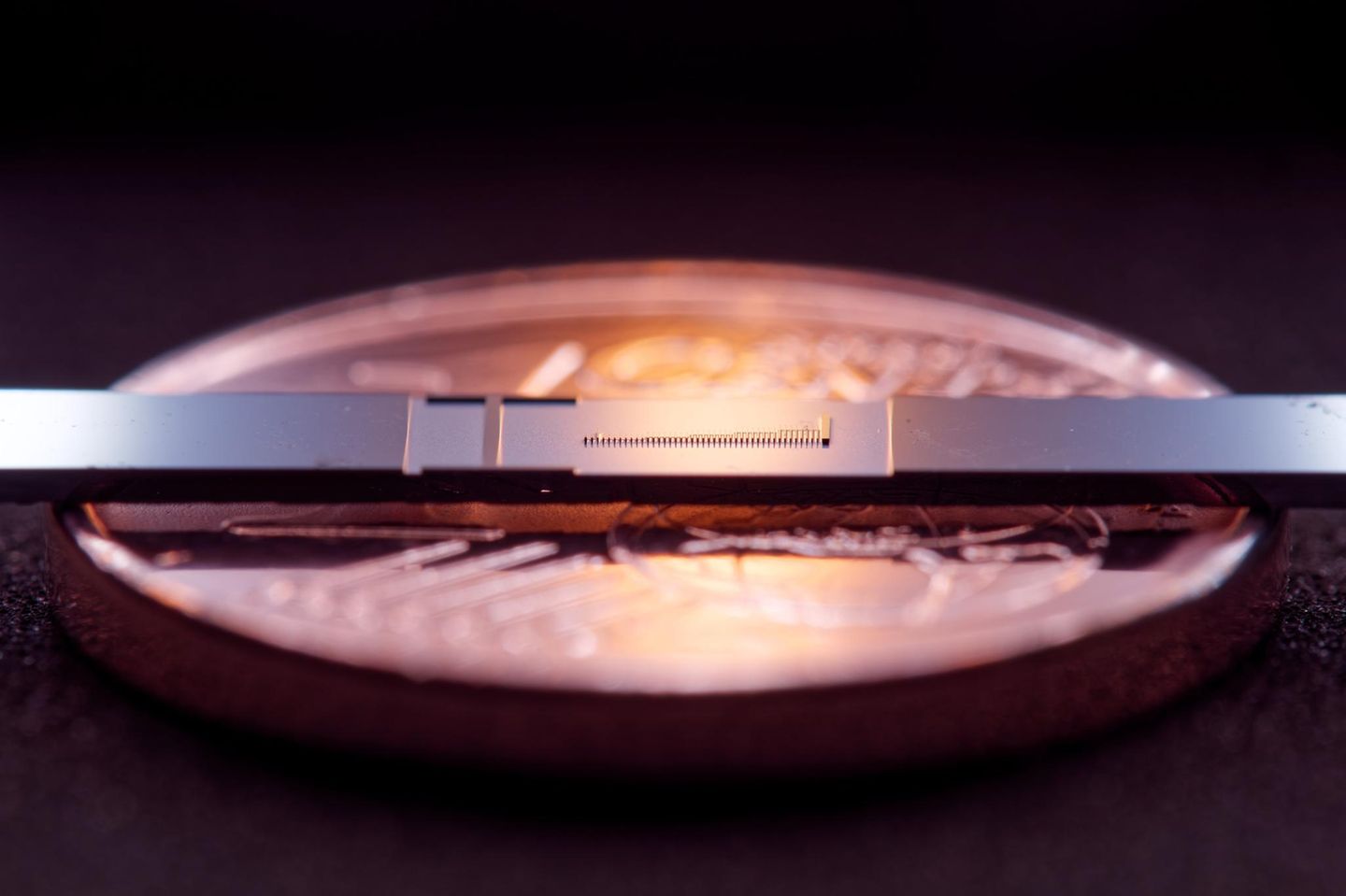

Was passt auf diese Münze?

Ein Teilchenbeschleuniger. Diese Apparaturen gehören eigentlich zu den größten physikalischen Versuchsaufbauten: Bis zu 27 Kilometer Umfang können sie erreichen. Und selbst kleinere Beschleuniger, wie sie in der Krebstherapie zum Einsatz kommen, sind noch groß wie ein Haus. Umso erstaunlicher ist, was ein Team der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg konstruiert hat: eine Nanoversion, die auf einen Mikrochip passt. Noch ist ihre Leistung winzig. Könnte man sie steigern, wäre etwa eine Strahlentherapie direkt am Tumor im Körper denkbar.

KW 7

KW 7

© FAU / Julian Lintzel