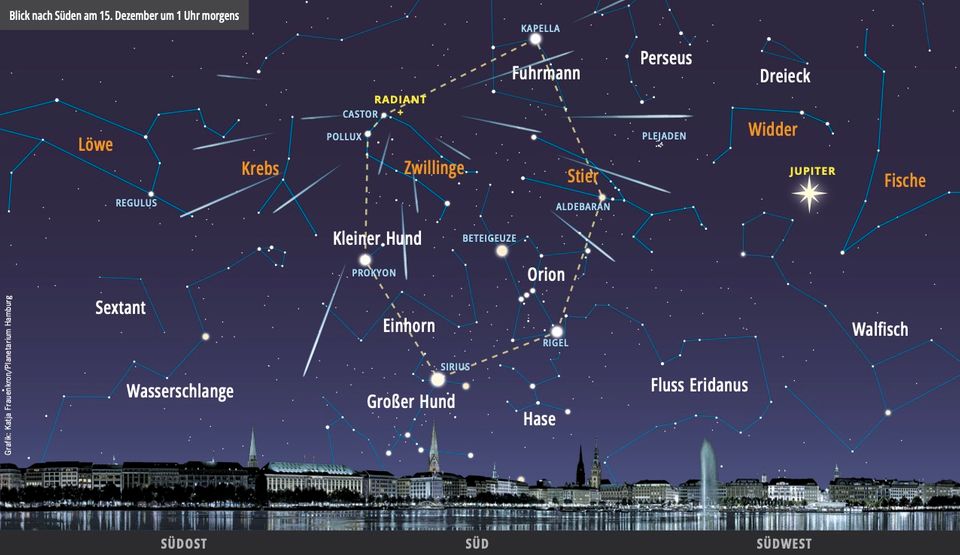

Im November freuten sich viele auf die Leoniden. Doch der alljährliche Meteorschauer fiel äußerst spärlich aus. Ganz anders die Geminiden, die in diesem Jahr das Potential für ein wahres Sternschnuppenfeuerwerk haben.

Sie sind vom 4. bis 17. Dezember aktiv und erreichen am 14. Dezember ihr Maximum. Um sie zu entdecken, blicken wir zwischen 21 und 6 Uhr zum Himmel. Da nur einen Tag zuvor Neumond war, können wir das kosmische Naturschauspiel ganz ungestört vom hellen Mondschein beobachten. Bei idealen Bedingungen sehen wir bis zu 150 Meteore in der Stunde. Dafür müssen wir jedoch einen entlegenen Ort aufsuchen und aufs Land fahren. Denn die Lichtverschmutzung in den Städten ist ebenso störend wie der Mond.

Die Erde rast durch eine Staubwolke aus kosmischen Bruchstücken

Die Geminiden stammen vom erloschenen Kometen Phaeton. Auf ihrer Reise um die Sonne rast die Erde jedes Jahr im Dezember durch die Staubwolke aus kosmischen Bruchstücken, die der Himmelskörper auf seiner Bahn hinterlässt. Sie prallen auf unsere Atmosphäre und verglühen etwa 80 Kilometer über unseren Köpfen zu den hübschen Leuchtspuren, die wir als Sternschnuppen kennen. Namensgeber und scheinbarer Ausstrahlungspunkt der Meteore sind die Zwillinge, lateinisch Gemini. Da das Sternbild morgens hoch über dem Horizont steht, sehen wir zu dieser Zeit auch die meisten Sternschnuppen.

Vom 17. bis zum 26. Dezember ereignen sich die Ursiden. Ihr Radiant liegt im Sternbild Ursa Minor beim Stern Kochab. Allerdings sehen wir hier selbst unter besten Bedingungen nur wenige Leuchtspuren. Seinen Höhepunkt findet das Himmelsereignis am 22. Dezember – zum astronomischen Winteranfang, der Wintersonnenwende.

Die Wintersonnenwende: Ab dem 22. Dezember werden die Tage wieder länger

Die Wintersonnenwende markiert in unserem Kalender den astronomischen Winteranfang. Denn am 22. Dezember erleben wir auf der Nordhalbkugel den kürzesten Tag des Jahres – je weiter nördlich wir uns befinden, desto länger ist es dunkel. In Hamburg liegen weniger als siebeneinhalb Stunden zwischen Sonnenaufgang um 8:34 Uhr und -untergang um 16:02 Uhr. Während wir uns mitten im Winterhalbjahr befinden, beginnt auf der Südhalbkugel der Sommer.

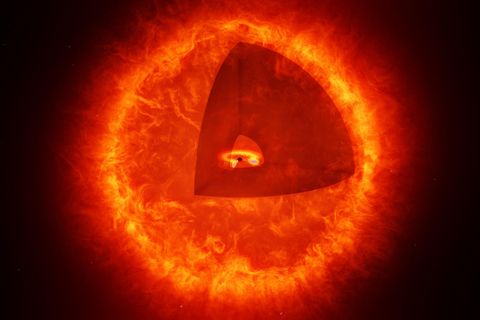

Wir verdanken unsere Jahreszeiten der um 23,5 Grad geneigten Erdachse. Durch diese Schrägstellung ist während einer Sonnenumrundung für je ein halbes Jahr die Süd- oder die Nordhalbkugel zur Sonne geneigt und der Einfallswinkel des Lichts verändert sich. Zum astronomischen Winteranfang auf der Nordhalbkugel richtet sich diese wieder stärker zur Sonne. Allerdings dauert es einige Zeit, bis das langsam wieder zunehmende Tageslicht für uns spürbar wird.

Wirklich die Nase vorn hat der Tag erst wieder nach der Tag-und-Nacht-Gleiche im kommenden März. Dann freuen wir uns über den astronomischen Frühlingsanfang, während auf der Südhalbkugel der Herbst anbricht.

Ein Funkeln am Himmel: Das Wintersechseck ist zu sehen

Die vorherrschende Dunkelheit in den Wintermonaten hat den großen Vorteil, dass wir jede Menge Zeit haben, um den Sternenhimmel zu beobachten. So zum Beispiel am 9. Dezember, wenn sich Morgenstern Venus gemeinsam mit unserem Mond präsentiert. Da die Sonne erst so spät über den Horizont steigt, können wir bequem gegen 6:30 Uhr zum Firmament blicken, um den Anblick des Duos zu genießen.

Die Herbststerne entdecken wir mittlerweile im Westen, wobei das Herbstviereck, auch "Pegasusquadrat" genannt, noch immer recht hoch steht. Der Süd- und Süd-West-Himmel ist mit den unauffälligen Sternbildern Walfisch und den Fischen vergleichsweise arm an hellen Sternen. Ganz anders der Ost- und Süd-Ost-Himmel. Denn hier halten die prachtvollen Winterformationen ihren Einzug: Wir erspähen das Wintersechseck mit Kapella im Fuhrmann, Pollux in den Zwillingen, Prokyon im Kleinen und Sirius im Großen Hund, Rigel im Orion und Aldebaran im Stier.

Im Dezember sehen wir die typischen Wintersterne bereits gegen 22 Uhr, wobei die ideale Beobachtungszeit gegen Mitternacht ist. Am leichtesten finden wir sicherlich Himmelsjäger Orion mit seinen drei Gürtelsternen Alnitak, Alnilam und Mintaka. Der markanteste Stern ist jedoch Sirius im Großen Hund. Bei ihm handelt es sich um ein Doppelstern-System und den hellsten Stern unseres Himmels.