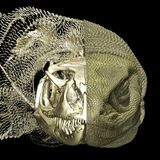

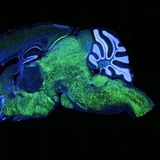

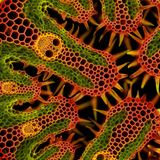

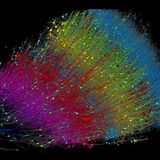

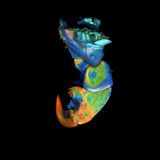

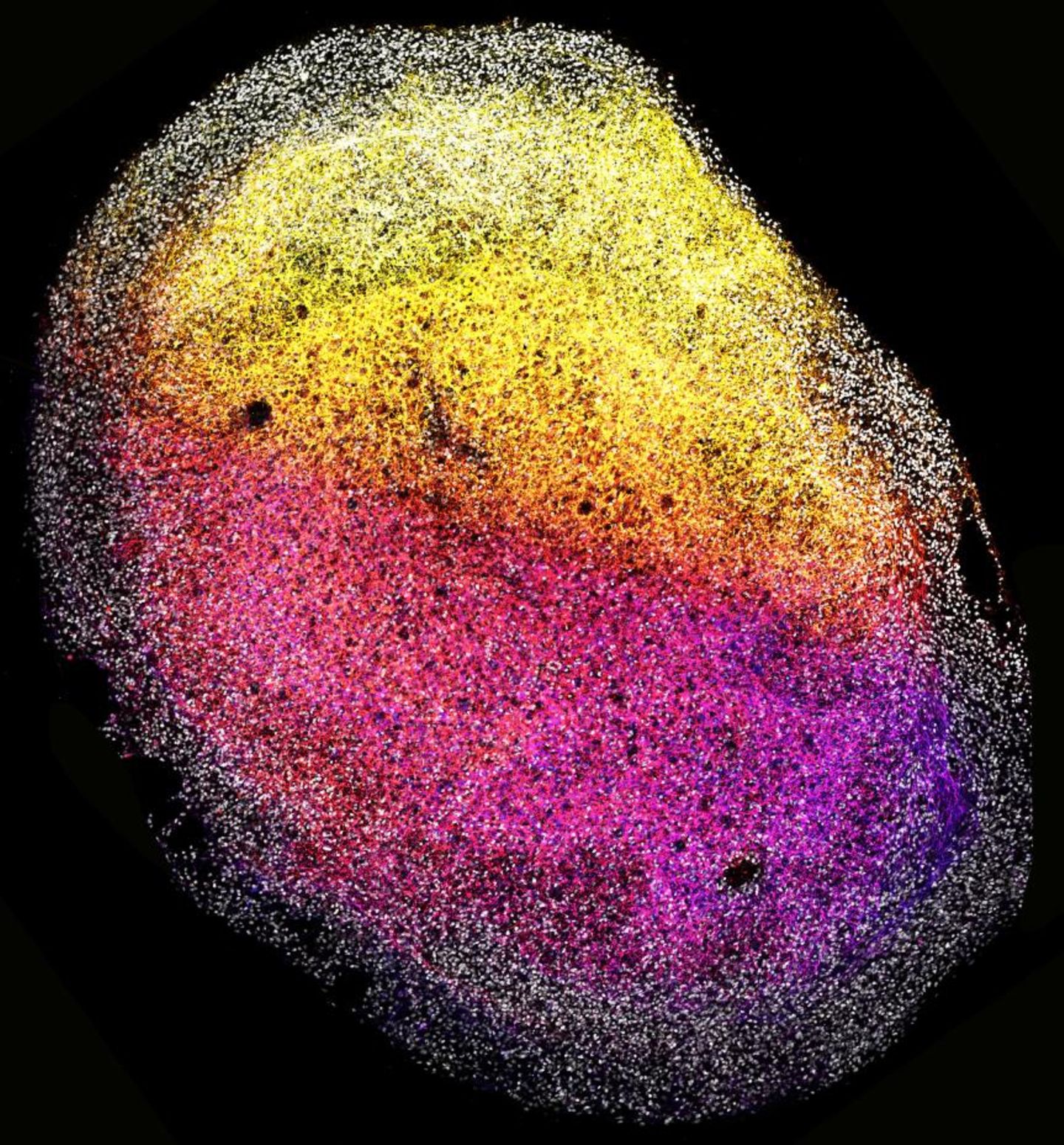

Was wächst hier in der Petrischale?

Ein Mini-Gehirn, gezüchtet aus Stammzellen eines Fötus. Die Organoide, die im Prinzessin-Máxima-Centrum für pädiatrische Onkologie in Utrecht gedeihen, werden nicht größer als ein Reiskorn. Sie sollen Forschenden Auskunft darüber geben, wie sich das kindliche Denkorgan im Mutterleib entwickelt, wie Erkrankungen entstehen und sich bekämpfen lassen.

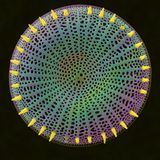

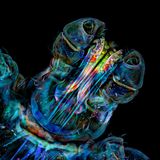

Organoide werden im Labor gezüchtet. Die rudimentären Miniaturversionen realer Organe erwachsen aus Zellen, deren Entwicklung mit Hilfe chemischer Signale gelenkt wird. Die Organoide entwickeln in Eigenregie eine dreidimensionale Struktur und besitzen viele Merkmale ihrer Vorbilder – in diesem Fall verschiedene Arten von Nervenzellen (violett bis gelb eingefärbt nach räumlicher Tiefe), die sich aus Stammzellen (grau) gebildet haben und in eine Matrix aus Proteinen eingebettet sind. Diese Ähnlichkeit macht sie zu idealen Forschungsobjekten.

Das Besondere an den Utrechter Minihirnen ist, dass sie erstmals aus Hirngewebe menschlicher Föten gezogen wurden; die Spenden stammen von Frauen, die ihre Schwangerschaft zwischen der zehnten und fünfzehnten Woche abbrechen ließen. Die Forschenden vereinzelten die Zellen nicht wie üblich, sondern nutzten kleine Gewebestückchen als Keime. In den daraus entstehenden Organoiden ließen sie unter anderem künstliches Tumorgewebe wachsen und behandelten es anschließend mit Krebsmedikamenten.

KW 02

Organoide werden im Labor gezüchtet. Die rudimentären Miniaturversionen realer Organe erwachsen aus Zellen, deren Entwicklung mit Hilfe chemischer Signale gelenkt wird. Die Organoide entwickeln in Eigenregie eine dreidimensionale Struktur und besitzen viele Merkmale ihrer Vorbilder – in diesem Fall verschiedene Arten von Nervenzellen (violett bis gelb eingefärbt nach räumlicher Tiefe), die sich aus Stammzellen (grau) gebildet haben und in eine Matrix aus Proteinen eingebettet sind. Diese Ähnlichkeit macht sie zu idealen Forschungsobjekten.

Das Besondere an den Utrechter Minihirnen ist, dass sie erstmals aus Hirngewebe menschlicher Föten gezogen wurden; die Spenden stammen von Frauen, die ihre Schwangerschaft zwischen der zehnten und fünfzehnten Woche abbrechen ließen. Die Forschenden vereinzelten die Zellen nicht wie üblich, sondern nutzten kleine Gewebestückchen als Keime. In den daraus entstehenden Organoiden ließen sie unter anderem künstliches Tumorgewebe wachsen und behandelten es anschließend mit Krebsmedikamenten.

KW 02

© Princess Máxima Center, Hubrecht Institute/B Artegiani, D Hendriks, H Clevers