Der Eisenkern des Planeten Mars ist kleiner, dafür aber dichter als bislang angenommen. Das zeigt die Auswertung von Daten der US-amerikanischen Sonde "Insight". Sie hatte von 2018 bis 2022 seismische Erschütterungen des Marsbodens registriert. Die neuen Ergebnisse befänden sich in Einklang mit Modellen zur Entstehung der inneren Planeten unseres Sonnensystems, schreiben die zwei beteiligten Forschungsteams im Fachblatt Nature.

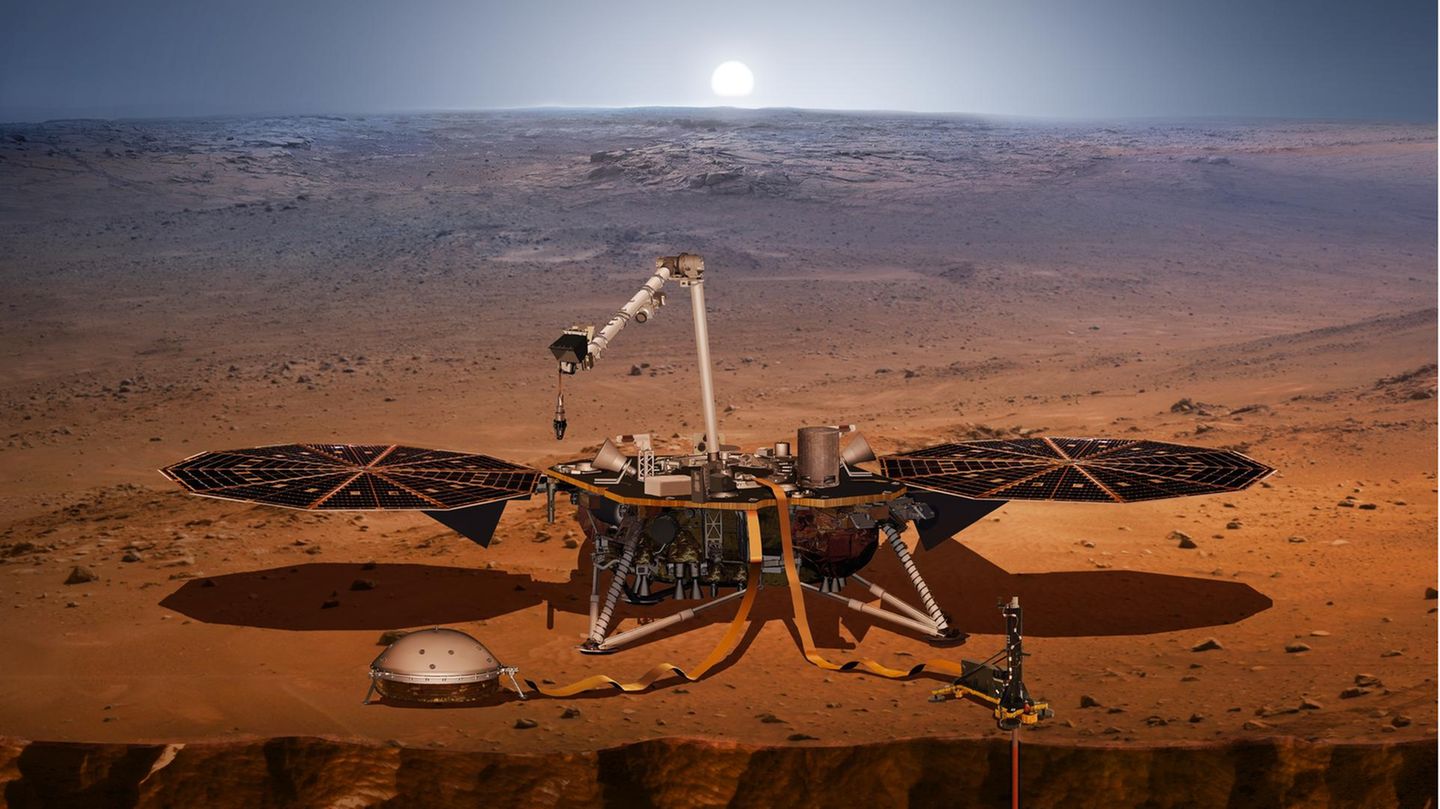

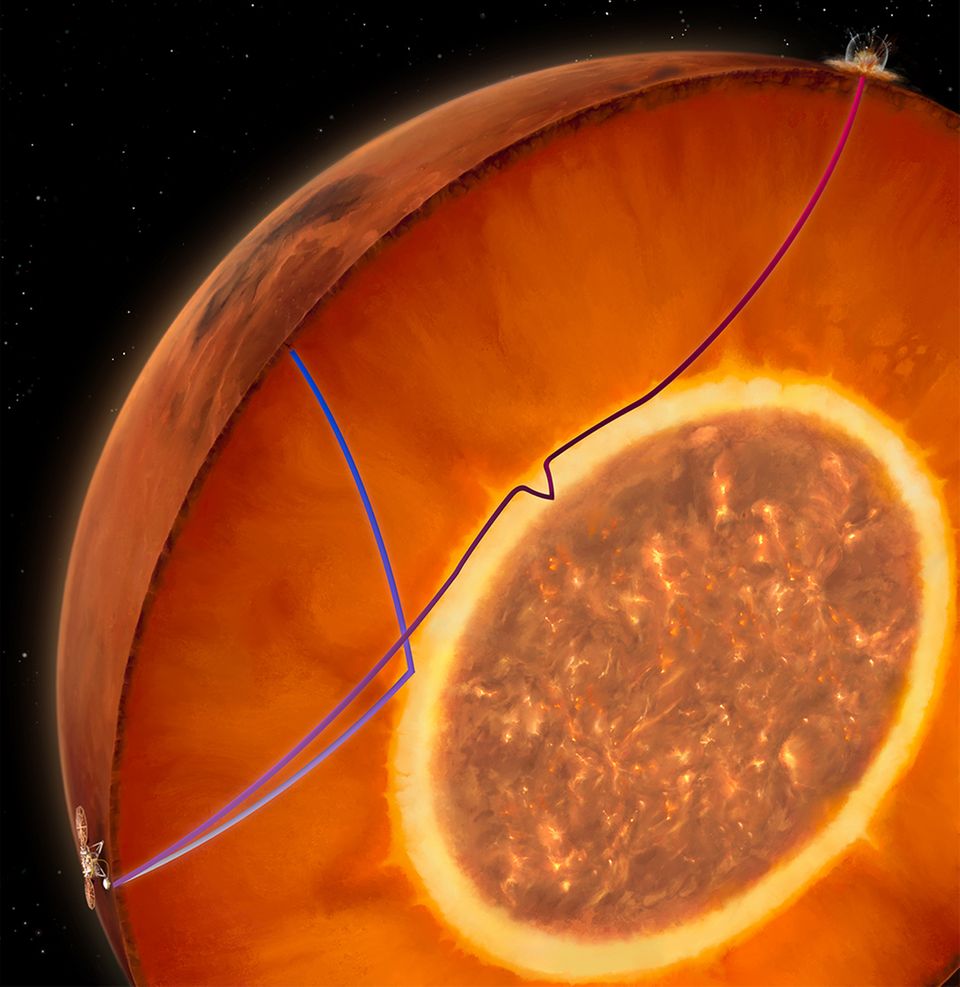

"Insight" war am 26. November 2018 in der an mehrere große Schildvulkane angrenzenden Elysium-Ebene auf dem Mars gelandet. Hauptbestandteil der Sonde ist ein Seismometer, das Schwingungen des Marsbodens misst. Tektonische Aktivitäten, also "Marsbeben", lösen Erschütterungen aus, die sich als seismische Wellen durch den gesamten Planeten ausbreiten und so auch das "Insight"-Seismometer erreichen. Die Analyse dieser Wellen erlaubt es den Forschenden, einen Blick in das Innere des Roten Planeten zu werfen. Insgesamt 1319 Marsbeben registrierte "Insight" bis zum Missionsende im Dezember 2022.

Eine erste Auswertung der Daten im Jahr 2021 lieferte jedoch ein für die Planetenforscher irritierendes Ergebnis. Demnach war der aus flüssigem Eisen bestehende Kern mit einem Radius von 1830 Kilometern größer als zuvor aufgrund seiner Masse angenommen. Er musste also, so die Folgerung, deutlich weniger Eisen und dafür erheblich mehr leichte Elemente wie Schwefel, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten.

Erst zwei heftige Meteroiteneinschläge lieferten die nötigen Messdaten

Aus chemischer Sicht ist dies kein Problem, da diese Elemente sich gern mit Eisen verbinden. Doch es widerspricht den Modellen zur Entstehung der inneren Gesteinsplaneten des Sonnensystems: Die Ursprungskörper, aus denen die Planeten durch Kollisionen und Verschmelzungen entstanden sind, enthielten nicht genug leichte Elemente, um diese Zusammensetzung des Mars-Kerns zu erklären.

Zum Glück für die Forschenden hatte "Insight" aber nicht nur Marsbeben registriert, sondern auch zwei heftige Meteoriteneinschläge im September und Dezember 2021. Und diese Einschläge lösten Wellen aus, die speziell einen Blick auf die Grenze zwischen Kern und Mantel des Planeten ermöglichten. Die beiden Teams um Henri Samuel von der Universität Paris in Frankreich und Amir Khan von der ETH Zürich in der Schweiz haben jetzt den vollständigen Datensatz von "Insight" einschließlich dieser Meteoriten-Einschläge analysiert und mit Modellen des Planetenaufbaus verglichen.

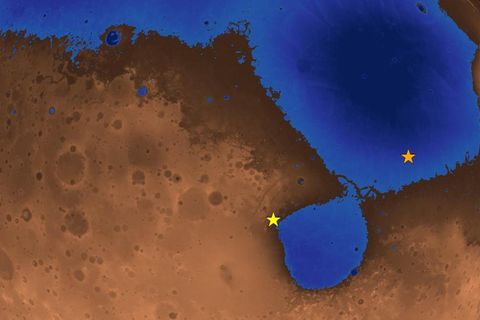

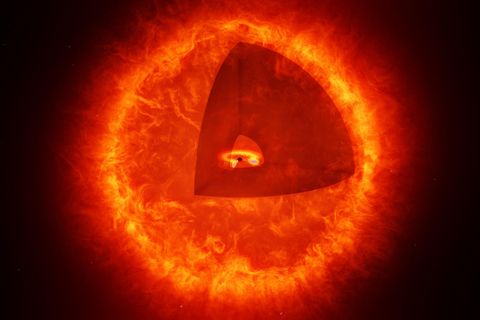

Ihre voneinander unabhängigen Methoden kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Mit einem Radius von 1650 Kilometern ist der Kern des Mars etwa 30 Prozent kleiner als es die frühere Analyse vermuten ließ. Folglich hat er eine deutlich höhere Dichte – er enthält also mehr Eisen und weniger leichte Elemente. Damit stimmt das Ergebnis nun zur Erleichterung der Wissenschaftler mit den Vorhersagen der Planetenentstehung überein.

Darüber hinaus sind beide Forschungsteams auf ein unerwartetes Phänomen im Innern des Roten Planeten gestoßen: Der Eisenkern ist offenbar von einer 150 Kilometer dicken Schicht aus flüssigem Gestein umgeben. Diese Schicht könnte, so die Forschenden, als eine Art Isolierung wirken und den Aufstieg von Wärme aus dem Kern in den Mantel behindern. Während beide Forschungsteams davon ausgehen, dass die flüssige Gesteinsschicht den Kern vollständig umgibt, hält Suzan van der Lee von der Northwestern University in den USA diese Schlussfolgerung jedoch für voreilig.

In einem begleitenden Kommentar in Nature weist die Forscherin darauf hin, dass "Insight" nur an einer einzigen Stelle auf dem Mars Messungen vorgenommen habe. Messungen an vielen unterschiedlichen Stellen seien aber nötig, um ein vollständiges Bild vom inneren Aufbau des Planeten zu erhalten. Allerdings gibt es bislang keine Pläne, weitere seismologische Stationen auf unserem Nachbarplaneten zu installieren.