Erfurt, 19. März 1970

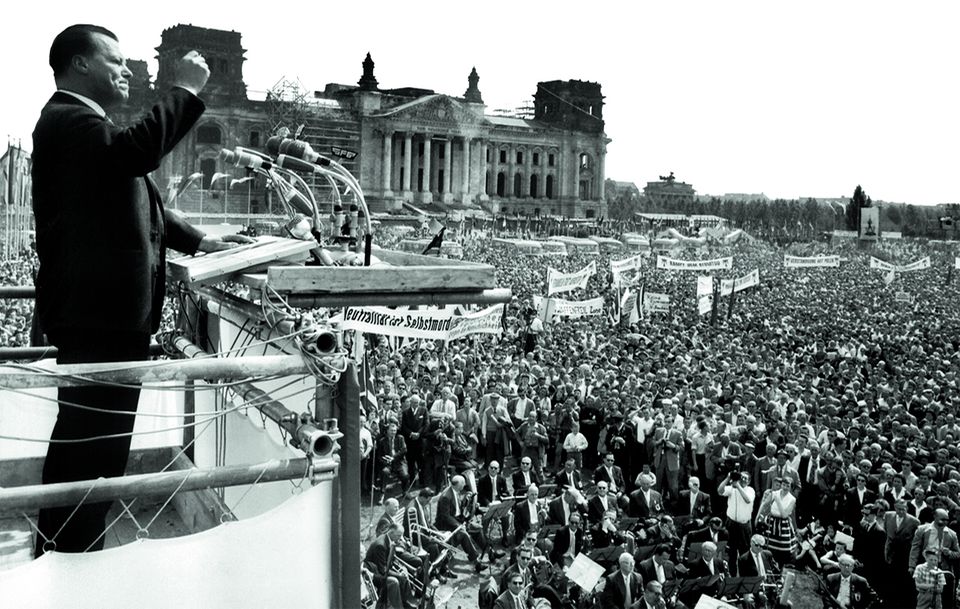

Erfurt, 19. März 1970. Auf dem Platz vor dem Hotel „Erfurter Hof“ stehen die Menschen dicht an dicht. Sie schieben und schubsen sich. Sie drängeln die Polizisten, die sie zurückhalten sollen, einfach beiseite. Tausende DDR-Bürger richten ihren Blick nach oben. In einem der Hotelzimmer muss er doch sein! Die Männer und Frauen rufen im Chor: "Willy Brandt ans Fenster! Willy Brandt ans Fenster!"

Dann erscheint der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich am Fensterrahmen. Er winkt in die Menge, beschwichtigend und etwas unbeholfen. Die Menschen jubeln. Willy Brandts Besuch in der DDR ist eine Sensation. Noch Jahrzehnte später ist dieser Moment für viele unvergessen, denn vielleicht ist er der erste Schritt zur Wiedervereinigung Deutschlands. Für die hat Willy Brandt fast sein ganzes politisches Leben gearbeitet.

Wer war Willy Brandt?

Brandt wird 1913 in Lübeck geboren – und heißt damals noch Herbert Frahm. Seine Mutter ist Verkäuferin, seinen Vater wird er niemals kennenlernen. Trotz seiner ärmlichen Herkunft darf er aber aufs Gymnasium gehen, das damals zu zahlende Schulgeld wird ihm wegen seiner guten Noten erlassen.

Bereits als Jugendlicher interessiert er sich für Politik. Er tritt der Sozialistischen Arbeiterjugend bei und zeichnet sich als guter Redner und Organisator aus. Doch als er 19 Jahre alt ist, kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Herbert Frahm nimmt einen neuen Namen an: Willy Brandt. Das erleichtert ihm, sich unerkannt in Nazi-Deutschland mit Gleichgesinnten zu treffen. Heimlich, denn wer wie er politisch links steht, landet damals schnell im Gefängnis.

In diesem Land möchte er daher nicht mehr leben. Er verlässt seine Heimat und geht ins Exil: In einem Fischerboot überquert er die Ostsee nach Dänemark, reist anschließend nach Norwegen. Dort und im Nachbarland Schweden verbringt er die nächsten Jahre.

Willy Brandt wird Bürgermeister in Berlin

Nach dem Krieg kehrt Brandt nach Deutschland zurück. Er tritt der SPD bei und steigt in der Partei immer weiter auf. Er ist jung, sieht gut aus. Seine Worte fesseln die Menschen, sie geben Hoffnung. 1957 gewinnt er die Wahl zum Regierenden Bürgermeister von Westberlin. Dass die Stadt geteilt ist, findet Brandt unerträglich. Er prophezeit: "Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt."

Doch zunächst sieht es eher nach dem Gegenteil aus: 1961 baut die DDR eine fast unüberwindliche Mauer mitten durch die Stadt. Brandt versucht mehrmals vergeblich, Bundeskanzler zu werden. Im Jahr 1966 wird er immerhin Außenminister einer Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD.

Und in der Nacht nach der Bundestagswahl 1969 gelingt ihm schließlich eine Überraschung: Er verbündet seine SPD mit der FDP – und lässt sich später mit dieser Mehrheit zum Bundeskanzler wählen. Er ist nun der mächtigste Mann in Westdeutschland. Und einer mit neuen Ideen!

Der berühmte Kniefall in Warschau

Westdeutsche und ostdeutsche Politiker schimpfen meist nur übereinander. Brandt hält das für eine gedankliche Sackgasse. Auch ihm missfallen zwar die Zustände in der DDR. Doch seine Strategie heißt „Wandel durch Annäherung“. Der Gedanke dahinter: Wenn die beiden Staaten miteinander sprechen, Handel treiben und Verträge schließen, verbessern sich die Beziehungen. Und dann wird es vielleicht einfacher, eines Tages wieder zusammenzufinden.

So kommt es am 19. März 1970 zu dem Besuch in Erfurt. Dass Willy Brandt dort gefeiert wird wie ein Popstar, ärgert die DDR-Herrscher zwar ungemein. Doch gegen die Gefühle ihrer Bürger sind sie machtlos.

Im selben Jahr schreibt Willy Brandt mit einer kleinen Geste große Geschichte. Vor einem Mahnmal in der polnischen Hauptstadt Warschau, das an jüdische Opfer der Nationalsozialisten erinnert, lässt er sich auf die Knie fallen.

Der deutsche Bundeskanzler bittet damit demütig um Vergebung. Ausgerechnet Willy Brandt, der selbst gegen die Nazis gekämpft hat! Vielen missfällt das. Andere verehren Willy Brandt dafür. 1971 erhält er den Friedensnobelpreis – seine Politik der Versöhnung wird in der ganzen Welt gefeiert.

1974 tritt Willy Brandt zurück

Doch dann kommt der Fall. Der Wirtschaft in Westdeutschland geht es Anfang der 1970er-Jahre schlecht, die Bürger beginnen zu nörgeln. Für Brandt kommt es noch schlimmer. Einer seiner engsten Mitarbeiter wird als Spion entlarvt: Günter Guillaume hat jahrelang Informationen aus dem Büro des Bundeskanzlers an den Geheimdienst der DDR weitergeleitet. Ein Skandal! Entnervt tritt Willy Brandt 1974 zurück.

Doch er bleibt Vorsitzender der SPD und ein auch im Ausland angesehener Staatsmann. Seine schönste Stunde kommt im November 1989 – die DDR bricht zusammen. Die Mauer öffnet sich. Ohne Willy Brandts kluge Ostpolitik hätte das wohl noch viel länger gedauert.