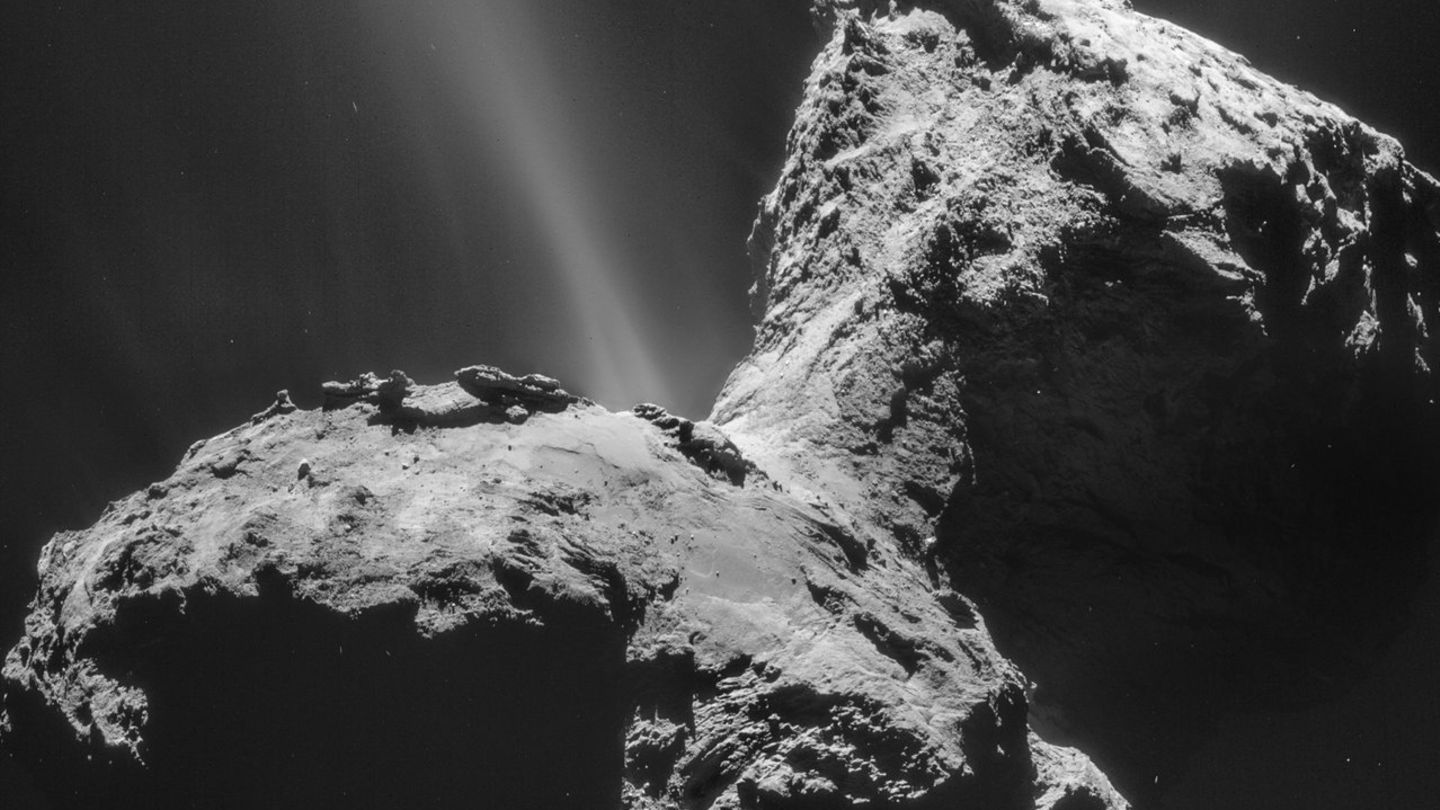

Im November 2014, vor genau sieben Jahren, unternahm die Menschheit eines der kompliziertesten Weltraum-Manöver, die es je gab. Sie schickten die die Raumsonde Rosetta ins All, die einen Kometen besuchen sollte. Genau gesagt: Komet 67/P Churyumov-Gerasimenko, kurz Chury. Er hat die Form einer fünf Kilometer großen Badeente und besteht aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Wegen ihrer Bestandteile nennt man Kometen übrigens auch „dreckige Schneebälle“.

Wer ist Chury?

Zum ersten Mal entdeckt wurde Chury schon im Jahr 1969. Er ist ein sogenannter kurzperiodischer Komet. So werden diejenigen Schweifsterne bezeichnet, die weniger als 200 Jahre brauchen, um ihre Umlaufbahn einmal zu umrunden.

Auf seiner Reise gelangt Chury alle sechseinhalb Jahre in das Blickfeld der Erde. Da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseren Himmel stets beobachten, kennen sie die meisten Kometen, die regelmäßig bei uns vorbeikommen.

Übrigens ist Churys Umlaufbahn elliptisch, wie auch die der Erde. Sie ist also nicht kreisrund, sondern ähnelt eher einem langgezogenen Ei.

Woran erkennt man einen Komet?

Als die ESA-Raumsonde Rosetta sich im Jahr 2004 auf ihre lange Reise zu Chury machte, war der Himmelskörper noch unauffällig als Kometenkern im All unterwegs – also als großer Brocken aus Staub, Eis und lockerem Gestein.

Erst in Sonnennähe wurde er als Komet sichtbar. Dann verwandelt die Hitze der Sonne das Eis eines Kometen nämlich zu Gas – Wasserdampf ummantelt den Kometenkern. Aus dieser Hülle entsteht schließlich ein Millionen Kilometer langer Gasschweif. Zudem werden durch die Hitze der Sonne auch jede Menge Staubbrocken aus dem Kometen gerissen. Darum zieht ein Komet zwei Spuren mit sich: eine aus Wasserdampf und eine aus Staubteilchen.

Bleibender Eindruck

Mit der Raumsonde Rosetta hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun zum ersten Mal die Gelegenheit, den Moment vor Ort zu begleiten, wenn sich der Kometenkern in einen Kometen verwandelt.

Rosetta hatte sogar eine Landeeinheit dabei, quasi ein kleines mobiles Kometenlabor. Dieser Lander hieß Philae. Leider blieb Philae bei der Landung in einer Felsspalte stecken und konnte nur einen Teil seiner Forschungsaufgaben ausführen. Dennoch konnten die Forschenden einige neue Erkenntnisse gewinnen.

Gurrender Stinker

Bei der Untersuchung von Chury stellten Rosetta und Philae etwa fest, dass er „singen“ kann. Die Geräusche entstehen, wenn der Sonnenwind auf die Gashülle des Kometen trifft. Sie klingen ein wenig wie Taubengurren.

Philae hat zudem an Chury „geschnüffelt“ und mit seinen Instrumenten die Bestandteile der Gase untersucht. Diese Daten hat Philae anschließend an die Erde geschickt. Das Ergebnis: Es riecht nicht sonderlich appetitlich da oben, denn Churys giftige Gase duften nach Pipi, faulen Eiern und Mandeln.

So entstehen Sternschnuppen

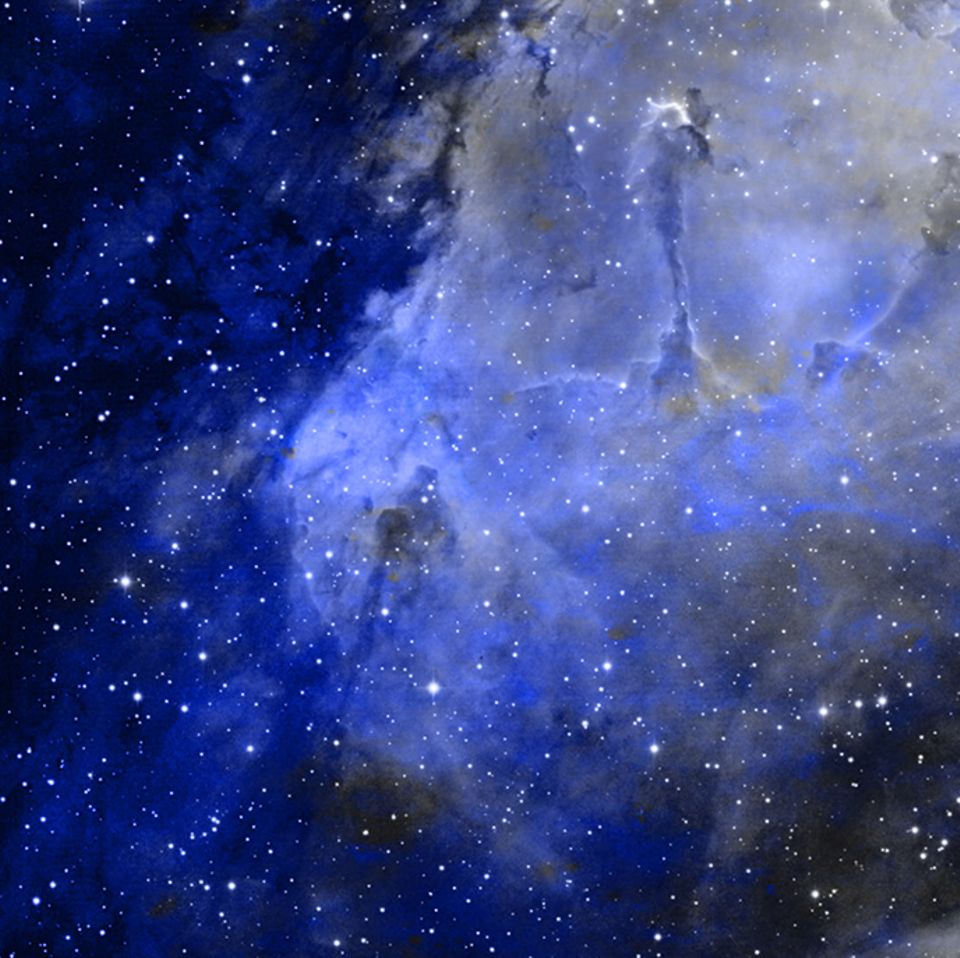

Wusstet ihr übrigens, dass genau der Staub, den Kometen auf ihrer Reise durchs All hinterlassen, für Sternschnuppen verantwortlich ist? Dort, wo unser Planet auf seiner Bahn um die Sonne den Pfad eines Kometen kreuzt, fliegt er auch durch seine Staubspur. Dabei verglühen die kosmischen Brocken in unserer Erdatmosphäre und hinterlassen Leuchtspuren.

Der Komet Swift-Tuttle etwa versursacht so jedes Jahr aufs Neue den Sternschnuppenschauer der Perseiden, den wir im August bestaunen können.

Neugierig auf mehr? In der GEOlino.de-Rubrik „Hallo Himmel“ beantwortet Dr. Mariana Wagner euch jeden Monat ein aktuelles Himmelsphänomen zum Beobachten, Staunen und Weitererzählen.