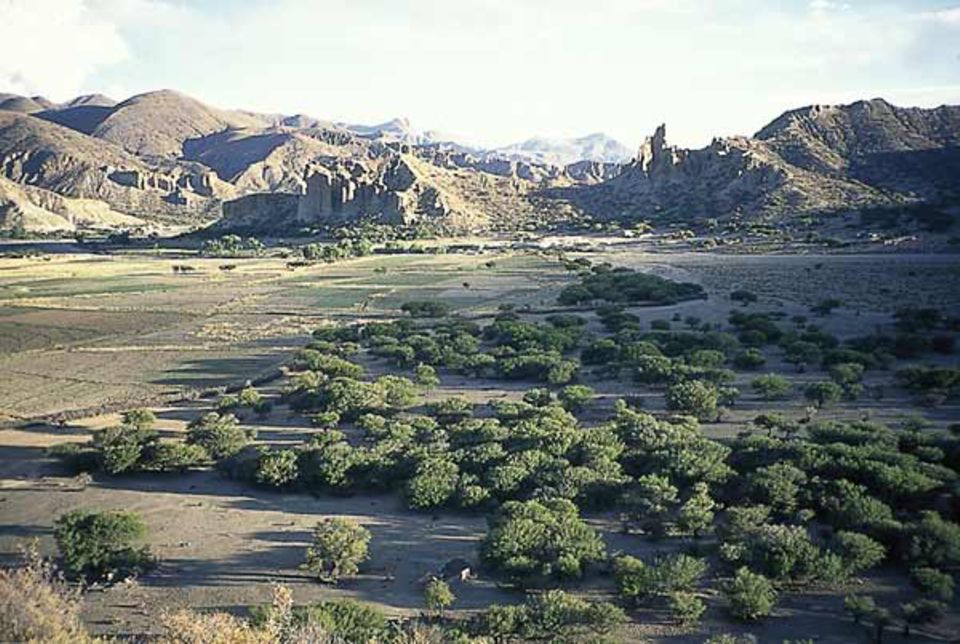

Berge, Staub und Steine

Es ist zwar noch taghell, aber Joachim Müller weiß, dass er sich beeilen muss. Der 20 Kilogramm schwere Rucksack drückt auf seine Schultern. Geologenhammer, Fotoapparat und Kartenmaterial baumeln an seiner Hüfte. Zwei Tage ist er schon alleine in dieser unwirtlichen Gegend des Anden-Hochlands unterwegs. Keine Wiese, keine Bäume, kein Haus, keine Straße - nur Berge, Staub und Steine!

Die Hitze des Tages und der lange Fußmarsch haben ihn ausgelaugt. Müde schaut er von einem Gebirgskamm ins über tausend Meter tiefere Andental. Dorthin muss er es in den nächsten anderthalb Stunden schaffen. Denn dann wird es stockdunkel im Gebirge. Und Müller hätte keine Chance, seinen Gefährten Mario zu treffen, der ihn mit dem Jeep abholen und ins Camp fahren soll.

Joachim Müller ist 32 Jahre und Geowissenschaftler der Freien Universität Berlin. Forscherinnen und Forscher wie er untersuchen unsere Erde. Sie erkunden viele Naturphänomene wie zum Beispiel Vulkane, Erdverschiebungen oder die Klima-Entwicklung. Und das überall auf dem Globus: in der Sahara, in der Antarktis - oder wie hier in den Anden Südamerikas.

Vieles haben die Geologinnen und Geologen schon enträtselt, vieles ist noch unentdeckt: zum Beispiel wie man Erdbeben vorhersagen kann, damit sich die Menschen rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Gebirge gestapelter Tischdecken

Joachim Müller erforscht den Aufbau und die Entstehung der Anden. Sein Untersuchungsgebiet liegt im Süden Boliviens. "In 2600 bis 4700 Metern Höhe gibt es wenig Erdreich und außer Kakteen und Dorngras kaum Pflanzen", erklärt er. "Das hat für mich den Vorteil, dass man die Gesteinsschichten gut sieht und nicht erst graben oder bohren muss."

Um zu erklären, welchem Phänomen er auf der Spur ist, wählt der Fachmann einen plastischen Vergleich: "Man kann sich die Entstehung von Gebirgen so vorstellen, als würde man einen Stapel Tischdecken zusammenschieben. Dabei türmen sich jede Menge Falten auf. Ähnlich ist es in der Natur. Nur werden hier keine Tischdecken, sondern mächtige Gesteinsschichten zusammengeschoben und gleichzeitig hochgedrückt. Eine Bewegung, die allerdings viele Jahre braucht, um ein paar Zentimeter voranzukommen."

Manchmal ist der Druck so stark, dass die Gesteinsschichten reißen und sich an einer so genannten "Störung" übereinanderschieben. Der Geologe spricht dann von Tektonik oder Strukturgeologie. "Ich will herausfinden, wie stark die "Tischdecken" in den Anden zusammen geschoben wurden, also wie viele Falten und Überschiebungen es in diesem Gebiet gibt. Daraus kann ich dann ablesen, wie dieses Gebirge entstanden ist."

Faszination Steinbruch

Seine Faszination für die Geowissenschaften, speziell für die Geologie, entdeckte Joachim Müller bereits im Alter von etwa zehn Jahren. Damals entdeckte er versteinerte Schnecken und Muscheln in den Steinbrüchen seiner damaligen Heimatgemeinde. Er erkannte, dass Steine viel über eine längst vergangene Zeit erzählen können. Über eine Zeit, als große Meere das heutige Europa bedeckten und ausgestorbene Tiere, etwa die Dinosaurier, die Erde bevölkerten.

Um Geowissenschaftler oder Geowissenschaftlerin zu werden, kann man an einer Universität Geologie, Geophysik, Mineralogie oder ein vergleichbares Fach studieren. Speziell im Geologie-Studium lernt man in den ersten Jahren viel über die Geschichte und den Aufbau der Erde. Zudem muss man die vielen unterschiedlichen Gesteins-, Mineralarten und Fossilien pauken. Sonst erkennt man sie im Gelände nicht wieder. Neben diesen "geologischen" Fächern sollte man auch ein wenig Chemie und Physik beherrschen.

Erst im zweiten Teil des Geologie-Studiums sucht man sich dann aus, was einem am meisten Spaß macht und was man später vielleicht auch als Beruf ausüben möchte. Zum Beispiel als Paläontologin oder Paläontologe Fossilien suchen und das Leben von ausgestorbenen Lebewesen erforschen. Oder als moderne "Goldsuchende" Bodenschätze wie Erdöl, Edelmetalle oder Kohle aufspüren.

Als Hydrogeologin oder Hydrogeologe untersucht man das Grundwasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Damit große Gebäude gebaut werden können, braucht man spezielle Ingenieurgeologinnen und -geologen, die den Untergrund untersuchen.

Eines haben alle Geowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gemeinsam: Sie wollen die Erde besser verstehen! Dafür verbringen sie viel Zeit draußen in der Natur. Man sollte also kein Stubenhocker sein und sich nicht scheuen, auch mal im Staub und Matsch zu wühlen.

Während seiner Zeit in den bolivianischen Anden wandert Joachim Müller täglich viele Kilometer. An interessanten Stellen hält er an und untersucht das Gestein. Fossilien verraten ihm das Alter der Felsen.

Mit dem Kompass misst er die Neigung und die Orientierung der Schichten und der Störungsflächen ein - Daten, die er sofort in sein Feldbuch und seine Geländekarte einträgt. Noch rasch ein Foto mit einer Münze oder dem Bleistift als Größenvergleich, noch ein paar beschreibende Notizen - und weiter geht's.

40 Zentimeter große "Mäuse"

In einigen Wochen wird er wieder zurück an seinem Schreibtisch an der Universität in Berlin sitzen und aus den vielen Geländedaten geologische Karten und Querschnitte zeichnen. Aus dem Muster der Gesteine und den Störungen rekonstruiert er dann, was mit diesem Teil der Anden binnen Jahrmillionen passiert ist.

"Was sich jetzt schon mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen lässt, ist, dass hier lange vor den Anden schon einmal ein älteres Gebirge gestanden hat", so Joachim Müller. "Doch wie das damals aussah, wissen wir noch nicht. Zudem wissen wir durch die Anzahl und Form der Falten und Störungen, dass die Anden östlich der großen Vulkankette um etwa 280 km zusammen geschoben wurden."

Doch noch ist Berlin weit, und Müller muss sich sputen, um zu Mario und dem Jeep zu gelangen. Ein Kondor beobachtet im eleganten Segelflug den gefährlichen Abstieg des Forschers. Guanakos, eine wilde Lama-Art, spähen aus sicherer Distanz herüber. Und 40 Zentimeter große "Hasenmäuse" hocken auf Felsen an den Hängen der Schlucht.

Als es dämmert, hat Müller sein Ziel erreicht. Und ist ein bisschen erleichtert. Denn er ist sich des Risikos bewusst, dass man in dieser unzugänglichen Wüstenei als Einzelgänger auch unversehens verloren gehen kann. "Ein Indiana Jones bin ich nicht", sagt er lächelnd und braust mit Mario zu seinem Quartier in dem Städtchen Tupiza.

Der Artikel wurde zuletzt am 10. Februar 2023 überarbeitet.