GEOlino EXTRA: Fangen wir ganz von vorn an. Was ist Rassismus?

Florence Brokowski-Shekete: Das ist, wenn man jemanden ärgert und ausgrenzt, weil sie oder er aus einem anderen Land kommt – oder zumindest so aussieht, als würde sie oder er aus einem anderen Land kommen.

Sie sind Schwarz, in Deutschland geboren und deutsche Staatsbürgerin. Ihre Eltern stammen aus Nigeria in Afrika. Haben Sie Rassismus erfahren?

Selbstverständlich. Leider erfährt das jede und jeder, der nicht zur weißen Mehrheit gehört, und zwar fast jeden Tag.

Ich selbst bin weiß und habe noch nie Rassismus erfahren. Können Sie beschreiben, wie Sie und andere im Alltag unter Rassismus leiden?

Das geht am besten mit einem Beispiel. Sagen wir, es gibt einen zehnjährigen Jungen namens Simon, und wir begleiten ihn ein Stück. Simon ist Schwarz, in Deutschland geboren. Schon morgens fragt er sich: Was wird mir heute aufgrund meiner Hautfarbe begegnen?

Die Sorge, rassistisch angegangen zu werden, begleitet ihn also ständig?

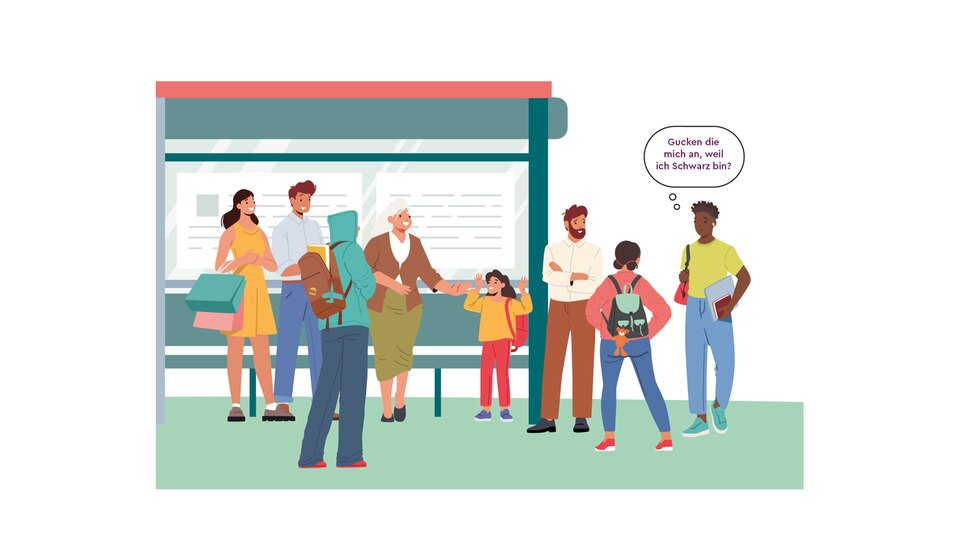

Genau. Dann geben ihm seine Eltern vielleicht noch mit: Benimm dich gut, streng dich an, denn du musst besser sein als die anderen, um überhaupt als gut wahrgenommen zu werden. Und wenn du etwas falsch machst, fällt es besonders auf. Simon steht also unter Druck. Dann geht er zum Bus. Die Leute schauen ihn an. Er sieht schließlich anders aus als die meisten anderen.

Aber nicht jeder, der ihn anschaut, denkt etwas Schlechtes von ihm, oder?

Das stimmt. Aber die Blicke spürt er trotzdem, sie zeigen ihm, dass er anders ist, nicht dazugehört. Und dann wird Simon leider auch manchmal offen angefeindet von Menschen, die eben doch rassistisch sind. Vielleicht sagen sie etwas Böses – wie er solle doch nach Hause gehen und meinen damit ein anderes Land. Oder sie beschimpfen ihn gar als Ausländer – oder, noch schlimmer, mit dem N-Wort. Das auszuhalten ist sehr hart.

Dann geht Simon in die Schule. Ist das für ihn ein sicherer Ort?

Leider nicht unbedingt. Einerseits kann es passieren, dass andere Kinder ihn ausgrenzen. Wobei ich sagen muss, dass gerade jüngere Kinder meiner Erfahrung nach selten rassistisch handeln. Aber manche haben es von ihren Eltern leider schon mitbekommen. Und andererseits haben selbst manche Lehrkräfte rassistische Vorurteile. Sie nehmen an, dass Simon gar nicht richtig gut in der Schule sein kann, dass er weniger fleißig ist und unpünktlich. Dies sind übliche rassistische Vorurteile.

Und wie hält Simon das aus?

Im besten Fall findet er Verbündete, andere Kinder, die ihn stärken und schützen. Sie laden ihn etwa zum Spielen zu sich nach Hause ein, fragen ihn auf dem Schulhof aktiv, ob er mitspielen will, oder wählen ihn in ihre Mannschaft beim Sport. Der englische Begriff „Ally“, also Verbündeter, wird von vielen Rassismus-Forschenden verwendet. Der Ally gehört zur weißen Mehrheit und bildet eine Brücke über die Kluft, die der Rassismus auftut. Allys sind also sehr wichtig im Kampf gegen Rassismus.

Wie kann man Rassismus außerdem bekämpfen?

Indem man sich klar wird, dass wir mit Rassismus aufwachsen, er also tief in uns steckt – auch in mir.

Geben Sie uns bitte ein Beispiel?

Wenn wir eine Schwarze sehen, gehen viele von uns automatisch davon aus, dass sie nicht perfekt Deutsch spricht. Darin steckt ein Stück Alltagsrassismus.

Und was kann man dagegen tun?

Wir müssen uns darüber klar werden, dass das ein Vorurteil ist, das wir überprüfen müssen. Wir sollten also mit derjenigen sprechen, dann merken wir vielleicht: Sie spricht genauso wie ich. Und bitte nicht sagen: „Oh, du sprichst aber gut Deutsch.“ Das hört sich in den Ohren eines Kindes, das hier geboren ist, wie eine Beleidigung an. Als könnte es gar nicht sein, dass es gut Deutsch spricht. Genauso ist es mit der Frage: „Wo kommst du her?“ Sie grenzt aus, weil viele die Antwort „Aus Buxtehude!“ nicht akzeptieren und weiterfragen. Aber ich persönlich bin nun einmal in Buxtehude groß geworden. Wenn ich jemanden besser kenne, erzähle ich ihm gern meine Lebensgeschichte. Aber die ist eben persönlich.

Rassismus steckt also in unserem Verhalten und in unserer Sprache. Welche Wörter sollten wir vermeiden?

Begriffe wie „farbig“ oder „dunkelhäutig“ sollte niemand benutzen. Sie stammen von Menschen, die Schwarze in Afrika versklavt und unterdrückt haben. „Ausländer“ ist auch so ein Wort. Es spricht dem Menschen ab, dazuzugehören, obwohl er in Deutschland zu Hause ist.

Was sollten wir stattdessen sagen?

Menschen, deren Vorfahren aus Afrika stammen, bezeichnen sich selbst als Schwarz – und zwar großgeschrieben. Mit diesem „Schwarz“ wird nicht die Hautfarbe beschrieben, die ja ohnehin eher braun ist, wie bei mir, sondern der eigene Ursprung in Afrika und die ganze Geschichte, die dahintersteht. Dieses „Schwarz“ ist von uns selbst gewählt, niemand hat uns damit betitelt. Das ist wichtig.

Gibt es noch andere Begriffe?

Ja, „People of Colour“. Das heißt wörtlich übersetzt „Menschen mit Farbe“. Die Wendung schließt weltweit alle Menschen mit ein, die nicht weiß sind.

Dieser Artikel ist erschienen im GEOlino EXTRA 02/2025: