Mit 80 Kilometern pro Stunde über die Piste

Und los: Marcus Grausam saust aus dem Starthäuschen. Ein paarmal stößt er sich mit den Händen vom eisigen Boden ab. Dann legt er die Arme an und sich ganz flach auf den Rodel. Mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde brettert er über die bucklige, kurvige Piste ins Tal!

"Ein super Gefühl", schwärmt der 40-Jährige aus Kreuth in Bayern, wenn er an seine letzte offizielle "Sause" vor drei Jahren denkt. Hunderte solcher Rennen im Naturbahnrodeln hat er bestritten, dabei zehn deutsche Meisterschaften und sogar Weltcup-Rennen gewonnen.

Und auch nach seiner Sportlerkarriere kann er sich ein Leben ohne Rodelschlitten nicht vorstellen. Darum baut er die Sportflitzer mittlerweile selbst, für Sportler, aber auch für Hobbyrodler, und das im Keller seines Wohnhauses.

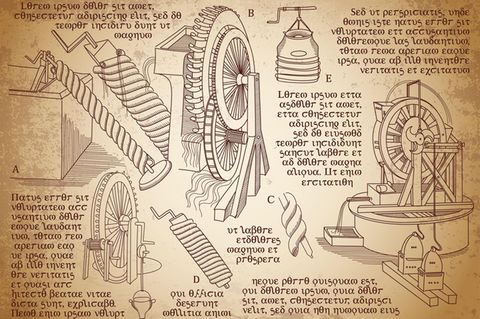

Das Grundmodell des Schlittens gibt es seit rund 2000 Jahren

Unten im Keller riecht es harzig wie im Wald. Auf einer Palette liegen Hunderte frisch gesägte Holzleisten. Späne fliegen, wenn Marcus Grausam die Latten mit der Kreissäge kürzt. Später werden aus ihnen Holme, also Stangen zum Festhalten, und Kufen für die Rodel.

Das Grundmodell dafür kennen die Menschen in Europa bereits seit rund 2000 Jahren. Schon damals war es üblich, winters Heu oder Holz auf einfachen Ziehschlitten zu transportieren. Angeblich bretterten später auch die Wikinger auf Schlitten die Hügel hinab, um ihre Feinde mit Schwung anzugreifen.

Zum Sportgerät wurde der Schlitten erst später

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts reisten vor allem englische Patienten, die an Tuberkulose erkrankt waren, nach St. Moritz in die Schweizer Alpen. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die bei Menschen meist die Lunge befällt.

Zur Behandlung wurde Patienten früher oft eine Kur in den Bergen verordnet, um sich in der klaren Höhenluft zu erholen. Das war zwar heilsam – aber langweilig. Bis jemand auf die Idee kam, mit den Transportschlitten der Einheimischen die Hänge hinabzusausen, natürlich um die Wette. Eine Sportart war geboren!

Starre Schlitten, wie die Kurgäste sie damals nutzten, sind jedoch schwer zu steuern. In einer Rechtskurve etwa muss der Fahrer bei vollem Tempo mit dem rechten Fuß in den verschneiten Boden stampfen. Das sorgt für nasse Schuhe und bremst gewaltig. Tüftler entwickelten deshalb lenkbare Schlitten, sogenannte Rodel.

"Der Unterschied ist die flexible Konstruktion", erklärt Marcus Grausam. Materialien wie Eschenholz und Gummidämpfer zwischen Kufen und Sitzbank machen die Rodel beweglich. So lassen sie sich durch Verlagerung des Gewichts und das Drücken mit den Beinen steuern.

Dass seine Modelle einwandfrei funktionieren, weiß Marcus Grausam – er ist schließlich sein eigener Testfahrer und überprüft die Rodel im Winter persönlich: Deutschlands längste Naturrodelbahn liegt direkt vor seiner Werkstatttür.