Allgemeines zum Känguru

Kängurus, wissenschaftlich Macropodidae genannt (übersetzt: "Großfüße"), sind meisterhafte Springer. Neun Meter schaffen sie mit einem Satz - weiter, als ein Fußballtor breit ist. Und da sie einen Riesenhopser an den anderen reihen, hüpfen sie so schnell, wie ein Auto in der Stadt fahren darf.

Und natürlich hat das Känguru einen Beutel – klar! Was viele nicht wissen: Ein Känguru kann mannsgroß werden oder hasenklein bleiben, in der Steppe leben, im Sumpf oder auf Bäumen. Denn rund 65 unterschiedliche Känguru-Arten gehören zur Familie.

Bekannte Verteter sind das Rote Riesenkänguru, das Zottel-Hasenkänguru, das Goodfellow-Baumkänguru, das Quokka, das Sumpfwallaby und das Gelbfuß-Felskänguru.

Das Riesen-Känguru

Mit Ausnahme der Küstenstreifen ist das Rote Riesenkänguru überall in Australien und auf einigen Nachbarinseln zu Hause. Allerdings suchen sich die bis zu 1,60 Meter großen Tiere am liebsten Gegenden mit Bäumen oder Büschen - ihr einziger Schutz vor der glühenden Sonne

- Größe: Von Kopf bis Fuß 1,40 Meter, etwa so viel wie ein zwölfjähriges Kind

- Gewicht: Bis zu 90 Kilogramm

- Alter: In der Wildnis bis zehn, bis 25 Jahre in Gefangenschaft

- Besonderheit: Rote Riesenkängurus sind die größten Beuteltiere der Welt.

Das Rote Riesenkänguru kann mit einem Satz bis zu zwölf Meter überspringen (die Länge eines Linienbusses). Und bringt es dabei auf eine Geschwindigkeit von 55 Kilometer pro Stunde (so schnell darf nicht mal ein Auto in der Stadt fahren).

Das Ur-Känguru

Um so flink zu werden, mussten die Tiere ihren Körper lange verändern: über 50 Millionen Jahre hinweg! Am Beginn dieser Entwicklung waren die Beuteltiere noch viel kleiner und gelenkiger als heute, kletterten auf allen vieren durch die Baumkronen des Regenwaldes. In dieser Haltung sieht man Kängurus heute nur noch, wenn sie sich beim gemütlichen Grasen auf die Vorderbeine stützen und so vorwärtshoppeln.

Der Abstieg Irgendwann kam dann der Abstieg von den Bäumen. Womöglich verschwanden damals die Wälder nach langen Trockenzeiten. Australien verdorrte zu einem Kontinent aus Steppen und Savannen. Bloß - besonders bodentauglich war der Körperbau der Ur-Kängurus da noch nicht.

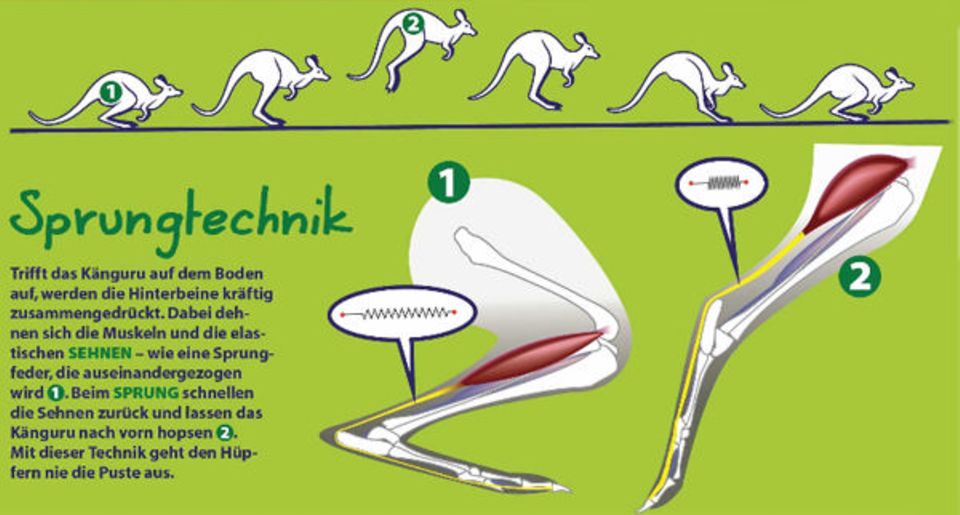

In Jahrmillionen passten sich die Tiere ihrem neuen Lebensraum auf dem Erdboden an: Ihre Vorderbeine verkürzten sich zu Greifarmen, die Hinterläufe hingegen wurden länger und stabiler, bis die Kängurus statt zu laufen nur noch springen konnten. Perfekt, um die immer weiteren Wege zwischen Wasserlöchern und Weideflächen zügig zu überwinden! Denn auf zwei Beinen können Kängurus bis zu 300 Kilometer am Stück hopsen - und kommen dabei nicht einmal außer Atem.

Vorbilder für die Medizin

Inzwischen versuchen Wissenschaftler, sich die Hüpf-Geheimnisse der Kängurus zunutze zu machen. Sie kopieren etwa den Aufbau der Hinterläufe, wenn sie Prothesen für Menschen ohne Unterschenkel bauen.

Die künstlichen Beine aus Kohlefaser federn ähnlich wie die Sehnen der Kängurus und ermöglichen so Erstaunliches: Sprinter treten auf solchen Ersatzbeinen bei den Paralympics an - den Olympischen Spielen für Behinderte - und rennen damit fast so schnell wie Rekordhalter mit echten Beinen.

Allerdings: Selbst die Fortbewegung der Kängurus hat mindestens einen Nachteil. Zwar kommen sie hüpfend höher, schneller und weiter voran als die meisten anderen Säugetiere. Aber Rückwärtslaufen - das können die Wunderspringer kaum.