Der zusammengeklebte Schnellhefter, der Schnürsenkel, der seit Langem die kaputte Rucksackschnalle ersetzt, der Eimer unter dem tropfenden Wasserhahn: Wahrscheinlich kennt jede oder jeder von euch solche Provisorien, Zwischenlösungen, in der Not oder aus Faulheit zusammengefrickelt. Geht schon. Irgendwie.

Unfassbar, aber wahr: Auch unser Grundgesetz, das wichtigste Regelwerk des Landes, das jeder oder jedem von uns ein Leben in Freiheit und Würde beschert – ist ein Provisorium.

Bonn, 1. September 1948. Im weiten, lichtdurchfluteten Innenhof des Naturkundemuseums Koenig trifft an diesem Spätsommertag erstmals der „Parlamentarische Rat“ zusammen: 61 Männer in Anzügen und vier Frauen mit schwarzen Kleidern und strengen Frisuren, die nach dem Ende von Krieg und Diktatur die Regeln für ein neues, demokratisches Deutschland festlegen sollen.

Beäugt wird die ernste Gesellschaft von – zwei Giraffen. Keck gucken ihre Köpfe aus den Tüchern, mit denen man sie eilig verhängt hat. Das Naturkundemuseum ist eines der wenigen großen Gebäude in Bonn, die im Zweiten Weltkrieg heil geblieben sind. Auch darum treffen sich die 65 Parlamentarier hier, inmitten von ausgestopften Tieren. Noch nie ist ein Staat in einer so seltsamen Umgebung gegründet worden. Zur Situation Deutschlands aber passt der Ort perfekt. Denn auch die ist: sonderbar.

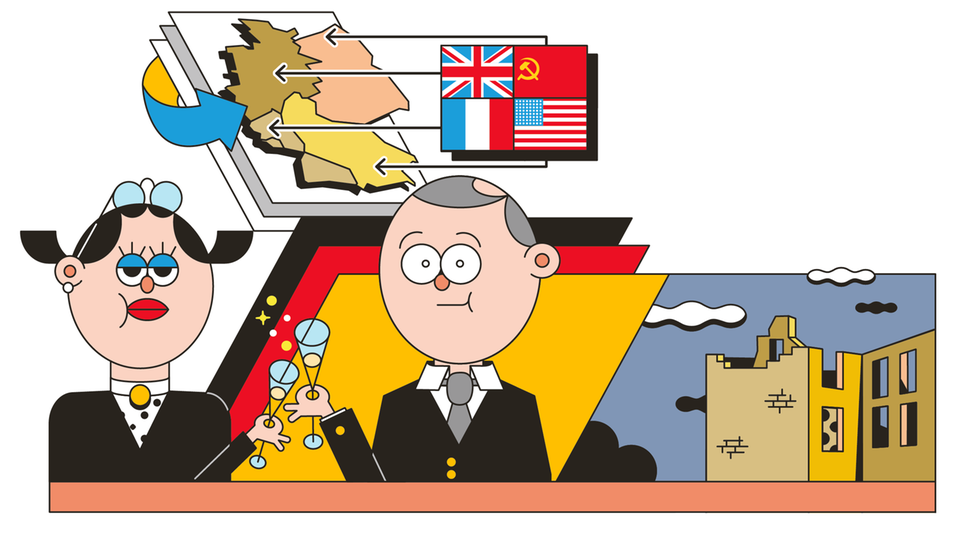

Gut drei Jahre ist der Krieg nun vorüber, das Land aber nicht frei. Die Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich (die Westmächte) sowie die Sowjetunion (ein von Osteuropa bis nach Nordasien reichender Staatenbund) haben es unter sich aufgeteilt. Immer hitziger streiten sie darüber, wie die politische und wirtschaftliche Zukunft Deutschlands aussehen soll. Die Sowjets wollen in ihrer Zone im Osten einen sozialistischen Staat aufbauen, der vieles für die Menschen regelt. Die westlichen Mächte hingegen bevorzugen eine Demokratie, in der das Volk das Sagen hat.

Anfang Juli 1948 preschen sie vor und beauftragen die Bundesländer, den Parlamentarischen Rat einzuberufen und mit der Arbeit zu beginnen. Die Westmächte wissen genau: Die Sowjetunion wird einer demokratischen Verfassung niemals zustimmen. Das Regelwerk kann darum nur ein Provisorium sein, das allein in einem Teil Deutschlands gilt. Doch immerhin: Es bringt etwas Ordnung in das politische Chaos.

Acht Wochen später treffen sich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates erstmals in Bonn. Sie beginnen jedoch nicht bei „null“. Deutschland hatte ja schon einmal eine demokratische Ordnung: die Weimarer Verfassung, 1919 verabschiedet. Nachdem über Jahrhunderte Könige und Kaiser das Land regiert hatten, übertrug sie damals zum ersten Mal in der deutschen Geschichte alle Macht einem vom Volk gewählten Parlament und dem Reichspräsidenten. Bloß: Die Weimarer Ordnung hatte Schwächen. Adolf Hitler und seine Partei nutzten diese. Sie schalteten das Parlament aus, vertrieben, folterten und ermordeten ihre politischen Gegnerinnen und Gegner – ohne letztlich gegen die geltende Verfassung zu verstoßen.

Fast alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates haben selbst unter dem Terror der Nationalsozialisten gelitten. Während ihrer Beratungen sind sie sich darum rasch einig: Künftig müssen besondere Grundrechte jede und jeden – egal wie alt er ist, woher sie kommt oder woran er glaubt – beschützen. Und diese Rechte müssen wahrhaftig über allem stehen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es schließlich am Anfang des Regelwerks.

Aber: Die neuen Bonner Regeln sollen nicht nur Demokratinnen und Demokraten, sondern auch die junge Demokratie vor möglichen Widersachern bewahren. Der Rat beschließt darum mit großer Mehrheit ein Bündel an Artikeln, die künftig eine Alleinherrschaft – wie in der Nazizeit – verhindern und eine Änderung der Grundrechte verbieten.

Bei vielen anderen Themen geht es hitziger zur Sache. Sätze, die für uns heute selbstverständlich sind, schaffen es damals nur ganz knapp in das neue Regelwerk. Die Abschaffung der Todesstrafe zum Beispiel. Oder das Ende der Prügelstrafe etwa an Schulen. „Wenn es sein muss“, murren die alten Männer. Trotzdem setzt es bis in die 1960er-Jahre in vielen Klassensälen noch Hiebe mit dem Rohrstock. Als die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf den Tisch kommt, wird es in Bonn gar laut. Unmöglich! Unwichtig! Unzeitgemäß!

Da platzt der Abgeordneten Elisabeth Selbert der Kragen. Während der Kriegsjahre mussten Frauen die Männer, die auf den Schlachtfeldern waren, zu Hause ersetzen, sagt sie. Und nun? Dürfen Frauen ohne Einverständnis ihres Ehemanns nicht arbeiten gehen, nicht einmal ein Bankkonto eröffnen. So will es das geltende Gesetz. „Eine Frechheit!“, schimpft sie. Niemand widerspricht, in den Beratungen wird die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ trotzdem zweimal abgeschmettert.

Kurz darauf quillt die Poststelle über: Zehntausende Briefe und Postkarten, auf denen Frauen gleiche Rechte für sich einfordern, erreichen den Bonner Tagungsort. Elisabeth Selbert ist quer durchs Land gereist und hat sie zum Protest ermuntert. Nun findet der Rat keine Gegenargumente mehr. Einstimmig entscheidet er sich für den Gleichberechtigungs-Artikel.

Wenige Wochen später, am 23. Mai 1949, tauchen die Ratsmitglieder ihre Füllfederhalter in ein silbern blitzendes Tintenfass, um das vollendete Regelwerk zu unterschreiben. „Grundgesetz“ haben sie dieses schlicht genannt; ist ja nur ein Notbehelf. Erst wenn Deutschland nicht mehr besetzt und geteilt ist, soll es eine „Verfassung“ bekommen, die auch diesen Namen trägt, haben sie beschlossen.

Doch – als es 1990 endlich so weit ist, als Deutschland wiedervereinigt wird, halten die Politikerinnen und Politiker des Landes am „Grundgesetz“ fest. Die deutsche Demokratie ist ja nicht zuletzt seinetwegen in guter Verfassung. Provisorien können eben auch wunderbare Dauerlösungen sein.