"Wenn die Tiere verrücktspielen, lauf weg vom Meer und geh ins Hochland", heißt es in einem Lied, das Kinder in Indonesien seit Jahrhunderten singen. Und tatsächlich: Als im Dezember 2004 nach einem Seebeben riesige Tsunami-Wellen die Küsten Südostasiens überfluteten, ertranken Hunderttausende Menschen - doch erstaunlich viele Elefanten überlebten. Spürten sie schon lange vorher, dass etwas passieren würde und sie sich in Sicherheit bringen mussten? Schon die Menschen der Antike berichteten über Tiere, die sich vor Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen merkwürdig verhielten. Ihnen zufolge ergriffen Reptilien, Gänse oder Hunde schon die Flucht, bevor für die Menschen eine Gefahr überhaupt spürbar war. Heute kursieren im Internet immer wieder Videos, etwa aus Syrien oder der Türkei, die genau das zeigen: aufgeregte Haustiere oder aufgescheuchte Wildvögel jeweils vor einem verheerenden Erdbeben.

"Bisher gab es nur solche Erzählungen und Anekdoten. Wir arbeiten daran, das Ganze wissenschaftlich zu überprüfen.", sagt Uschi Müller vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Sie koordiniert das Projekt „International Cooperation for Animal Research Using Space“, kurz ICARUS. Übersetzt heißt das so viel wie: „Internationale Zusammenarbeit für Tierforschung durch die Nutzung des Weltraums“. Um zu beobachten, wie sich Tiere bewegen und verhalten, statten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Projekts sie nämlich mit GPS-Sendern aus. Über Satelliten im All lassen sich damit die Routen der Tiere verfolgen.

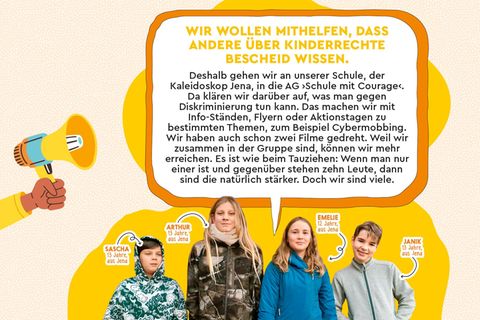

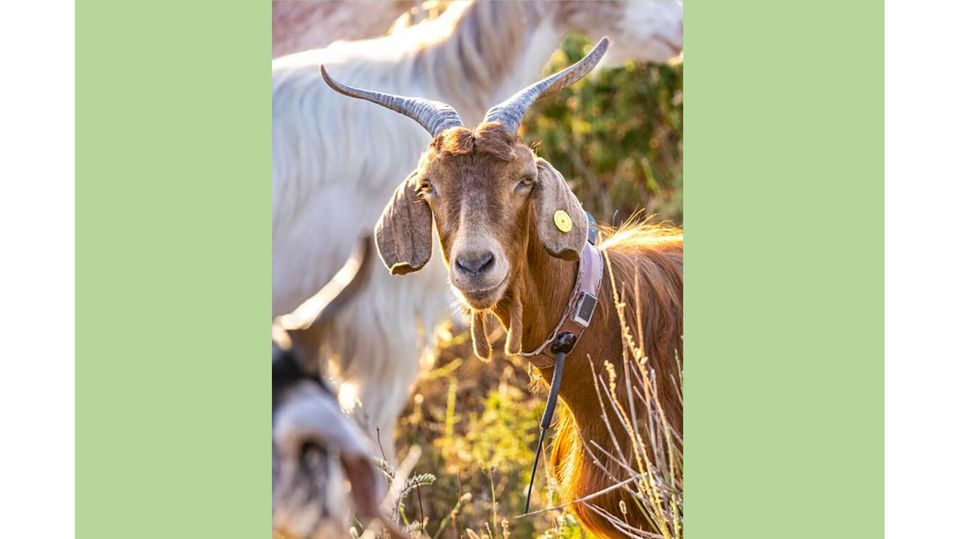

Das tun die Forschenden zum Beispiel auch in der Gegend rund um den Vulkan Ätna in Italien. Er zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt und bricht mehrfach im Jahr aus. Das ICARUS-Team besendert seit 2011 Ziegenherden, die an den Hängen des Ätnas leben, und beobachtet, wann sie wo hingehen und wie sie sich verhalten. Die Aufzeichnungen zeigen: Bereits Stunden vor einem Ausbruch werden die Tiere unruhig. Sie laufen wild herum, ziehen in andere Gegenden. Meist dorthin, wo bei Ausbrüchen in der Vergangenheit keine Lavaströme flossen. Besonders auffällig: Nicht nur eine Herde ist dann in Aufruhr, sondern verschiedene, unabhängige Tiergruppen. Für das Forschungsteam ein klarer Hinweis darauf, dass die Tiere etwas spüren, noch bevor der Vulkan raucht und Asche spuckt.

Die Fachleute können allerdings nur vermuten, warum sich die Ziegen so verhalten. Fest steht: Viele Tiere sind uns Menschen mit ihren Sinnen deutlich überlegen. Sie können besser hören, sehen und riechen. Mitunter haben sie sogar Wahrnehmungsorgane, die wir Menschen gar nicht besitzen. Schlangen etwa nehmen dank Infrarotrezeptoren am Kopf schon kleinste Temperaturunterschiede wahr. Die Kombination aus mehreren gut ausgeprägten Sinnen, so vermutet das ICARUS-Team, könnte dafür sorgen, dass Tiere eine drohende Gefahr früher spüren. "Womöglich riechen die Ziegen am Ätna zum Beispiel Gase, die sich schon früh vor einem Vulkanausbruch aus dem Gestein lösen", sagt Uschi Müller. "Oder sie bemerken, dass sich das Verhalten anderer Tiere um sie herum ändert, etwa das von Käfern, Würmern oder Vögeln. Genau wissen wir das aber nicht. Dafür brauchen wir mehr Studien mit mehr Tieren an mehr Orten."

Und eben daran arbeiten sie und ihre Kolleginnen und Kollegen. In Erdbebengebieten in den Abruzzen, ebenfalls in Italien, besenderte ein Team zum Beispiel Bauernhoftiere wie Schafe, Kühe oder Kaninchen. Und im süditalienischen Cocullo statteten sie sogar im Boden lebende Vierstreifennattern mit Sendern aus.

"Selbst kleine Singvögel, Schwalben, Fledermäuse und sogar Insekten können wir heute besendern", erzählt Uschi Müller. «Die Sender sind inzwischen nämlich viel kleiner und leichter.» Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben mittlerweile rund 1400 Tierarten mit der Technik versehen. Die Daten laufen in einer Datenbank zusammen. Anstatt also nur einzelne Tiere oder Tiergruppen zu beobachten, können die Bewegungen von Hunderttausenden auf der ganzen Welt erfasst werden – gleichzeitig und in Echtzeit. So könnte irgendwann ein Frühwarnsystem entstehen, das Alarm schlägt, wenn Tiere etwa in Erdbebenregionen verrücktspielen. Uschi Müller und die anderen Fachleute hoffen: Kombiniert mit altbewährten Messmethoden und Beobachtungen, könnten die Daten der Tiere eines Tages Menschenleben retten.