Jahreszeiten in der Natur erleben

Hier verraten wir euch, was ihr im jeweiligen Monat in der Natur unternehmen könnt. Welche Tiere lassen sich beobachten? Was kann man gerade sammeln und in der Küche oder zum Basteln verwenden? Wie verändern sich die Pflanzen und warum?

Viele dieser Dinge übersehen wir in unserem Alltag einfach, dabei lassen sich in der Natur fast jeden Tag kleine Wunder erleben. Auch in der Stadt. Schaut hin und lernt eure Umwelt besser kennen!

... im Oktober

Im Oktober bereitet sich draußen alles auf den Winter vor. Wen und was ihr dabei beobachten könnt und welche Überbleibsel vom Sommer sich noch prima zum Basteln nutzen lassen, erfahrt ihr auf GEOlino.de

Landschaft kunterbunt

Die Blätter der Bäume haben sich gelb oder rot gefärbt und wenn ihr durch die Straßen lauft, könnt ihr mit den Füßen das heruntergefallene Laub aufwirbeln. Das macht Spaß, doch was passiert da eigentlich mit den Blättern? Und was stellt man am besten mit dem ganzen Laub an?

Sinkende Temperaturen und kürzere Tage sind Vorboten des Winters, die den Bäumen anzeigen, dass sie sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten müssen. Denn die Blätter bestehen aus vielen wasserreichen Pflanzenzellen, die bei Frost kaputt gehen würden.

Deswegen werfen die Bäume ihr Blattwerk freiwillig und kontrolliert ab, indem sie zuvor das wertvolle Chlorophyll in die Äste und den Stamm zurückziehen. Das ist der Farbstoff, der die Blätter grün färbt, und den der Baum den Sommer über unter großer Anstrengung produziert. Er überdeckt in der warmen Jahreszeit die gelblichen oder roten Farbstoffe, die auch im Blatt enthalten sind, aber so erst im Herbst zum Vorschein kommen.

Wenn der Rückzug des Chlorophylls abgeschlossen ist, bildet sich zwischen Ast und Blatt eine Korkschicht, mit der der Baum das Blatt von der Versorgung der Nährstoffe abschneidet, um sie in der kalten Jahreszeit in anderen Teilen wie dem Stamm oder den Wurzeln einsetzen zu können. Das Blatt verhungert und fällt ab.

Am Boden sammelt sich so ein Meer aus buntem Laub, durch das man hervorragend toben kann. Viele Gärtner packt im Herbst jedoch die Aufräumwut und sie entledigen sich so schnell es geht des lästigen Abfalls. Dabei bieten die heruntergefallenen Blätter Schutz für Tiere und Pflanzen.

Besonders für Igel, die ab Mitte Oktober einen Unterschlupf suchen, sind zusammengerechte Laubhaufen eine wertvolle Überwinterungshilfe. Wer sich etwas Mühe machen möchte, kann aus Holz oder Backsteinen ein richtiges Versteck für die Tiere bauen und es mit Laub und Ästen füllen, so dass der Igel es sich darin bequem machen kann.

Wichtig dabei ist: Igel gehören nach draußen und nicht ins Haus. Absolute Zerstörer eines igelfreudlichen Umfeldes sind dagegen elektrische Laubsauger, denn sie saugen Jungtiere und "Igelfutter" wie Schnecken sowie Käfer einfach mit auf.

Ketten aus Eicheln, Kernen & Co.

Nicht nur das Laub fällt im Herbst zu Boden, die Bäume werfen auch ihre Früchte ab. Die lassen sich im Wald wie in der Stadt hervorragend sammeln und zum Basteln von Ketten verwenden.

Besonders gut eignen sich zum Beispiel Bucheckern der Rotbuche, der meist vertretene Laubbaum in deutschen Wäldern, oder Eicheln und ihre Eichelbecher. Hagebutten bringen außerdem ein bisschen Farbe in den herbstlichen Schmuck. Ihr findet sie in dieser Jahreszeit fast überall an Rosenbüschen am Wegesrand. Für etwas feinere Partien könnt ihr außerdem Apfel- und Birnenkerne benutzen. Aufgefädelt an einer Kette sehen sie aus wie edle Perlen! Verbinden lassen sich die Elemente durch Stroh, das ihr in kurze Röhrchen schneidet.

Und so geht's: Um eure eigenen Ketten und Armbänder herzustellen benötigt Ihr eine spitze Nadel, einen stabilen Faden sowie eure gesammelten Schätze. Wer es ganz perfekt machen möchte, besorgt sich außerdem einen Kettenverschluss aus dem Bastelladen.

Ihr fädelt den Faden durch das Loch der Nadel ein und beginnt, in der gewünschten Reihenfolge die Eicheln, Apfelkerne, Hagebutten, usw. aufzufädeln. Aber Achtung, nicht pieksen! Apfel- und Birnenkerne lassen sich am besten auffädeln, wenn Sie noch weich sind, sie also relativ frisch aus dem Apfel kommen oder ihr sie noch einmal angefeuchtet habt. Auch Eicheln sind manchmal relativ schwer mit der Nadel zu durchstechen. Wenn die Nadel in der Eichel steckenbleibt und sich auf der anderen Seite nicht wieder hinausziehen lassen will, müsst ihr eventuell eine Zange zu Hilfe nehmen.

Zum Schluss werden die beiden Enden des Fadens einfach miteinander verknotet oder ihr verwendet einen Kettenverschluss, der sich einfach öffnen und schließen lässt. Er lohnt sich besonders bei kurzen Ketten und Armbändern, die man nicht über den Kopf oder die Hand ziehen kann.

Völkerwanderung der besonderen Art

Von August bis November findet über unseren Köpfen ein faszinierendes Naturschauspiel statt. Millionen von Vögeln verlassen derzeit ihre Brutregionen in unseren Breiten, um sich auf den Weg zu ihren Winterquartieren in Südeuropa oder Afrika machen. Viele von ihnen fliegen nachts und so muss man oft ganz genau hinschauen, um die Schwärme am Himmel zu entdecken.

Für ihren Langstreckenflug bilden die Tiere Formationen wie die lange Kette (z.B. Enten und Haubentaucher) oder die V-artige Keilform (z.B. Gänse und Kraniche). Stets fliegen einige kräftige Tiere voran und wechseln sich wie die Fahrer bei einem Radrennen an der Spitze ab, um ihre Kräfte zu schonen. Denn auf den hinteren Plätzen lässt es sich im Windschatten des Vordermanns leichter fliegen.

Zu den auffälligsten Zugvögeln, die Deutschland überqueren, gehören die Kraniche. Die lauten krächzenden Rufe, die sie beim Fliegen ausstoßen, sind meist schon von weitem zu hören. Erkennen lassen sie sich gut an ihren langen Hälsen. Bevor sie die Reise nach Süden antreten, sammeln sich die Kraniche in den wasserreichen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn die Witterung günstig ist, brechen sie zusammen auf und überqueren Deutschland auf einer Linie von Nordosten nach Südwesten.

Das Wanderverhalten ist seit Millionen von Jahren in den Genen der Tiere verwurzelt. Da sowohl die Brut- als auch die Überwinterungsgebiete der Vögel nur einige Monate im Jahr optimale Lebensbedingungen bieten, nehmen sie die langen Reisen in Kauf und wechseln zwischen den verschiedenen Landstrichen. Gesteuert von der inneren Uhr legen sie teilweise non-stop-Flüge von mehreren tausend Kilometern zurück. Inzwischen gibt es auch Aufschlüsse darüber, wie sie dabei den richtigen Weg finden: Forscher haben herausgefunden, dass die Tiere das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können und ihre Route daran ausrichten.

... im November

Für Sonnenanbeter ist der November wahrhaftig kein Spaß. In keinem anderen Monat landen wir so häufig in einer dicken Nebel-Suppe, wenn wir uns einmal nach draußen trauen. Warum das so ist und warum es sich trotzdem lohnt raus zu gehen, verrät euch GEOlino.de

Die letzten süßen Früchte des Jahres

Auch im November gibt es noch Früchte, die geerntet werden können. Obwohl die Früchte des Schlehdorns schon seit September dunkelblau an den Büschen hängen, lohnt es sich, mit dem Pflücken bis November zu warten. Denn erst nach dem ersten Frost wird der Geschmack der Schlehen süßlich und mild - eine Mischung aus Pflaume, Kirsche und Bittermandel.

Der dornige Strauch gehört zu den Rosengewächsen und kann bis zu drei Meter hoch werden. Im Frühling ist er übersät mit kleinen weißen Blüten. Da der Schlehdorn anspruchslos ist, wächst er häufig an Weges- und Feldrändern. Im Herbst werden seine blauen kirschgroßen Früchte reif und sind ein Festmahl für zahlreiche Vögel.

Nicht so für den Menschen, der den ersten Frost abwarten muss, bis die Schlehen für ihn genießbar werden. Bis dahin sind die Früchte herb und sehr sauer. Deshalb wurde das altdeutsche Wort "Schleh" auch ihr Namensgeber, es bedeutet so viel wie "stumpf an den Gaumen kommend". Der Frost sorgt jedoch dafür, dass die Gerbstoffe in der Frucht herabgesenkt werden und das eigentliche Aroma der Schlehen zum Vorschein kommt.

Nun können die Früchte geerntet und zum Beispiel zu Saft oder Gelee verarbeitet werden. Um die Schlehen zu entsaften, ritzt ihr sie mit einem scharfen Messer ein und kocht sie mit Wasser bedeckt in einem Topf weich. Anschließend gebt ihr die Masse in ein Tuch und filtert den Saft heraus. Einen Liter Saft müsst ihr mir etwa zwei Kilo Gelierzucker aufkochen, um Gelee herzustellen. Für die Herstellung von Schlehensaft benötigt ihr nur etwa 500 Gramm Zucker. Vor dem Trinken verdünnt ihr ihn dann mit Wasser, da er sonst sehr süß ist. Lasst es euch schmecken!

Nebelmonat November

Im November hängt oft tage- oder sogar wochenlangen Nebel über der Landschaft. Nicht ohne Grund hat man den Monat deshalb früher "Nebelmond" oder "Nebelung" genannt.

Nebel kann unterschiedliche Ursachen haben, seine Entstehung hat jedoch immer mit dem Wasserdampf in der Luft zu tun. Am Zapfenbarometer (Anleitung siehe unten) könnt ihr ablesen, ob es draußen feucht oder trocken ist, ob also gerade mehr oder weniger Wasserdampf in der Luft vorhanden ist.

Kalte Luft kann weniger Wasserdampf mit sich führen als warme. Wenn sie unter eine bestimmte Temperatur, den sogenannten Taupunkt, absinkt, muss sie daher einen Teil des in ihr enthaltenen Wasserdampfes loswerden. Das tut sie, indem sie winzige Tröpfchen ausscheidet - man sagt: der Wasserdampf kondensiert.

Im Herbst kühlt die Luft in den Nächten bereits stark ab und es bleibt morgens noch lange frisch. Beste Voraussetzungen für die Wasserdampf-Tröpfchen, die unter diesen Umständen in der Luft schweben bleiben und die Sichtweite verringern. Man spricht dabei zunächst von Dunst. Erst ab einer Sichtweite unter 1000 Metern sagt man Nebel.

Warum ist aber der November der nebelreichste Monat und nicht der Dezember, wenn die Nächte am längsten sind? Das liegt daran, dass die Luft im Dezember schon so abgekühlt ist, dass sie kaum noch Wasserdampf enthält, aus dem sich Nebel bilden könnte. Im Herbst ist sie hingegen noch warm genug, um viel Wasserdampf mit sich zu tragen, der dann bei einer Abkühlung kondensiert.

Beobachten könnt ihr diesen Effekt besonders gut über Flüssen und Gewässern, die vom Sommer noch relativ warm sind. Schiebt sich in der Nacht kalte Luft über das Wasser und die darauf liegende warme Luftschicht, bilden sich Nebelschwaden. Dieses Phänomen nennt man "Flussrauchen", obwohl es mit Rauch nicht das Geringste zu tun hat.

Genau anders herum ist es bei Wiesen und Mooren. Dort bildet sich schnell Nebel, weil sowohl Moorböden als auch das dichte Wurzelwerk des Grases nachts besonders kalt werden. Sie kühlen die Luftschichten darüber rasch bis unter den Taupunkt ab, die dann den überschüssigen Wasserdampf in Form von Nebel abgeben.

Das Zapfenbarometer

Das Thermometer zeigt gerade einmal 5°C an und ihr fühlt euch, als wären es schon -10°C? Das hat seinen Grund, denn wie warm oder kalt wir das Wetter draußen empfinden, hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die vom Mensch gefühlte Temperatur wird ebenso von der Windstärke und der Luftfeuchtigkeit bestimmt. Wind entzieht der Haut Feuchtigkeit und kühlt den Körper aus. Ebenso macht es die trockene Luft. So wird dem Körper Energie geklaut, weshalb sich trockene Luft im Winter viel kälter anfühlt als feuchte. Im Sommer ist es genau anders herum: Wenn die Luft feucht ist, es draußen also so richtig schwül ist, kann der Körper, der seine Temperatur über die Haut reguliert, nur schwer Feuchtigkeit abgeben. Dann ist uns viel heißer als bei trockener Wärme.

Um immer passend gekleidet zu sein, hilft euch vor dem Rausgehen ein Blick auf das Hygrometer. Ein solches Gerät misst die Luftfeuchtigkeit und ihr könnt es ganz einfach selber bauen. Ihr braucht dazu einen kräftigen Faden und einen Kiefern- oder Fichtenzapfen. Die schüttelt der Wind in dieser Jahreszeit von den Bäumen und ihr könnt sie leicht aufsammeln.

Und so geht’s: Ihr befestigt den Faden an der dicken Seite des Zapfens und hängt ihn mit der Spitze nach unten draußen auf. Am besten eignet sich dafür ein überdachter Balkon oder ein Dachgiebel, unter dem das Zapfenbarometer vor dem Regen geschützt ist, ihr es aber durch das Fenster sehen könnt. Wird das Wetter schön und die Luft trocken, öffnet sich der Zapfen. Kommt hingegen Regen und feuchte Luft, schließt er seine Schuppen.

Wieso ist das so? Kiefern- und Fichtenzapfen reagieren sehr empfindlich auf Feuchtigkeit. Je mehr Wasserdampf in der Luft ist, desto höher ist die Regenwahrscheinlichkeit. Dann schließt sich der Zapfen, um seine Samen festzuhalten. Denn die Samen möchte der Zapfen bei trockenem Wetter abgeben, wenn der Wind sie davontragen kann. Wenn es soweit ist, trocknen die Fasern in den Schuppen und schrumpfen. Die Schuppen biegen sich dabei weit auseinander, der Zapfen öffnet sich und wir wissen, dass das Wetter erst einmal schön bleiben wird.

Ob ihr einen Regenschutz einpacken müsst oder nicht, verrät euch das nächste Mal also das Zapfen-Hygrometer vor eurem Fenster.

... im Dezember

In den letzten Wochen ist die Landschaft ganz schön kahl geworden. Wer denkt, es gäbe deshalb draußen nichts mehr zu entdecken, liegt falsch. GEOlino.de verrät euch, welche Naturschätze der Dezember zu bieten hat.

Barbarazweige

Nach einem alten Brauch werden am 4. Dezember, dem Tag der heiligen Barbara, einige Zweige eines Kirschbaums geschnitten und im Haus in die Vase gestellt. Mit genügend frischem Wasser öffnen sich die Winterknospen pünktlich zum Weihnachtstag und bescheren ihrem Besitzer zum Fest ein kleines Blütenwunder und Glück für das nächste Jahr.

Die Tradition geht auf die Geschichte der Kaufmannstochter Barbara zurück. Sie lebte um 300 nach Christus in der Türkei und wurde aufgrund ihres christlichen Glaubens zum Tode verurteilt. Als man Barbara in den Kerker zerrte, verfing sich in ihrem Kleid ein Kirschbaumzweig. Mit ein paar Tropfen Wasser aus ihrer Trinkschale hielt die spätere Heilige den Zweig am Leben, der ihr in ihren letzten Tagen Trost spendete. Genau am Tag ihrer Hinrichtung öffneten sich dann die Kirschblüten, so die Sage.

Wie ist das möglich? Viele Laubbäume tragen in der kalten Jahreszeit Winterknospen. Das sind junge, unentwickelte Triebe mit vorgebildeten Blättern oder Blüten, die durch sogenannte Knospenschuppen gegen die Kälte geschützt sind. Im Frühjahr, wenn es wärmer wird, treiben die Knospen aus. Dann fallen die Knospenschuppen ab und hinterlassen an den Trieben ringförmige Narben.

Stellt man die Zweige Anfang Dezember ins Haus, gaukelt die Zimmerwärme ihnen Frühlingstemperaturen vor. In den drei Wochen bis Weihnachten sammeln die Knospen exakt die Wärmesumme, die ihnen im Frühjahr sonst den biologisch richtigen Zeitpunkt zum Austreiben anzeigt. In der Natur merkt der Baum vor allem an der Tageslänge, wann er austreiben muss.

Wenn ihr die Barbarazweige schneidet, solltet ihr sie über Nacht zunächst in warmes Wasser legen. Erst dann kommen sie in die Vase, deren Wasser alle drei bis vier Tage gewechselt werden muss. Achtung mit der Temperatur: Zuviel Wärme lässt die Zweige austrocknen, deshalb stellt den Strauß nicht direkt neben die Heizung.

Sternenvielfalt am Winterhimmel

Der Dezember bringt die längsten Nächte des Jahres, fast zwölf Stunden lang ist es draußen nun dunkel. Beste Voraussetzungen für Sternengucker, denn in klaren Nächten bietet der Winterhimmel die hellsten Sterne und die auffälligsten Sternbilder.

Dadurch, dass die Erde sich im Jahr einmal um die Sonne dreht, sehen wir zu jeder Jahreszeit einen anderen Himmelsabschnitt. Im Frühjahr oder Sommer sind andere Sterne sichtbar als im Herbst oder Winter. Viele dieser Sterne sind sogenannte Fixsterne. Das sind ferne Sonnen, die an einem festen Punkt am Himmel zu stehen scheinen. Denkt man sich zwischen bestimmten Sternen Linien, ergeben sich die Sternbilder.

Schon vor 4000 Jahren haben die Menschen in die Sterne geguckt und sie in Bilder aufgeteilt. Überall auf der Welt gab es jedoch unterschiedlicher Sternbilder, da die einzelnen Kulturen sich alle eigene Figuren ausdachten. Inzwischen geht man von 88 Bildern aus, auf die sich die Astronomen weltweit geeinigt haben. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich eigene Gebilde am Himmel suchen.

Wer zum ersten Mal die Sterne ansieht, hat meist Probleme, sich in den ganzen funkelnden Punkten zu orientieren. Es hilft, zunächst den "Großen Wagen" zu suchen, ein Teil des Sternbilds "Großer Bär". Die Sterne des Großen Wagens sind alle ähnlich hell, sie bilden zusammen ein Viereck, an das sich drei Sterne anschließen, die den Griff des Wagens bilden. Diese Sterngruppe kann euch die Richtung zu weiteren Sternbildern zeigen, nehmt dafür am besten eine Sternkarte zur Hilfe.

Planetarium in Hamburg

Wie der Sternenhimmel im Dezember aussieht, seht ihr auf der Internetseite des Planetarium Hamburg.

Besonders unter den Winterbildern sind in südlicher Richtung die sechs Sternbilder, die zusammen das Wintersechseck bilden: Ganz im Westen steht der "Stier" und darunter der markante "Orion", der in der Mitte von den sogenannten Gürtelsternen zusammengehalten wird. Unsere Vorfahren sahen in dem Bild einen Jäger, weshalb sie den Orion "Himmelsjäger" tauften, über den es viele Sagen und Geschichten gibt. Weiterhin gehören zum Wintersechseck der "Kleine und der Große Hund" sowie die "Zwillinge" und der "Fuhrmann". Die hellsten Sterne dieser Bilder ergeben zusammen ein Sechseck, das Ende Dezember um Mitternacht in seiner höchsten Position am südlichen Himmel steht. Könnt ihr es entdecken?

In weißem Gewand

Einige Tiere passen sich der kalten Jahreszeit nicht nur mit einem wärmeren Fell an, sondern wechseln zum Winter auch die Farbe ihres Gewandes und werden schneeweiß. Dazu gehören zum Beispiel das Alpenschneehuhn und der Schneehase, die wir in den Alpenregionen beobachten können, oder der Polarfuchs, auch Eisfuchs genannt, der in Nordeuropa, Nordrussland oder Kanada zu Hause ist. Im Schnee sind sie mit ihrem weißen Kleid bestens getarnt.

Bei uns in Deutschland wohnt ein weiterer Vertreter der tierischen Tarnungskünstler, der Hermelin. Auch er ist perfekt an den Wechsel der Jahreszeiten angepasst. Im Sommer ist sein Fell zimtbraun, im Winter wird er bis auf die schwarze Schwanzspitze weiß.

Hermeline sind Raubtiere, gehören zur Familie der Marder und sind auf der Nordhalbkugel weit verbreitet. Wie alle Marder haben sie einen langen schlanken Körper. Ausgewachsene Tiere werden etwa 30 bis 40 Zentimeter groß.

Hermeline meiden dichte Wälder, genau so wenig behagen ihnen offene Flächen, da dort die Gefahr zu groß ist, von Greifvögeln entdeckt zu werden. Am liebsten halten sie sich in Wiesen- und Ackerlandschaften auf. Auch in der Nähe von Siedlungen kann man Hermeline oft beobachten, wo sie nach Nahrung und Verstecken suchen. Die Tiere sind sowohl tag- als auch nachtaktiv, meist beginnen sie mit der Dämmerung ihre Jagd nach Mäusen, Vögeln oder Insekten.

Der Farbwechsel des Hermelinfells wird von der inneren Uhr der Tiere bestimmt. Im Herbst fallen die braunen Haare aus und es wachsen dickere weiße Haare nach. Das passiert allerdings nur bei den Hermelinen, die nördlich der Alpen wohnen. Tiere, die im wärmeren Süden zu Hause sind, wo nur sehr selten Schnee fällt, bleiben das ganze Jahr braun. Ein weißes Fell würde für sie keine Tarnung bedeuten.

Da in den meisten Regionen Deutschlands jedoch nicht mit Beginn des Winters der erste Schnee fällt, kann man Hermeline am Winteranfang besonders gut beobachten. Denn bis der Schnee kommt, setzen sie sich mit ihrem weißen Fell besonders gut von der braunen und grünen Landschaft ab. Wie wäre es also mit einem kleinen Spaziergang? Vielleicht könnt ihr dabei einen Winter-Hermelin erspähen.

... im Januar

Im Januar scheint die Natur eine Pause einzulegen, um sich für den Frühling zu stärken. Doch wer genau hinschaut, wird erstaunt sein, wer bei diesen Temperaturen alles draußen unterwegs ist

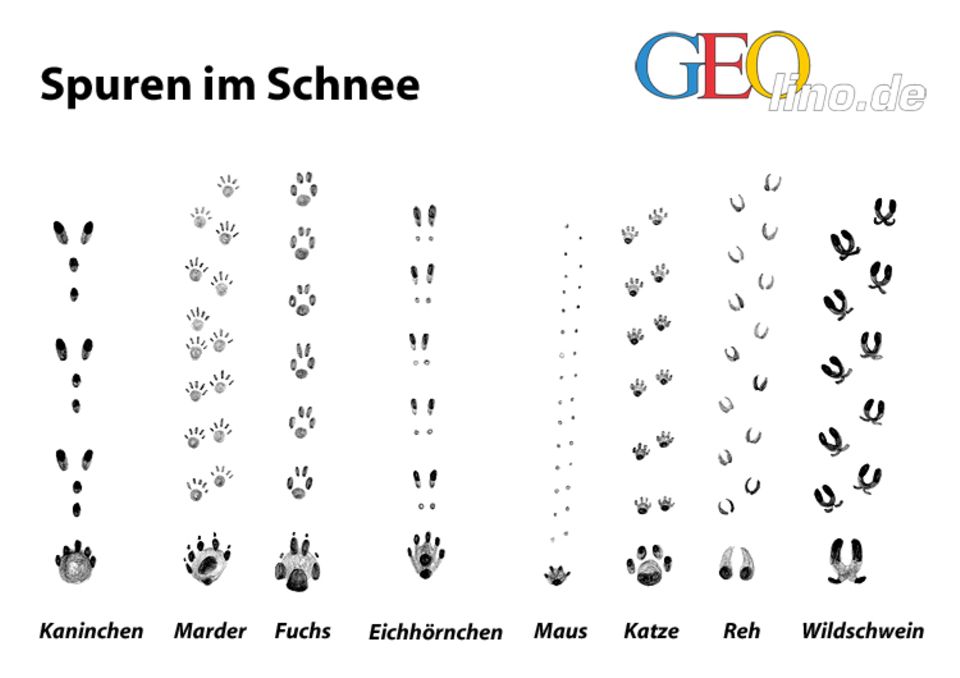

Spuren im Schnee

Eine frische Schneedecke überzieht die Landschaft, doch ganz unversehrt ist die weiße Schicht nicht mehr. Einige Tiere haben sich schon ihren Weg durch die Puderlandschaft gebahnt und ihre Spuren im Schnee hinterlassen. Schneeflächen sind die einfachste Möglichkeit, um zu erforschen, wer um diese Jahreszeit alles durch Gärten und Wiesen stromert. Mit der GEOlino.de-Spurenübersicht könnt ihr die Fährten der Tiere identifizieren und verfolgen.

Findet heraus, ob sie direkte Wege wählen oder suchend umherziehen. Was verraten zwei unterschiedliche Fährten? Waren beide Tiere zur gleichen Zeit am selben Ort? Was ist dort passiert? Gab es ein nächtliches Katz-und-Maus-Spiel? Anhand der Spuren wird klar, an welcher Stelle das Kaninchen durch den Zaun geschlüpft ist und wo sich der Unterschlupf des Marders befindet. Unsere Übersicht zeigt die typischen Fährten der Tiere, wenn sie ruhig laufen oder etwa hetzen. Sind sie beispielsweise auf der Flucht, können die einzelnen Fußabdrücke einen anderen Rhythmus haben und sehr viel weiter auseinander liegen.

Zum Spurenlesen braucht ihr detektivischen Spürsinn, aber auch Fantasie. Denn mit den Fährten im Schnee lassen sich auch ganz hervorragend Geschichten erfinden.

Hier gibt's die GEOlino.de-Spurenübersicht zum Ausdrucken

Die Stunde der Wintervögel

Schon seit Jahren ruft der bayrische Landesbund für Vogelschutz die Menschen auf, Anfang Januar eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und die Ergebnisse zu melden. Zusammen mit dem Naturschutzbund (NABU) soll diese Aktion im Januar 2011 zum ersten Mal bundesweit stattfinden. Jeder kann mitmachen!

Umweltschützer wollen herausfinden, welche Vogelarten im Winter zu Gast an unseren Futterstellen sind. Wo kommen welche Arten vor, wo sind bestimmte Vögel selten geworden? Und hat der Klimawandel bereits Auswirkungen darauf, welche Vögel in unseren Breiten überwintern? Je mehr die Forscher über diese Fragen Bescheid wissen, desto besser können seltene Vogelarten geschützt werden.

Und ihr könnt mitmachen. So funktioniert es: Sucht euch eine Stelle, die häufig von Vögeln besucht wird und die ihr vom Balkon oder einer Parkbank aus gut beobachten könnt. Vielleicht habt ihr ja selber schon eine Futterstation eingerichtet (siehe unten), an der ihr euch postieren könnt.

Zwischen dem 6. und dem 9. Januar wählt ihr eine Stunde, in der ihr dort die Vögel beobachtet. Dabei notiert ihr von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die ihr im Laufe der einen Stunde gleichzeitig entdeckt habt.

Eure Zahlen könnt ihr dem NABU telefonisch am 8. und 9. Januar 2011 unter 0800-1157115, online unter www.stundederwintervoegel.de oder per Teilnahmecoupon melden. Unter allen Teilnehmern werden Bücher, Einkaufsgutscheine und DVDs verlost.

Ihr kennt den Namen einer Vogelart nicht? Kein Problem. Klickt einfach auf den Online-Vogelführer des NABU. Anhand besonderer Eigenschaften, zum Beispiel roter Beine oder eines gelben Gefieders, könnt ihr dort Vögel identifizieren.

Kreative Vogelrestaurants

Über diese Frage streiten Tierfreunde immer wieder: Sollen wir Vögel im Winter füttern oder nicht? Die Gegner der Winterhilfe befürchten, dass die Piepmatze sich zu sehr an die bequeme Fütterung durch den Menschen gewöhnen und der natürliche Ausleseprozess verhindert wird. Kranke und schwache Vögel würden so durch den Winter gebracht werden, obwohl die Natur dies vielleicht nicht vorgesehen hat. Die Befürworter der Fütterung argumentieren zu Recht dagegen, dass der Mensch den Tieren so viel Lebensraum genommen hat, dass es auf den Schutz jedes einzelnen Vogels ankommt. Durch das Bekämpfen lästiger Insekten mit Chemikalien, hat sich das Futterangebot für Vögel drastisch verringert.

Das Füttern der Vögel trägt daher zur Stabilisierung der Population bei. Besonders bei Dauerfrost oder bei einer geschlossenen Schneedecke sind sie auf uns angewiesen, denn dann finden Vögel in der Natur kein Futter mehr. Klassische Vogelhäuschen sind als Futterstelle allerdings nicht notwendig, Das Futter kann auch als Baumschmuck dienen. Dabei könnt ihr mit Kernen und Körnern kreativ werden.

Nicht alle Vögel stehen auf die selbe Nahrung. Unsere Singvögel werden in zwei Sorten aufgeteilt: Die Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Stare oder Amseln, und die Körnerfresser wie Finken oder Sperlinge. Weichfutterfresser können mit großen, harten Kernen nicht viel anfangen. Für sie sind Futterzapfen geeignet, die ihr mit Haferflocken, Rosinen oder Kleie füllen könnt.

Körnerfresser wollen die Nahrung mit ihren festen Schnäbeln selbst knacken. Sie fliegen auf Nüsse und Kerne, die allerdings nicht gesalzen oder gewürzt sein sollten. Für diese Vögel eignet sich zum Beispiel eine Nusskette aus Erd- und Walnüssen.

GEOlino.de zeigt euch, wie ihr essbaren Baumschmuck selber macht. Ihr braucht:

- Vogelfutter (Kerne, Haferflocken, Rosinen, Kleie)

- geöffnete Fichtenzapfen (geschlossene Zapfen müsst ihr zuvor einige Tage zum Trocknen auf die Heizung legen, damit sie sich öffnen)

- Pflanzenfett

- Walnüsse

- Erdnüsse

- Nadel und Schnur oder verstärktes Garn

Futterzapfen (5 Stück): Ihr erhitzt 100g Pflanzenfett in einem Topf bis es flüssig wird. Dann fügt ihr Haferflocken, Rosinen und Kleie hinzu, bis das Ganze ein Brei wird. Lasst die Mischung ein wenig abkühlen bevor ihr die geöffneten Zapfen nehmt und sie in dem Futterbrei wälzt. Mit einem Löffel könnt ihr ein wenig nachhelfen, damit das Futter in die Zwischenräume der Schuppen rutscht. Die fertigen Zapfen legt ihr zum Trocknen etwa eine Stunde in den Kühlschrank. Am Schluss wickelt ihr zum Aufhängen noch Garn um die obersten Schuppen und schon könnt ihr die Futterzapfen in den Garten hängen.

Nussketten: Knackt zunächst die Schalen der Walnüsse. Versucht dabei, die Nüsse darin so wenig wie möglich zu beschädigen, so dass ihr große Nussstückchen herausbekommt.

Ihr nehmt dann Nadel und Garn und fädelt die ungeöffneten Erd- und die geknackten Walnüsse immer im Wechsel auf die Kette. Am besten stecht ihr bei den Erdnüssen durch die verengte Stelle der Schale in der Mitte, denn dahinter sitzt meist keine Nuss. Voilá – fertig ist eine Delikatesse für Körnerfresser! Die Kette könnt ihr nun an Bäumen befestigen.

Zapfen und Nussketten könnt ihr noch mit Geschenkband verzieren. So sehen die Futterstationen gleich schön aus und ihre findet sie im Baum besser wieder. Klar ist jedoch, dass die Vögel eure Kunstwerke auf ihre Art und Weise schätzen werden, indem sie sie pickend auseinandernehmen. Euch wünschen wir viel Spaß und den Vögeln guten Appetit!