Stellt euch mal Folgendes vor: Die Schule ist aus, und Alex macht sich auf den Weg nach Hause. Am Schultor winkt die Schulleitung zum Abschied. Aber Alex ist schon um die Ecke und geht an einer Parkbank vorbei, auf der eine Person sitzt und strickt. Ein paar Meter weiter vor der Tanzschule rennt ein Kind seinen Eltern in die Arme und erzählt, wie toll die Ballettstunde war. Allerdings kann sich Alex darauf kaum konzentrieren. Denn auf der anderen Straßenseite fällt einer Person der Aktenkoffer herunter. Blätter fliegen durch die Luft, landen auf dem Boden. Zufällig rollt jemand mit dem Skateboard vorbei, hält an und hilft sofort.

Habt ihr euch alles vorgestellt? Dann sagt doch mal: Wer saß da vor eurem inneren Auge auf der Parkbank und hat gestrickt? Vermutlich eine ältere Dame, oder? Das Kind, das vom Ballettunterricht kam, war in eurer Vorstellung wahrscheinlich ein Mädchen. Und vermutlich lief es seiner Mutter und seinem Vater in die Arme. Die Person mit dem Aktenkoffer war wohl ein Mann. Und auf dem Skateboard fuhr vermutlich jemand Jugendliches oder ein Kind.

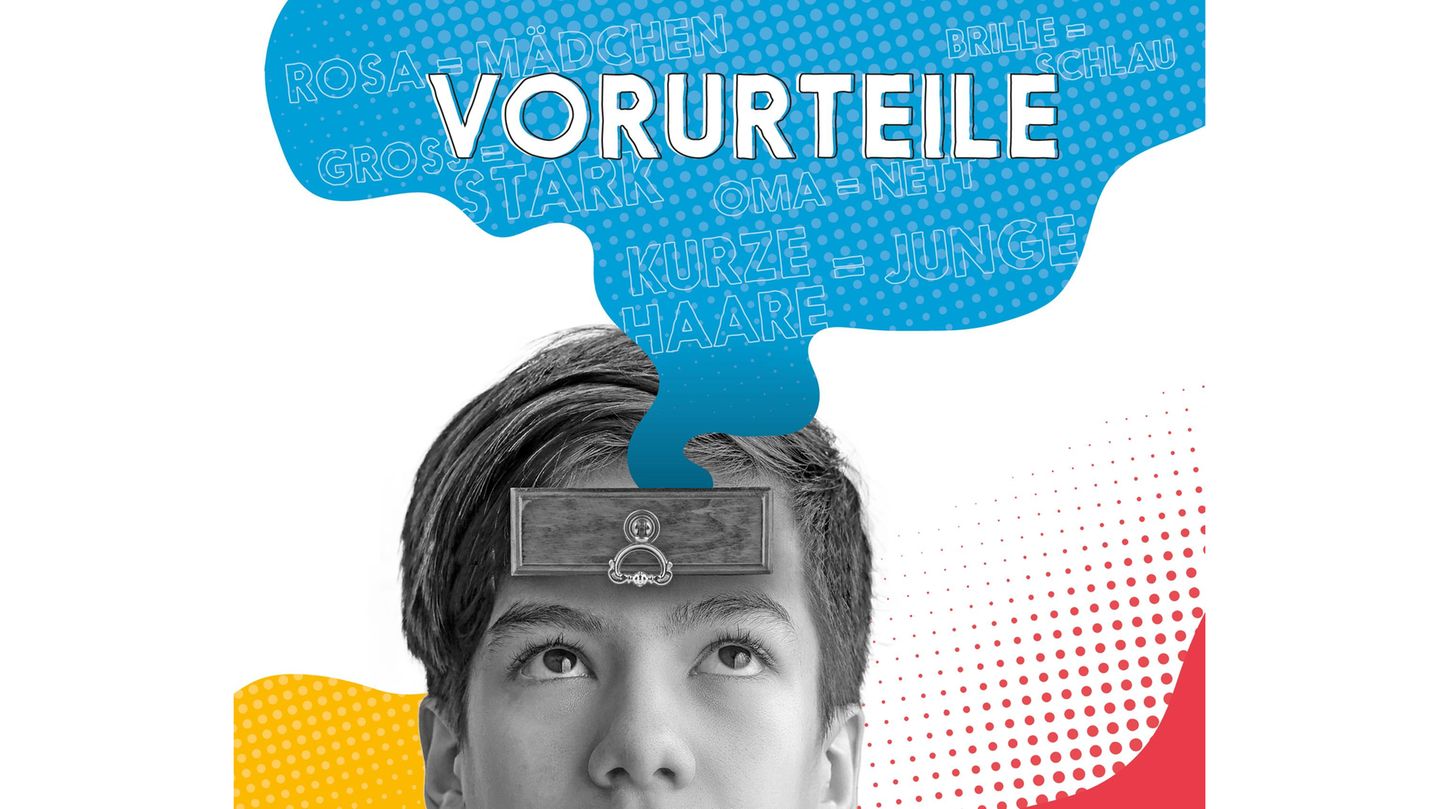

Wir alle haben Schubladen im Kopf

Wie kommt ihr denn darauf? Vielleicht saß da ein junger Mann mit seinem Strickzeug auf der Bank. Der junge Balletttänzer sprang seinen beiden Müttern in die Arme. Und die etwa 60 Jahre alte Skateboarderin half einer anderen Frau, ihre Blätter aufzuheben.

Ja, ihr habt euch eine Vorstellung davon gemacht, von wem da die Rede ist, ohne dass ihr es genau wusstet. Und zwar weil ihr – wie alle anderen Menschen auch – ein paar Schubladen im Kopf habt. Hört ihr „Ballett“, öffnet sich bei vielen eine Schublade im Gehirn, auf der „Mädchen“ steht. Ein Junge passt da nicht rein. Dabei gibt es natürlich auch Jungs, die Ballett tanzen.

Unser Gehirn liebt Abkürzungen

Solche festgefahrenen Vorannahmen nennt man Stereotype. Dass wir die im Kopf haben, ist völlig normal. In der Regel merken wir das nicht einmal. Unser Gehirn macht es sich damit leichter. Auf uns prasseln jeden Tag nämlich Unmengen an Informationen ein. Die ließen sich gar nicht bewältigen, wenn sich das Hirn von jeder Kleinigkeit immer wieder ein neues Bild machen würde. Deswegen nimmt es Abkürzungen, indem es alles in Kategorien sortiert: Ballett = Mädchen, Skateboard = jung, Eltern = Mann und Frau.

Dabei greift das Gehirn auf das zurück, was wir am häufigsten erlebt haben, was ihm also am wahrscheinlichsten vorkommt. Vermutlich haben sich zum Beispiel diejenigen von euch, die selbst eine weibliche Schulleitung haben, zu Beginn des Textes eine Frau vorgestellt, die am Schultor winkt. Wer einen Schulleiter hat, aber vermutlich einen Mann. Auch das, was wir in Büchern, Fernsehserien oder Filmen sehen oder von unseren Eltern gehört haben, speichert unser Gehirn ab und greift darauf zurück.

Lernen wir jemand Neues kennen, machen wir uns durch diese Vorannahmen und Kategorien innerhalb von Sekunden ein Bild von der Person. „Die hat eine Brille auf, die ist bestimmt schlau“, könnte zum Beispiel jemand denken, der oder die bislang vor allem von besonders schlauen Brillenträgerinnen und -trägern umgeben war. Auch in vielen Büchern, Comics und Filmen tragen die Kinder, die intelligent wirken sollen, sehr häufig eine Brille. Natürlich ein Stereotyp. Eine Brille sagt nur über eine Sache etwas aus: Die Person hat vermutlich eine Sehschwäche. Mit Intelligenz hat das nichts zu tun.

Vom Stereotyp zum Vorurteil

Wenn wir dann auch noch denken: „Solche Intelligenzbestien sind langweilig, weil sie immer nur lernen“, dann machen wir aus dem Stereotyp ein Vorurteil. Denn wir verbinden unsere Kopfschubladen mit Gefühlen und Beurteilungen.

Auch das: völlig normal. Vorurteile haben alle Menschen – und zwar seit jeher. Für unsere Ahnen war es vor Jahrtausenden bisweilen überlebenswichtig, eine Situation oder ein Gegenüber innerhalb kürzester Zeit zu beurteilen. Ein großes Tier musste bei ihnen sofort das Vorurteil „gefährlich“ auslösen, damit sie sich bereit machten für Flucht oder Kampf. Da blieb keine Zeit zu überprüfen, ob dieser Eindruck stimmte oder nicht.

Heute muss es nicht so schnell gehen, wenn wir einen Menschen kennenlernen. Und trotzdem entscheiden wir unterbewusst oft in wenigen Sekunden: Der ist nett, schlau, gemein, albern. Den mag ich – oder nicht. Eben diese Vorurteile können zum Problem werden. Dann, wenn wir nicht mehr bereit sind, die Schublade, in die wir jemanden gesteckt haben, erneut zu öffnen und zu prüfen: Ist er oder sie denn wirklich so?

Besonders „gefährlich“ sind Vorurteile, wenn wir uns Menschen gegenüber deswegen anders verhalten. Etwa wenn wir jemandem negative Eigenschaften zuordnen, nur weil er oder sie einer bestimmten Gruppe angehört und wir deswegen nichts mit ihm oder ihr zu tun haben wollen. Behandelt oder beurteilt man Menschen beispielsweise aufgrund ihrer Hautfarbe anders, nennt man das Rassismus. Auch viele Menschen mit Behinderung kämpfen mit Vorurteilen. Etwa, weil es Leute gibt, die ihnen völlig unbegründet weniger zutrauen. Das ist Diskriminierung, und die Betroffenen leiden darunter.

Raus aus der Schublade!

Die gute Nachricht: Ihr könnt selbst beeinflussen, wie eure Schubladen aussehen und ob ihr bereit seid, sie aufzuräumen. Zugegeben: Dazu müsst ihr euer Gehirn ein wenig zwingen. Es hält nämlich hartnäckig an seinen Kategorien fest. Außerdem hat es gern recht und belohnt euch mit einem guten Gefühl, wenn ein Stereotyp zutrifft. Wenn ihr falsch liegt und jemand ganz anders ist, als ihr zuerst dachtet, passiert im Belohnungszentrum nichts.

Daher ist es wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, dass es diese unbewussten Stereotype und Vorurteile in den Köpfen von uns allen gibt. Hinterfragt, ob ihr eine Person eigentlich wirklich kennt oder ob ihr sie gerade nur blind beurteilt, weil sie einer bestimmten Gruppe angehört oder ein bestimmtes Aussehen hat. Umgebt euch mit vielen verschiedenen Menschen. Auch mit welchen, die anders aussehen als ihr selbst, die andere Hobbys haben oder ein ganz anderes Leben führen. Denn nur indem ihr neue Erfahrungen macht, speichert euer Gehirn mehr Vielfalt ab. So kann es die ein oder andere Schublade aufräumen oder umbauen.

Dieser Artikel ist erschienen im GEOlino EXTRA 02/2025: