Ein Feuer lodert, erfasst die Segel. Der Zweimaster „Helena“ brennt lichterloh – mitten auf dem Atlantischen Ozean. Alfred Russel Wallace kauert im Rettungsboot und starrt aus sicherer Entfernung auf die Flammen. Auf der „Helena“ flüchten Papageien und Äffchen zum Bug, im Schiffsbauch verbrennen Tausende getrocknete Käfer, exotische Schmetterlinge und in Alkohol eingelegte Fische. Vier Jahre lang hat Wallace sich durch den Amazonas-Regenwald in Brasilien geschlagen, um diese Schätze in der Natur zu sammeln. In seiner Heimat Großbritannien wollte er sie für viel Geld verkaufen. Bedrückt notiert er später in seinem Reisebericht:

„Jetzt war alles vorüber, ich hatte nicht ein einziges Exemplar aufzuweisen aus den unbekannten Ländern, die ich durchzogen hatte, kein Mittel der Rückerinnerung an jene wilden Szenen, denen ich beigewohnt.“

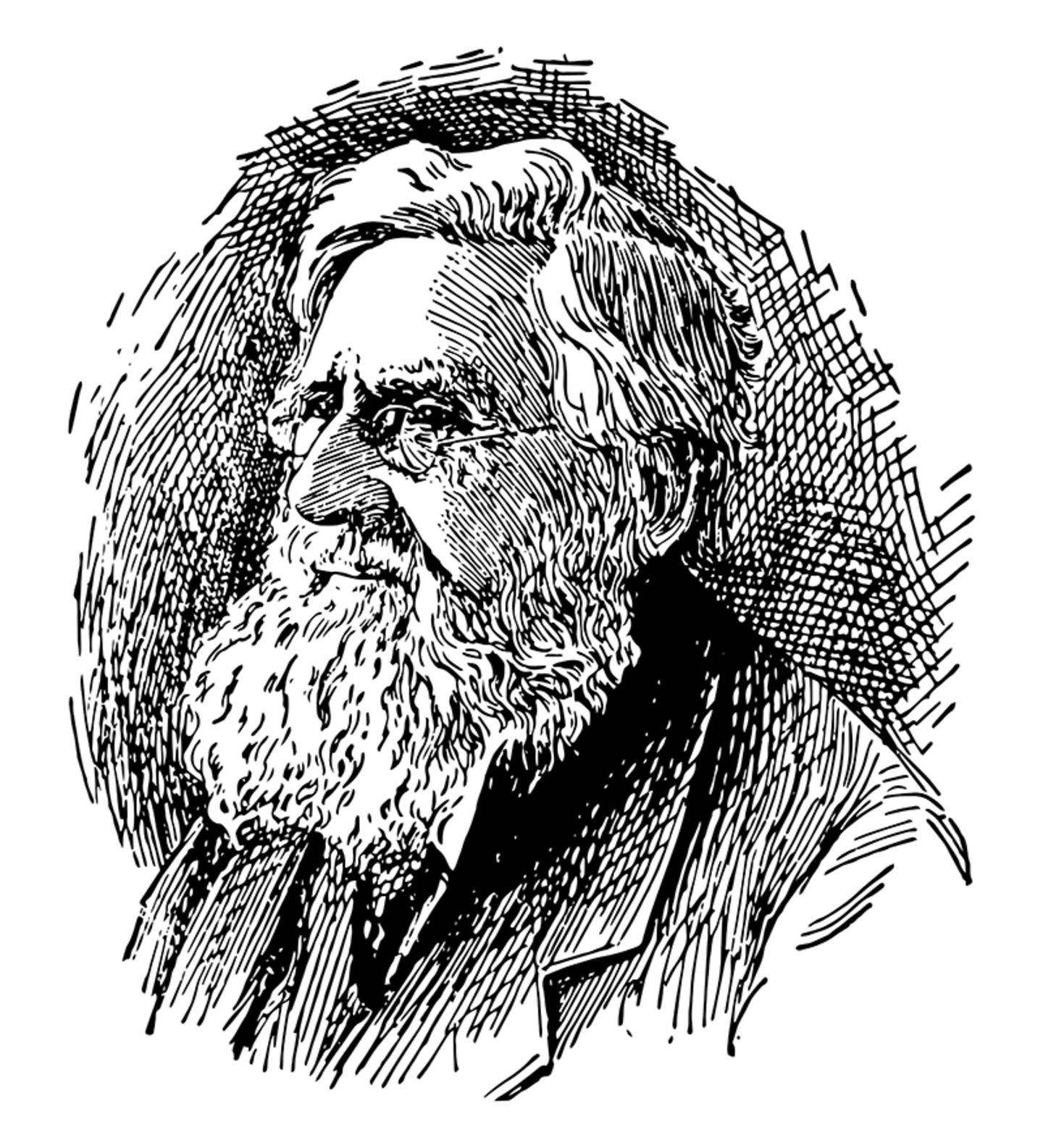

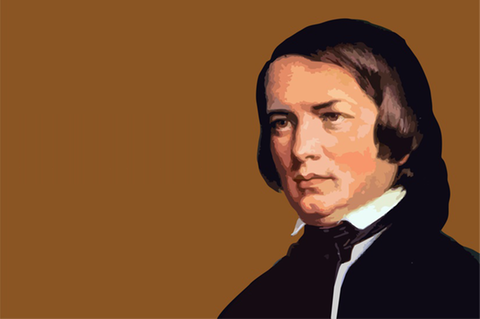

Alfred Russel Wallace: einer der wichtigsten Naturforscher seiner Zeit

Kein Zweifel: Alfred Russel Wallace war ein Pechvogel. Und trotzdem gilt er bis heute als einer der wichtigsten Naturforscher seiner Zeit. Von 1848 bis 1852 ist er am Amazonas unterwegs, dem mächtigsten Strom der Erde. Er kämpft sich in Regionen vor, die noch kein Europäer vor ihm betreten hat, erstellt Karten, entdeckt unzählige Tierarten. Ein paar wenige Notizen kann er vor dem Feuer retten. So kann er später Bücher schreiben und wichtige wissenschaftliche Theorien entwickeln.

Was Wallace wohl durch den Kopf geht, während er im Rettungsboot treibt? Womöglich denkt er an die Anfänge seines großen Abenteuers zurück. Wie lange hatte er vom Amazonas geträumt! Wie gierig hatte er alle Berichte der Forscher verschlungen, die sich bereits dorthin gewagt hatten! Wallace selbst ist kein studierter Biologe, sondern ein Landvermesser aus einfachen Verhältnissen. Doch er ist zäh und gewitzt, und er besitzt ein gutes Beobachtungsvermögen. Über die Jahre spart er genug Geld, um nach Südamerika zu reisen. Und so erreicht Wallace im Mai 1848 tatsächlich Pará in Brasilien, dessen Umgebung er erkundet. Dann fährt er den Amazonas hinauf, der anfangs noch mehrere Kilometer breit und von gelblich-grüner Farbe ist. Wallace ist fasziniert von den vielen exotischen Tieren:

„Zahllose Schwärme Papageien und große gelbe und rote Macaos fliegen morgens und abends über den Fluss und lassen ihr heiseres Geschrei hören. (…) Flussdelfine blasen, wohin man auch blickt, und Alligatoren sieht man in Menge langsam über den Fluss schwimmen.“

Je weiter Wallace in den Urwald vordringt, desto mühseliger wird seine Reise. Er kämpft sich als erster Forscher den Rio Negro hoch, einen Nebenfluss des Amazonas. Oft geht es auf dem Fluss nicht mehr weiter, und Wallace muss aussteigen. Mit seinen Helfern, einer Handvoll Einheimischer, lädt er das Gepäck aus dem Boot. Dann schleppen sie alles durch den Dschungel. Die Männer bezahlt Wallace oft mit Äxten, Messern, Spiegeln und Glasperlen für ihre Dienste.

Teils lebt er wochenlang als einziger Weißer in den Dörfern der Ureinwohner, isst mit ihnen eingeweichte Maniokwurzeln, beobachtet ihre Tänze und Feste. Mit Blasrohren jagen die Einheimischen für ihn Vögel. Wallace selbst macht sich auf die Suche nach dem prächtigen Felsenhahn, einem Vogel, dringt tief in den Urwald ein, kämpft sich durch Sümpfe und Dornenbüsche, die an seiner Kleidung reißen. Überall lauern Gefahren:

„Jaguare kommen hier häufig vor, und tödliche Schlangen gibt es massenhaft; bei jedem Schritt erwartete ich beinahe einen kalten, schlängelnden Körper unter meinen Füßen zu spüren oder einen giftigen Biss in meinem Bein.“

Auch Ungeziefer setzt dem Forscher zu. Als ihn einmal ein Wespenschwarm angreift, verliert er seine Brille. Moskitowolken rauben ihm den Schlaf. Er wird sogar von Vampirfledermäusen gebissen – in den Zeh und in die Nasenspitze. Doch kaum etwas quält ihn mehr als die winzigen Kriebelmücken, die seine Hände und Füße rot anschwellen lassen.

„Oftmals konnte ich nicht anders, als aufzuspringen, den Bleistift niederzuwerfen und mit den Händen durch die Luft zu wedeln, um mir etwas Kühlung und Linderung zu verschaffen. Doch die Sonne sank weiter, ich musste zurück ans Zeichnen und weitermachen, bis meine Hände rot wie gekochter Hummer waren und wie Feuer brannten.“

Wallace forscht immer weiter – selbst als er an der Tropenkrankheit Malaria erkrankt und Fieberanfälle ihn schütteln. Auch als er bei der Rückfahrt im Rettungsboot sitzt, ist er schwach und kränklich. Doch er und die anderen Schiffbrüchigen haben Glück: Nach zehn Tagen werden ihre Rettungsboote auf dem Atlantik entdeckt. Natürlich trauert Wallace anfangs seiner verlorenen Sammlung nach.

„Aber alles Bedauern war, wie ich mir sagen musste, vergeblich, deshalb nahm ich mir vor, so wenig wie möglich daran zu denken.“

Aufgeben kommt für den Naturforscher auch zurück im heimatlichen Großbritannien nicht infrage. Nur anderthalb Jahre bleibt er dort, schreibt mithilfe der wenigen geretteten Notizen Bücher und Artikel über das Leben am Amazonas, unter anderem über Affen und Palmen.

Dann bricht er wieder auf: diesmal zu asiatischen Inseln, in die Regenwälder von Malaysia und Indonesien. Dort erbeutet er mehr als 125.000 Tiere, vor allem exotische Falter und Käfer, aber auch Krokodile, Paradiesvögel und Orang-Utans. Diesmal läuft alles glatt: Wallace bringt seine Sammlung heil nach England – und wird schließlich berühmt.

Die genialen Erkenntnisse von Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace war ein Sammler – und ein ziemlich kluger Kopf. Er fand heraus, wie Tierarten entstehen und wie sie sich verbreiten. Bis heute gehören seine Theorien zu den Grundlagen der Biologie!

Wie sich Tiere verbreiten

Warum leben Tiere nur in einem bestimmten Gebiet – während es anderswo völlig andere Arten gibt? Diese Frage beantwortet Wallace nach seiner Indonesien-Reise. Auf Bali beobachtet er Bartvögel, Affen und Tiger, genau wie in anderen Teilen Asiens. Doch auf der Nachbarinsel Lombok fehlen diese Tiere völlig. Dafür leben dort Beuteltiere, die sonst nur in Australien zu Hause sind. Wie kann das sein? In seiner Theorie zur Biogeografie liefert Wallace dafür eine Erklärung: Bali war während der Eiszeit mit dem asiatischen Festland verbunden, Lombok hingegen mit dem australischen. Zwischen den beiden Inseln bildete Meerwasser eine Barriere, sodass die Arten zu keinem Zeitpunkt hin und her wandern konnten. Diese natürliche Artengrenze ist nach ihrem Entdecker benannt und heißt bis heute „Wallace-Linie“.

Wie Arten entstehen

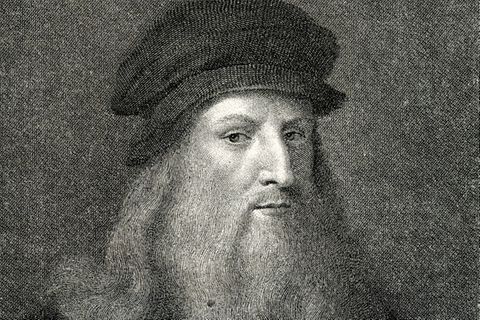

Bis ins 19. Jahrhundert glauben die meisten Menschen (zumindest die Christen) fest daran, dass Gott die Erde mit allen Lebewesen auf einen Schlag erschaffen habe. Doch dann wird diese Vorstellung auf den Kopf gestellt – durch die Evolutionstheorie. Sie besagt, dass sich neue Arten in kleinen Schritten entwickeln, indem sich bestehende Arten an ihre Umwelt anpassen. Als Vater der Evolutionstheorie wird heute vor allem der Engländer Charles Darwin gefeiert. Eigentlich ist das etwas unfair. Denn unabhängig von ihm hat auch Alfred Russel Wallace im Regenwald ähnliche Mechanismen erkannt. Zu seinen Lebzeiten sprach man meist noch von der Darwin-Wallace-Theorie. Die beiden Forscher waren befreundet, tauschten sich häufig aus. Doch mit der Zeit ist Wallace’ Anteil daran in Vergessenheit geraten.