Die Aufgabe klang ganz einfach. Bei einem Experiment an der Universität Gießen sollten Testpersonen nichts weiter tun, als die Farbe einer Banane zu beschreiben. Dazu zeigte man ihnen die Frucht – auf einem Schwarz-Weiß-Bild am Computer. Die richtige Antwort wäre folglich "grau" gewesen. Dennoch waren sich alle Betrachter sicher, zumindest einen Schimmer von Gelb erspäht zu haben. Waren die Versuchspersonen farbenblind? Keineswegs. So wie ihnen wäre es jedem ergangen. Jedenfalls jedem, der schon mal eine reife Banane gesehen hat. Schuld daran ist nicht das Auge, sondern das Gehirn! Aber der Reihe nach und hübsch langsam. Denn was jetzt kommt, spielt sich in Wahrheit in Sekundenbruchteilen ab.

Einmal angenommen, ihr betrachtet eine reife Banane. Lichtstrahlen befördern deren Abbild zum Auge. Zuerst dringen die Strahlen durch die Hornhaut, die das Sehorgan vor Schmutz und Austrocknung schützt und das Licht bricht. Dann passieren sie das Eingangstor des Auges, die Pupille. Ist das Licht grell, lässt sie nur wenige Strahlen hinein: Ein Muskel zieht die Pupille zusammen, sodass sie stecknadelkopfklein wird. Wenn das ein fallende Licht hingegen schwach ist, erweitert sie ein anderer Muskel.

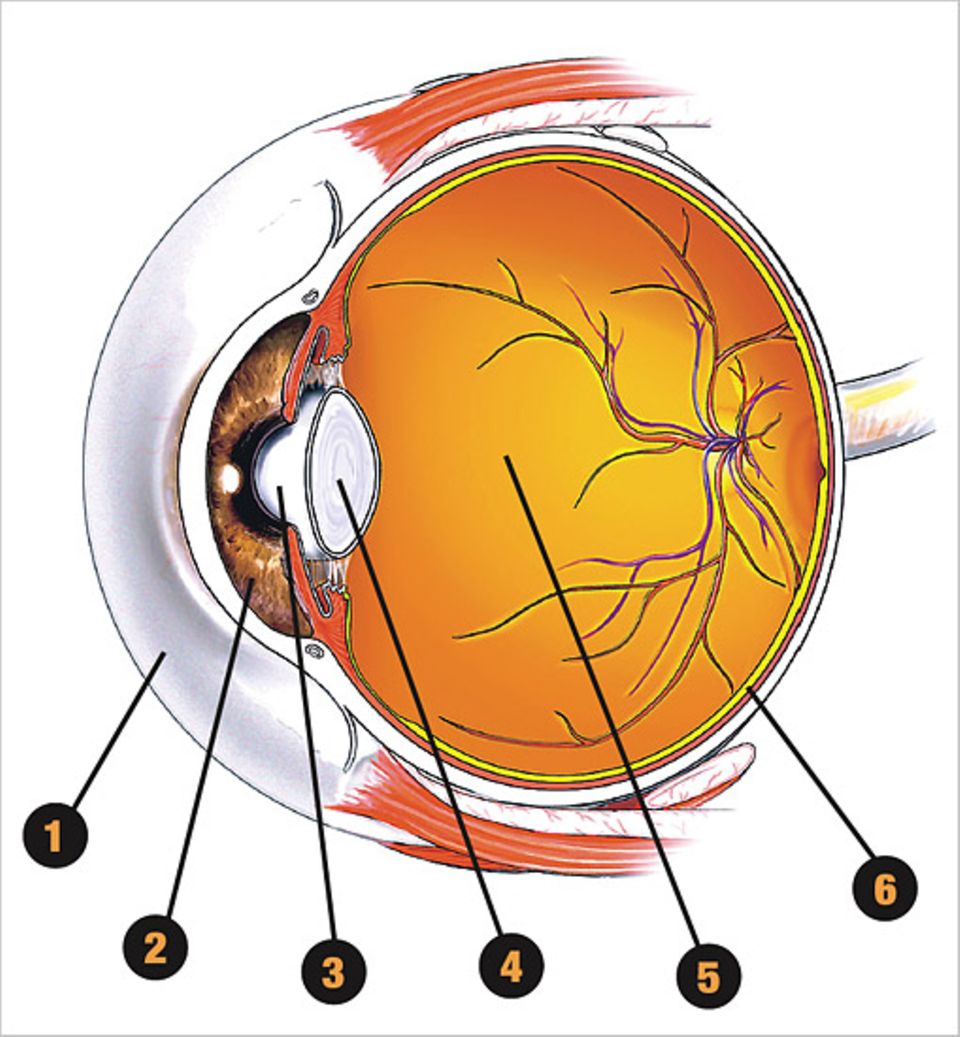

Ein Blick ins Augeninnere:

Ganz außen liegt die HORNHAUT (1), die das Licht bricht.

Hinter ihr sitzt die IRIS (2). Sie kann durch Muskelkraft die PUPILLE (3) zusammenziehen und weiten – das ist die Öffnung, durch die die Lichtstrahlen ins Augeninnere gelangen.

Die LINSE (4) bricht das Licht weiter und lenkt es durch den GLASKÖRPER (5) auf die NETZHAUT (6). Darauf befinden sich die rund 127 Millionen Lichtsinneszellen.

Hinter der Pupille liegt die Linse, die die Lichtstrahlen weiter bricht und durch den Glaskörper auf die Netzhaut an der Rückwand des Augapfels lenkt. Hier machen sich sieben Millionen Zapfenzellen (so heißen die Experten für Farberkennung) und 120 Millionen Stäbchenzellen (das sind die Hell-Dunkel-Spezialisten) daran, das Bananenbild in elektrische Signale zu übersetzen. Die leitet der Sehnerv nun in die sogenannte Sehrinde, einen Bereich unseres Gehirns im Hinterkopf.

Weil sich unser Oberstübchen gern Arbeit erspart, interessieren dort zunächst einmal nur Farbe, Form und Lage des betrachteten Gegenstandes. Daraus wird eine grobe Skizze desselben entworfen. Diese Skizze gleicht die Sehrinde dann mit den Bildern ab, die das Gehirn in tiefer gelegenen Regionen gespeichert hat.

Das könnt ihr euch in etwa so vorstellen:

"Hallo, Erinnerung, hast du so was schon mal gesehen? Gelb, länglich, bratwurstgroß?"

"Hallo, Sehrinde, sieht essbar aus. Könnte eine Frucht sein."

"Was für eine?"

"Überprüfe die Oberfläche!"

"Die ist matt mit ein paar bräunlichen Streifen. An einem Ende hängt eine Art Stiel."

"Dann ist das eine Banane!"

Wissenschaftler nennen dieses Hin und Her "Feedback", also Rückmeldung. Dabei vergleichen die grauen Zellen in der Sehrinde alle Meldungen, die das Auge schickt, mit den Tipps, die unsere Erinnerung beisteuert. Bis wir schließlich die Banane als Banane erkennen.

Und manchmal zieht die Sehrinde auch einen falschen Schluss, wie das Bananen-Experiment zeigt. Folgen des war nämlich passiert: Mit den Augen sahen die Testpersonen das schwarz-weiße Bild. Über die Sehnerven gelangte es weiter bis in die Sehrinde – und dort geschah der Fehler! Denn dieser Gehirnteil verlässt sich allzu gern auf das, was die "Erinnerung" meldet. Und die weiß, dass Bananen gelb sind. Diese gespeicherte Information war für die Sehrinde schlicht überzeugender als das farblose Bild auf dem Computermonitor. Was unsere Augen wahrnehmen, ist also noch lange nicht das, was später in unserem Bewusstsein daraus wird.

Dass wir häufig Bilder sehen, die das Auge gar nicht geliefert hat, haben Forscher übrigens zu erst am sogenannten blinden Fleck bemerkt. Das ist die 1,7 Millimeter große Stelle auf der Netzhaut, an der unser Sehnerv aus dem Augapfel hinaustritt. An diesem Punkt fehlen Stäbchen und Zapfen. Die Folge: Die Lichtstrahlen, die die Hornhaut und die Linse auf diese Stelle leiten, sind für uns unsichtbar. Also fehlt auch von jeder Banane, die wir betrachten, immer ein winzig kleines Stück. Aber unser Gehirn füllt diese Leerstelle sofort aus. Sie wird aus der Erinnerung mit gelber Bananenschale "zugestopft". Diese Teamarbeit funktioniert allerdings nicht von Geburt an, die müssen Augen und Hirn erst erlernen. Ist ja klar, ein Neugeborenes hat noch kein Bananenbild im Gedächtnis gespeichert. Außerdem kann es gerade mal 25 Zentimeter weit scharf sehen. Erst allmählich lernt ein Baby, seine Linse durch Muskelentspannung weniger stark zu krümmen – das ist der Trick, mit dem wir auch in der Ferne scharf sehen.

Voll entwickelt ist das Zusammenspiel von Auge und Gehirn erst nach etwa sechs Jahren. Dafür funktioniert es meist ein Leben lang. Es sei denn, die Augen werden sehr schlecht und das Gehirn muss mehr und mehr aus der Erinnerung beisteuern. Dann fangen manche Menschen an, sonderbare Trugbilder zu sehen: Etwa Lastwagen, die durchs Wohnzimmer brettern, oder Tänzer, die Pirouetten drehen. Klingt verrückt, ist aber ganz logisch – und passiert unvermeidlich. Viele alte Menschen halten ihre Trugbilder trotzdem geheim. Sie haben nämlich Angst, für wahnsinnig gehalten zu werden.