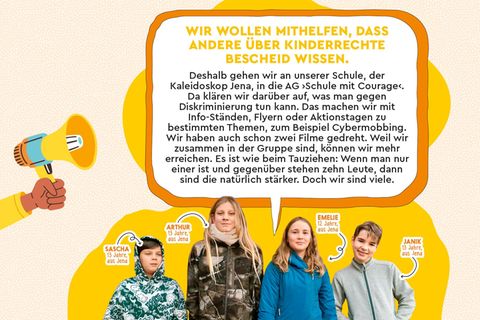

Als sich am 31. August 1928 der Vorhang im Theater am Schiffbauerdamm öffnet, bietet sich dem Berliner Publikum ein ungewohntes Bild. Da stehen Verbrecher, Dirnen und Bettler auf der Bühne, keine Grafen oder Königinnen. Das erste Lied handelt von einem üblen Ganoven namens Mackie Messer. Schnell wird klar: Hier gibt es keine packende Liebes- oder Heldengeschichte zu sehen, keinen lustigen Schwank, wie in herkömmlichen Opern. Es geht um Verrat, Raub und Mord. Um fluchende Verbrecher, besoffene Betrüger, prügelnde Handlanger.

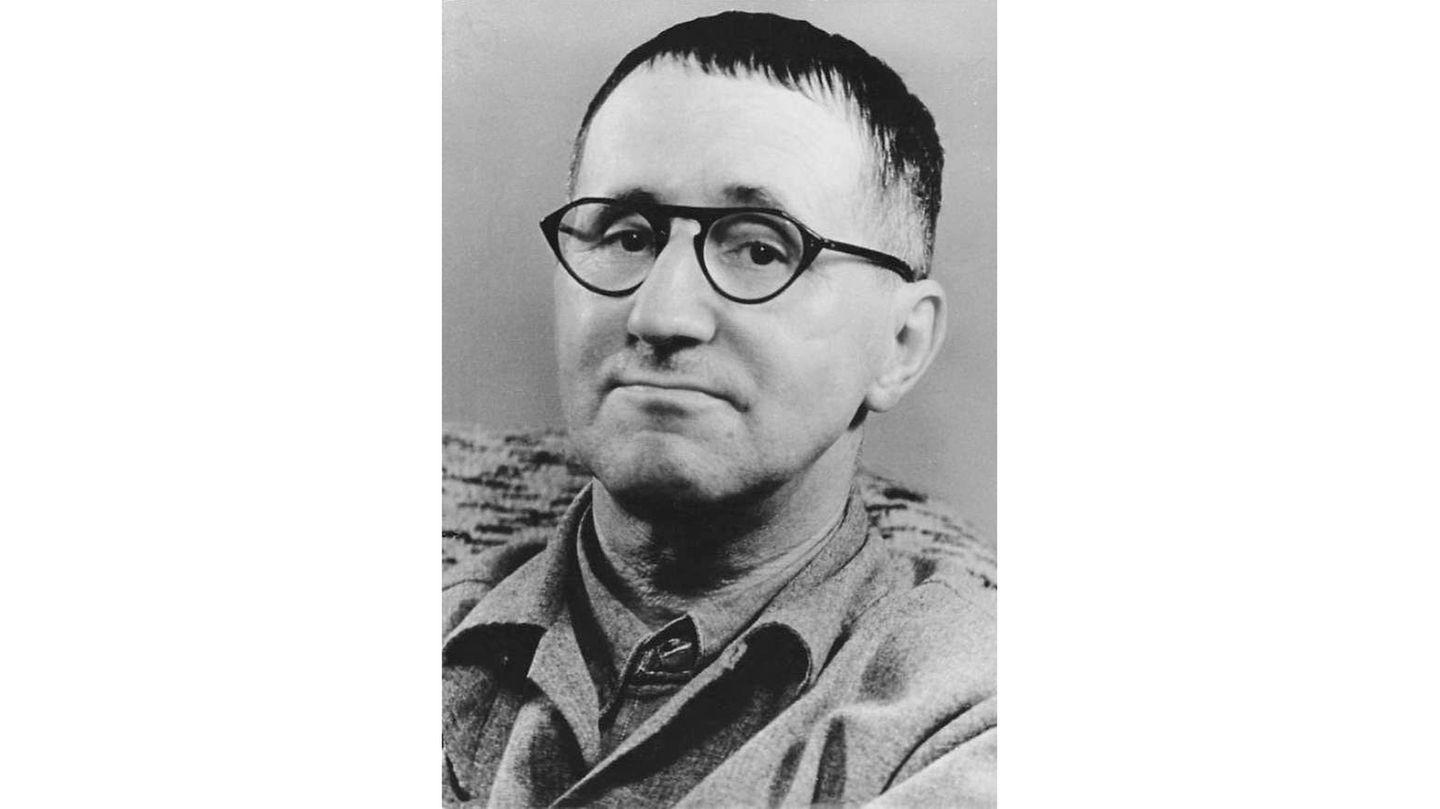

Aber was will man bei dem Namen auch erwarten: „Dreigroschenoper“? Viel Geld wurde für die Aufführung tatsächlich nicht ausgegeben. In den Umbaupausen hängt der Vorhang schief, sodass das Publikum beim Kulissenrücken zuschaut. Schauspieler verpassen ihre Gesangseinsätze, weil sie mit dem Rücken zu Dirigent und Orchester spielen. Und hinterher erklärt der Dichter Bertolt Brecht, der sich alles ausgedacht hat: Das sei Absicht gewesen, von vorn bis hinten. Er wolle nicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich der Geschichte hingeben, ja gar mitfühlen. Nein, sie sollen Anteil nehmen, nachdenken, er will sie wachrütteln. Damit sie merken, was in Deutschland gerade alles schiefläuft.

Eine wilde Zeit

Was er meint, zeigt sich Tag und Nacht in Berlin auf der Straße. Dort betteln ehemalige Soldaten, die im Ersten Weltkrieg schwer verletzt wurden und nicht mehr arbeiten können. Dort lauern Taschendiebe, Trickbetrüger und die Mitglieder berüchtigter Gaunerbanden. Sie verkaufen Drogen, betreiben Bordelle oder erpressen Schutzgeld von Barbesitzern. Wer nicht zahlt, wird von einem Schlägertrupp verprügelt.

Zwischen den zwielichtigen Gestalten wimmelt es Tag und Nacht vor Menschen, die feiern. Sie singen und saufen, besuchen Nachtklubs und bestaunen nackte Tänzerinnen. Das Berliner Nachtleben zieht auch aus dem Ausland Touristinnen und Touristen an. So mancher staunt, wie sich die Stadt verändert hat: Vor ein paar Jahren, zu Zeiten des Kaiserreichs, herrschte hier noch Zucht und Ordnung. In den „Goldenen Zwanzigern“ feiern die Menschen die neu gewonnenen Freiheiten. Anstand und Moral? Sind Vergangenheit!

Doch die Wahrheit hinter all den Blinklichtern und Bühnenshows sieht anders aus. Zwar geht es mit der Wirtschaft seit der überstandenen Inflation 1923 wieder bergauf. Wirklich „golden“ und unbeschwert sind die 1920er-Jahre aber nur für wenige. An den meisten Menschen nagt die Armut. Viele wissen kaum, wie sie genug zu essen bekommen. So zwängt sich die eine notgedrungen in ein knappes Glitzerkostüm und tanzt vor glotzenden Fremden, um etwas zu verdienen. Und der andere schließt sich einer kriminellen Bande an, weil er sonst nicht über die Runden kommt.

Die Dreigroschenoper hat Tiefgang

Wozu Not die Menschen treibt, genau das beschäftigt Bertolt Brecht. Mit der Dreigroschenoper bringt er es auf die Bühne: Gangsterboss Mackie Messer heiratet darin heimlich Polly, die Tochter des Bettlerkönigs Peachum – einer, der Bettler mit abgerissenen Klamotten ausstattet, damit sie mehr Mitleid erregen. Klar müssen sie ihm dafür die Hälfte ihrer Einnahmen abgeben. Nun ist Peachum mehr als sauer wegen der Hochzeit und verrät Mackie an die Polizei. Trotz seiner Beziehungen zu dem bestechlichen Polizeichef Brown kommt Mackie in einer verwickelten Geschichte an den Galgen. Doch, welch ein Wunder: In letzter Sekunde bringt ein Bote die Begnadigung. Und mehr noch: Mackie wird in den Adelsstand erhoben.

Dieses unsinnige Ende des Stücks wirft Fragen auf. Etwa: Wer sind die wahren Räuber und Gangster in der Gesellschaft? Brecht will, dass sich sein Publikum genau diese Fragen stellt. Ob das gelingt? Schwer zu sagen. Sicher ist: Mindestens die Lieder in seinem Stück kommen an, werden gar zu Hits. In ihnen hat Brecht auch seine wichtigsten Botschaften versteckt, etwa in der viel zitierten Zeile: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“, die so viel bedeutet wie: Wer hungert, muss schauen, dass er etwas zu Essen bekommt – ohne Rücksicht auf Regeln, gutes Benehmen und die Interessen anderer.

Bis heute ein Erfolg

Eines wird am Abend des 31. August 1928 klar: Die Dreigroschenoper ist ein voller Erfolg und Bertolt Brecht ein Star. Noch auf den Straßen hört man das Publikum seine Lieder trällern. Bereits im folgenden Jahr nehmen 40 Theater das Stück ins Programm auf und spielen es in über 4000 Aufführungen – auch im Ausland. Dazu wird es bis 1932 in 18 Sprachen übersetzt.

Adolf Hitlers „Machtergreifung“ im Jahr 1933 setzt Brechts Erfolg jedoch erst einmal ein Ende. Das Stück wird verboten. Unter den Nazis ist für kritische Ansichten, wie Brecht sie vertritt, kein Platz. Sie bringen den Dichter sogar in Lebensgefahr! Deshalb flieht er nach Paris, dann über Dänemark, Schweden und Finnland in die USA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt Brecht zurück nach Berlin und gründet die Schauspieltruppe Berliner Ensemble. Ab 1954 tritt sie im Theater am Schiffbauerdamm auf. Dort wird die Dreigroschenoper bis heute gespielt – so wie auf vielen Bühnen in aller Welt.