Sanft rauschen die Wellen des Meeres gegen den Strand, als sich die kleine Gruppe morgens von ihrem Lager erhebt. Ohne Hast sammeln die schmächtigen Männer und Frauen, was sie für ihr Frühstück brauchen: ein paar Muscheln aus dem Meer, Früchte von Bäumen. Noch steht die Sonne tief, als der Anführer das Zeichen zum Aufbruch gibt. Los!

Es sind nur wenige Menschen, die an diesem Tag vor 100 000 Jahren loswandern und an der Küste des heutigen Ägypten in Richtung Asien ziehen. Vielleicht 20 Männer, Frauen und Kinder. Was sie antreibt, kann man nur vermuten: Ist es die Suche nach Nahrung? Oder ein Streit mit anderen Clans? Vielleicht sind sie auch einfach neugierig, einmal eine neue Gegend zu erkunden. Fest steht: Zum ersten Mal verlässt der "moderne Mensch" seine Heimat Afrika. Menschen, die bereits so aussehen wie wir heute, machen sich auf, die Welt zu entdecken.

Bis zu diesem Aufbruch ist es ein weiter Weg gewesen

Wann begann die Geschichte des Menschen? Das ist noch unbekannt. Sicher ist, dass unsere frühen Ahnen in Afrika lebten und gemeinsame Vorfahren mit den Affen hatten. Die ältesten menschlichen Schädel, die Forscher bislang entdeckt haben, sind rund sieben Millionen Jahre alt und wurden im Tschad, in Zentralafrika, gefunden. Die Schädelknochen lassen ein kleines Gehirn vermuten, ganz wie bei einem Schimpansen, doch sind die Eckzähne schon deutlich kürzer. Und in dem ebenen Gesicht fehlt der vorspringende Mund.

"Australopithecus" und "Homo"

Nach diesem Urahn haben sich bis heute so viele Verwandte von uns entwickelt, dass selbst Forscher den Überblick verlieren: die älteren Vorfahren wurden oft "Australopithecus" getauft, das heißt: "der südliche Affe". Den uns ähnlichen Arten haben Experten den Namen "Homo" gegeben - Mensch.

Wir selbst heißen übrigens Homo sapiens sapiens, was übersetzt so viel wie "der wissende wissende Mensch" bedeutet. Wie ist die neue Art entstanden? In Ostafrika, wo sich Teile des Kontinents aneinander reiben, türmen sich vor Millionen Jahren Berge auf.

Im feuchtheißen Westen dieses Gebirges hangeln sich unsere Vorfahren von Baum zu Baum. Ihre Verwandten im Osten dagegen, wo eine trockeneres und kühleres Klima herrscht, müssen sich an eine schier endlose Savanne anpassen, in der urzeitliche Löwen und Geparde herrschen.

Mit knapp über einem Meter Größe ist unser Vorfahr dort ein unauffälliger Bewohner. Er ernährt sich hauptsächlich von Pflanzen. Manchmal stürzt er sich mit den Geiern auf Aas, das ihm satte Raubtiere übrig lassen.

Das Gras der Savanne ist oft über einen Meter hoch. Bessere Überlebenschancen hat hier, wer es überschaut. Möglicherweise richten sich unsere Ahnen deshalb auf. Jedenfalls entdeckten 1974 Wissenschaftler in Äthiopien das gut drei Millionen Jahre alte Skelett eines Weibchens, dessen Beckenknochen auf einen aufrechten Gang hinweisen. Die Forscher haben das Weibchen Lucy genannt. Bis heute ist es das wohl berühmteste Skelett der Welt.

Aufrecht zu gehen hat einen großen Vorteil:

Unsere Vorfahren haben nun die Hände frei! Langsam, über viele hunderttausend Jahre hinweg, lernen sie, die Greifgeräte zu benutzen. Anfangs sammeln sie vielleicht Steine, um mit ihnen Knochen gefundener Tiere zu zertrümmern und das nahrhafte Mark auszusaugen.

Später fertigen sie kompliziertere Werkzeuge an: Sie schlagen Steine zu groben Messern zurecht, mit denen sich Nahrung zerkleinern lässt; Holzknüppel und spitze Keile eignen sich als Waffen. Immer besser kann sich der schwache Zweibeiner vor Raubtieren schützen und selbst Tiere erlegen.

Wie die Werkzeuge nun das Leben ändern! Bis dahin mussten die Bewohner der Steppe schnell laufen, um zu überleben. Jetzt ist Intelligenz gefragt: Wer schlau ist und mit Werkzeugen umgehen kann, kommt an Fleisch. Das wiederum enthält viel Fett und Eiweiß, die das Wachstum des Gehirns fördern - und mit mehr Gehirn kann man sich noch bessere Werkzeuge ausdenken!

So wachsen allmählich die Denkapparate unserer Vorfahren: Lucy kam noch mit 400 bis 500 Kubikzentimeter Gehirnmasse aus, so viel, wie heute ein Schimpanse hat. Ihr Nachfahre, der Homo erectus (übersetzt: der aufrechte Mensch), der vor knapp zwei Millionen Jahren auftaucht, ist mit rund 1000 Kubikzentimetern schon ein Megahirn der Steinzeit.

Dieser 1,65 Meter große und 65 Kilogramm schwere Urmensch wird zum ersten Weltenbummler. Schon vor 1,7 Millionen Jahren siedelt er im Kaukasus und auf Java. Manche Forscher glauben, dass er sogar hochseetaugliche Flöße bauen konnte und damit von Indonesien nach Australien übersetzte!

Der Neandertaler

Während der Homo erectus noch Asien bewohnt, erobert ein eindrucksvoller Nachfahr von ihm bereits das kalte Europa: Der Neandertaler ist der kräftigste unter unseren Verwandten. Er hat nicht nur 30 Prozent mehr Muskeln als ein heutiger Mensch, seine Kniegelenke sind dick wie Pampelmusen! Ein grober Klotz - könnte man denken.

Aber inzwischen sehen Forscher in ihm eher einen urtümlichen Einstein: Denn hinter den wulstigen Augenbrauen verbirgt sich ein 1500 Kubikzentimeter großer Denkapparat (wir haben heute etwa 1400). Ein toller Typ! Mit Wurfhölzern, die er in aufsteigende Schwärme schleudert, erlegt der Neandertaler Vögel im Flug.

Er bestattet seine Toten - und ist erstaunlich eitel: Nicht selten schmücken Männer und Frauen ihre dicken Hälse und wuchtigen Hände mit Fuchszähnen, Elfenbeinperlen und Fingerringen. Ihre Beute brutzeln die Feinschmecker an Spießen über dem Lagerfeuer.

Die Kunst der Frühmenschen

Aus Innenohrknochen schließen Wissenschaftler, dass der Neandertaler auch ein perfektes Gehör gehabt haben muss. Vielleicht würde er heute Symphonien schreiben. Doch dann wandert vor rund 40 000 Jahren ein Konkurrent nach Europa ein, der seine Zukunft besiegeln wird - eben jener moderne Mensch, der vor 100 000 Jahren Afrika verlassen hat!

Nun beginnt ein zähes Ringen, das Jahrtausende währt: Neandertaler und moderner Mensch streiten um Jagdgebiete. Hin und wieder dürften sich die Nachbarn mit Steinen und Speeren beworfen haben. Vielleicht zeugen sie auch zusammen Kinder - aber nicht oft, das können Biologen heute mit Gentests beweisen.

Dann entwickelt der Einwanderer plötzlich ungeahnte Fähigkeiten: Vor etwa 30 000 Jahren entstehen kunstvolle Höhlenmalereien. Der vorher primitive Geselle flötet auf Schwanenknochen, brennt Tonfiguren, fischt mit Harpunen und näht mit Knochennadeln! Ob der Neandertaler der Konkurrenz auswich? Oder ob er den Klimawechsel nicht verkraftete? Auf jeden Fall ziehen sich die letzten der Kolosse in das heutige Spanien zurück. Dort sterben sie vor rund 27 000 Jahren aus. Der Homo sapiens sapiens hat die Welt endgültig in Besitz genommen.

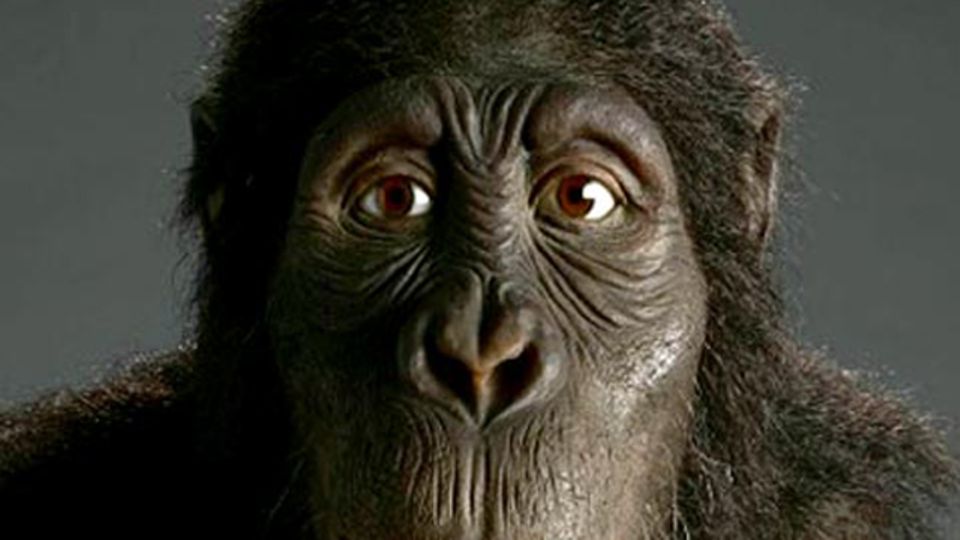

Australopithecus anamensis

Australopithecus anamensis - übersetzt heißt dieser Vorfahr "Südaffe am See". Er ist eine Mischung aus affen- und menschenähnlichen Eigenschaften, denn sein Schädel erinnert an Menschenaffen, die Jahrmillionen früher lebten. Aber sein Schienbein ähnelt eher der viel später erscheinenden Gattung Homo. Dieser Australopithecus konnte wohl schon aufrecht gehen.

Video: Australopithecus anamensis, Ostafrika, vor 4,2 bis 3,9 Mio. Jahren

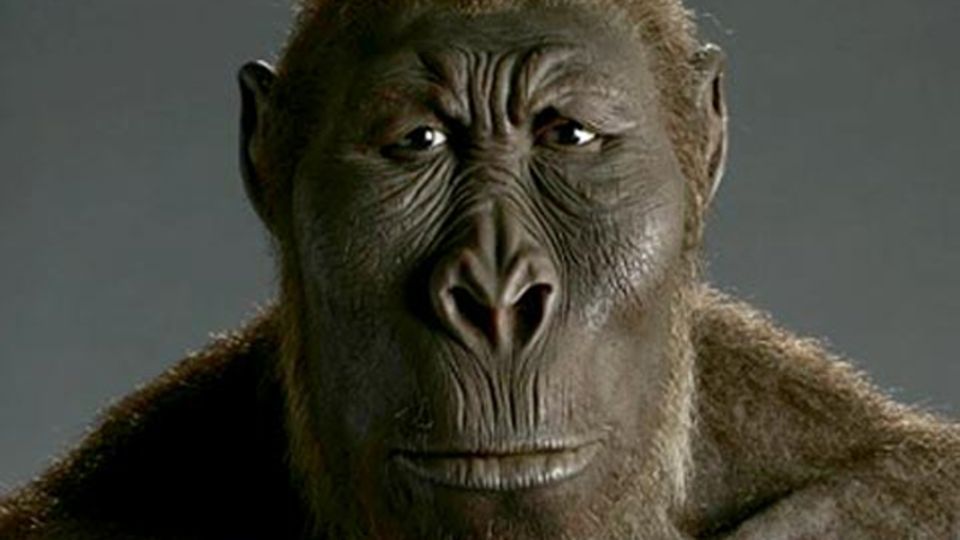

Australopithecus afarensis

Australopithecus afarensis - dieser Urmensch ist einst durch Asche, die nach einem Vulkanausbruch den Boden bedeckte, gegangen. 3,6 Millionen Jahre später entdeckten Wissenschaftler deren Spuren. Ihr Aussehen rekonstruierte man aus Knochenfunden.

Video: Australopithecus afarensis, Ostafrika, vor 3,9 bis 3 Mio. Jahren

Kenyanthropus platyops

Kenyanthropus platyops - den "Kenia-Menschen mit dem flachen Gesicht" entdeckte ein Team um die Paläoanthropologin Meave Leakey 1999 am Turkanasee. Genauer: dessen stark zerdrückten Schädel. Die Forscher erkannten an dem Fund eine derart ungewöhnliche Kombination von Merkmalen.

Etwa das breite, flache Gesicht und die relativ kleinen Backenzähne -, dass sie ihn einer eigenen Gattung von Vormenschen zuordneten. Manche Wissenschaftler dagegen halten den Schädel für so zerstört, dass eine Bestimmung kaum gelingen könne.

Video: Kenyanthropus platyops, Ostafrika, vor 3,5 Mio. Jahren

Australopithecus africanus

Australopithecus africanus - der "afrikanische Südaffe" zählt wie die anderen Australopithecus-Arten wegen seines relativ leichten Körperbaus, speziell des Schädels und des Gebisses, zu den "grazilen" Australopithecinen. Er lebte in den lichten Waldgebieten des heutigen Südafrika.

Da er nicht schnell laufen konnte, flüchtete er vor Raubtieren auf die Bäume. Spuren an einem kindlichen Schädel lassen vermuten, dass dieses "Kind von Taung" Opfer eines Greifvogels geworden ist.

Video: Australopithecus africanus, Ostafrika

Paranthropus boisei

Paranthropus boisei - "Boises Nebenmensch", so die Übersetzung seines wissenschaftlichen Namens, könnte den frühesten Vertretern der Gattung Homo in seiner Heimat begegnet sein. Mit gewaltigen Kaumuskeln, die an einem Knochenkamm auf dem Schädel ansetzten, und riesigen Backenzähnen konnte er härteste Samen knacken.

Dennoch ist auch dieser letzte Vertreter der "robusten" Australopithecinen ausgestorben, ohne Stammvater einer Menschheitslinie geworden zu sein - soviel man zumindest heute weiß.

Video: Paranthropus boisei, Ostafrika, lebte vor 2,1 bis 1,1 Mio. Jahren

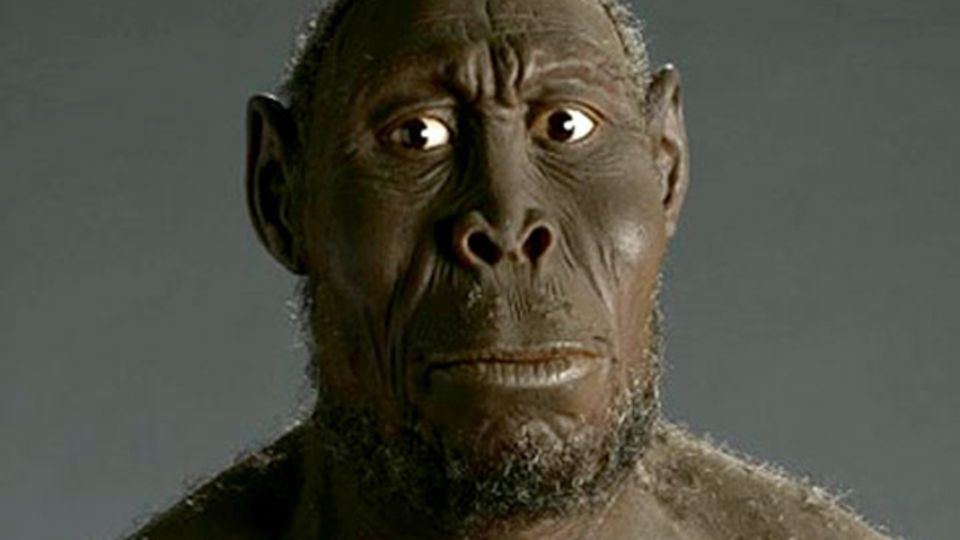

Homo rudolfensis

Homo rudolfensis - Bekannt geworden ist der Homo rudolfensis nach dem einstigen Rudolfsee - heute Turkana-See - in Kenya. Dort wurden 1972 seine Knochen gefunden. Vermutlich war er der erste Urmensch, der Werkzeug benutzte.

Video: Homo rudolfensis, Ostafrika, vor 2,5 bis 1,8 Mio. Jahren

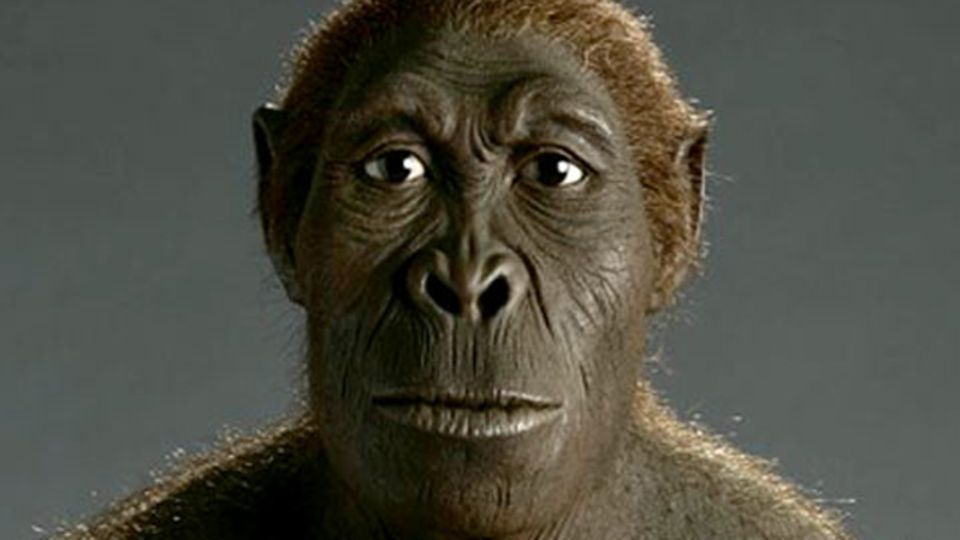

Homo habilis

Homo habilis - etwa zur gleichen Zeit wie der Homo rudolfensis lebte der Homo habilis vor 2,1 bis 1,5 Millionen Jahren. Sein Skelett glich aber mehr dem eines Menschenaffen. Von Ostafrika aus wanderte er nach Süden.

Video: Homo habilis, Ostafrika, vor 2,1 bis 1,6 Mio. Jahren

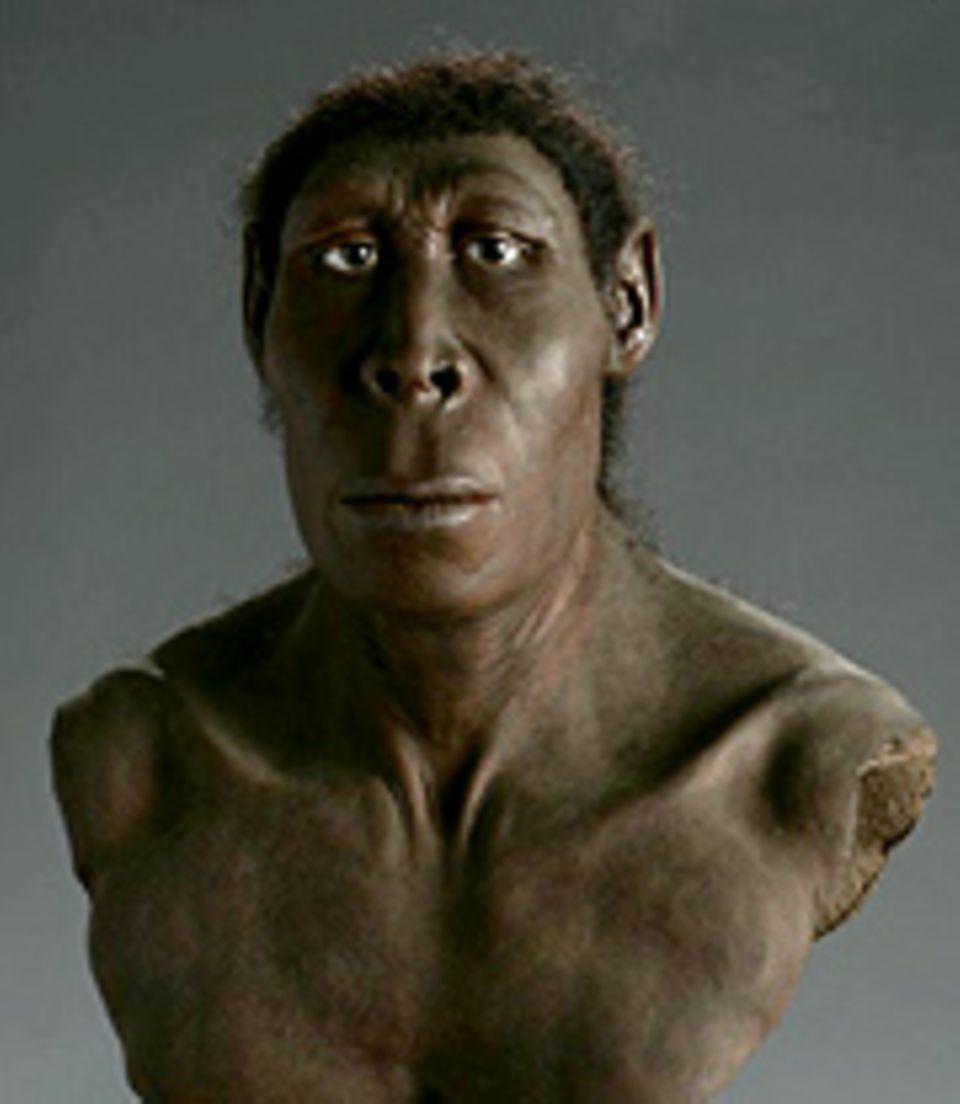

Homo erectus

Homo erectus - Der Homo erectus nutzte bereits das Feuer, etwa um darüber die Spitzen seiner Holzspeere zu härten. Allerdings war dieser Urmensch noch nicht in der Lage, selbst ein Feuer zu entzünden; er "bediente" sich dafür zum Beispiel an durch Blitzeinschlag entfachten Bränden.

Video: Homo erectus, Afrika und Asien, vor 1,8 Mio. bis 40000 Jahren

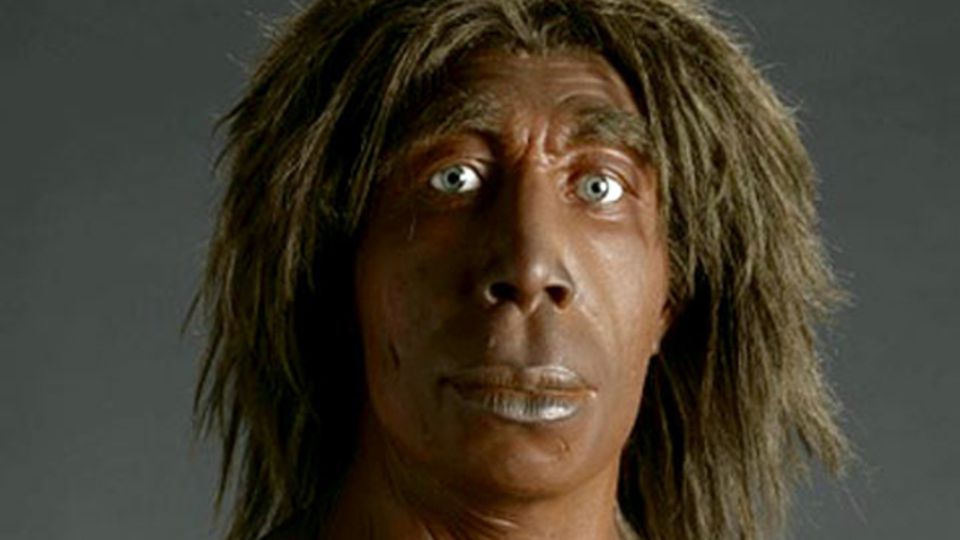

Homo neanderthalensis

Homo neanderthalensisDer Neandertaler hatte ein größeres Gehirn als die heutigen Menschen. Typisch für ihn sind die dicken Wülste über den Augen und das fliehende Kinn. Er war ein erfolgreicher Jäger und bestattete seine Toten.

Video: Homo neanderthalensis, Europa und Vorderasien, vor 200.000 bis 27.000 Jahren