Auch das noch! Gerade wollte Jean-Baptiste Joseph Delambre weiterreisen, da versperren Soldaten die Straße. Sie fordern Delambres Papiere, werfen einen Blick in seine Kutsche. Was ist denn das? Im Gepäck liegen Holzstangen, Stative und Metallringe, an denen Fernrohre befestigt sind. Eine Spionageausrüstung? Nicht doch, versichert Delambre, es handele sich um Messgeräte. Er ist Wissenschaftler und im Auftrag des Königs unterwegs. Briefe, die er dabei hat, beweisen es.

Auf den König sind die französischen Bürgerinnen und Bürger im Jahr 1792 allerdings gar nicht gut zu sprechen. Im Gegenteil: Sie wollen ihn absetzen und kämpfen für mehr Gerechtigkeit im Land. Die Französische Revolution ist in vollem Gang. In der Stadt Saint-Denis drängen sich aufgebrachte Menschen um Delambre, rufen: „Richtet ihn hin!“ Jetzt bekommt es der Forscher mit der Angst zu tun. Können diese Leute denn nicht verstehen, wie wichtig seine Mission ist? Sie soll die Welt verändern!

Ein Maß für alle Fälle

Was für uns heute selbstverständlich ist, gibt es damals nämlich noch nicht: die Maßeinheit Meter. Ende des 18. Jahrhunderts misst man in Ellen, Klafter, Fuß oder Zoll – und darunter versteht man längst nicht in jeder Stadt das Gleiche. Allein in Frankreich gibt es wohl 250 000 unterschiedliche Gewichts- und Maßeinheiten. Das macht Handel kompliziert und Betrug sehr leicht. Ein Maß für alle muss her.

Damit dieser Urmeter ewig Bestand hat, beschließen Forschende, ihn vom Umfang der Erde abzuleiten. Genauer: Sie bestimmen den Meter als ein 40-Millionstel des Erdumfangs. Doch wie lang mag dieser Umfang sein? Zwei Experten sollen einen Ausschnitt der Gesamtstrecke vermessen. Mit den Daten könne man auf den Rest schließen, glauben sie.

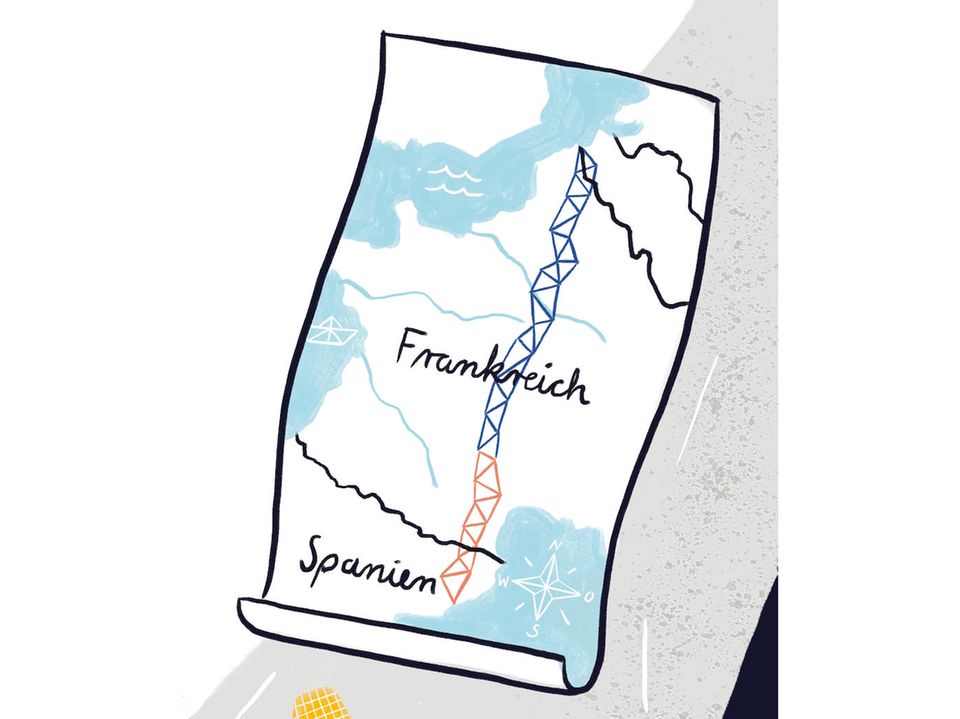

Die Wahl fällt auf den Abschnitt zwischen Dünkirchen im Norden Frankreichs und Barcelona im Osten von Spanien, denn die Orte liegen genau auf einem Längengrad. Auf Reisen gehen Delambre und sein Kollege Pierre-François-André Méchain. Sie beschließen, sich zu trennen und aufeinander zuzumessen. In sieben Monaten wollen es beide bis Rodez in Südfrankreich schaffen. Sie ahnen nicht: Es wird sechs Jahre dauern, bis sie sich wiedersehen …

Zwei Forscher auf Reisen

Während Delambre schon nach drei Monaten in der Stadt Saint-Denis in der Klemme steckt, kommt Méchain zunächst ordentlich voran. Er hat den südlichen Abschnitt ab Barcelona übernommen, das bedeutet: Er muss im Gebirge der Pyrenäen geeignete Messstationen suchen. Dafür erklimmt Méchain windumtoste Gipfel, flucht, wenn Wolken ihm die Sicht nehmen, und quält sich über „höllische Pfade“. So notiert er es während seines Abenteuers. In den Bergen streunen Bären und Wölfe, lauern Schmuggler und Banditen.

An jeder Station bauen er und seine Helfer Signale auf – Holzgestelle mit weißen Kegeln an der Spitze. Die Messungen sind so kompliziert, dass Méchain seine Geräte niemals aus der Hand gibt. Nicht einmal sein Assistent darf durch die Fernrohre schauen. Méchain arbeitet nach dem Prinzip der Triangulation (lest dazu den Infokasten weiter unten) – damals die einzige Methode, um weite Entfernungen zu messen. Dafür ordnet er alle seine Messstationen in Dreiecken an und bestimmt deren Winkel. Am Ende muss er nur eine Seite eines einzigen Dreiecks am Boden messen: seine Grundlinie. Der Rest ist Mathematik. Mit einer bekannten Linie lassen sich nämlich die anderen Strecken errechnen – und die Distanz zwischen Barcelona und Dünkirchen.

So arbeiten die beiden Forscher

Delambre und Méchain haben die Strecke zwischen Dünkirchen und Barcelona ausgesucht, weil die Städte auf einem Längengrad liegen. Die genaue Position auf der Erdkugel haben sie durch die Beobachtung von Sternen bestimmt. Sie teilen sich die Arbeit: Delambre misst im Norden (blau), Méchain im Süden (rot). Ihre Messpunkte – Kirchtürme, Bergspitzen oder selbst gebaute Messstationen – ordnen sie in einer Dreieckskette an. Mit ihren Messgeräten bestimmen die beiden Forscher die Winkel zwischen den Messpunkten. Sind alle Winkel bekannt, müs-sen sie am Ende nur eine einzige Dreiecksseite, die Grundlinie, am Boden ausmessen – und können dank geometrischer Formeln alle anderen Seiten berechnen. Dieses Verfahren nennt man Triangulation. Aus den Ergebnissen können Delambre und Méchain die Entfernung zwischen Dünkirchen und Barcelona bestimmen und daraus schließlich den Umfang der Erde ableiten.

Im Norden ist Delambre den Revolutionären noch einmal entkommen. Auch er sucht jetzt passende Messstationen – Kirchturmspitzen, Burgen, Hügel oder Wachtürme. Doch in den Wirren der Revolution werden immer wieder Gebäude zerstört, die Delambre ins Auge gefasst hatte. Langsam zweifelt er daran, seine Arbeit wie geplant zu beenden. „Es werden uns zu viele Hindernisse im Weg stehen“, schreibt er Méchain in einem Brief. Er soll recht behalten.

Messung mit Hindernissen

Am 21. Januar 1793 wird der französische König Ludwig XVI. hingerichtet, Krieg bricht aus. Alle Franzosen sollen Spanien schleunigst verlassen, heißt es. Doch Méchain halten die Spanier mitsamt seinen Daten fest, sie könnten ja dem Feind nutzen. Um sich die Zeit zu vertreiben, macht Méchain neue Messungen, vergleicht die Ergebnisse mit denen vom Vorjahr – und erschrickt: Die Zahlen weichen voneinander ab! Ihm ist ein Fehler unterlaufen. Irgendwann. Irgendwo. Was, wenn sein Fehler auffliegt? Was, wenn ihn niemand bemerkt und das Maß der Welt bald falsch ist? Méchain mag sich beides nicht ausmalen.

Delambre ahnt davon nichts. Im Sommer 1795 ist er voller Tatendrang: Er lässt Bäume abholzen, die ihm im Weg stehen, haut Gucklöcher in einen Kirchturm und schläft zehn Nächte in einem Kuhstall – die einzige Unterkunft in der Nähe einer seiner Messstationen. Er berichtet Méchain, dass er sich nur von Milch und Käse ernährt, wie er abwechselnd „von der Sonne verbrannt, vom Wind ausgekühlt und von Regen durchnässt“ wird – alles für das große Ziel.

Méchain ist zwar wieder frei, sitzt aber wie gelähmt im Süden. Kaum eine Messung bringt er zustande. Delambre schreibt ihm voller Vorfreude auf ihr Wiedersehen: „Dieser Tag wird Geschichte schreiben.“ Dann ist es so weit: Im August 1797 steht Delambre vor der ziegelroten Kathedrale von Rodez. Der Treffpunkt, das Ende ihrer Reise – endlich hat er es erreicht.

Aber: Wo steckt Méchain? Wohl oder übel meistert Delambre die letzte Aufgabe ohne ihn: Mit Helfern misst er seine Grundlinie, eine einzige Dreiecksseite, am Boden. Eine mühsame Kriecherei! Stück für Stück legen die Männer Metallschienen aneinander. 41 Tage brauchen sie dafür. Danach kann Delambre Méchain endlich überzeugen, nach Paris zu reisen. Nach Hause.

Der falsche Urmeter

Dort wartet eine Kommission auf ihre Ergebnisse. Die Gelehrten aus den Niederlanden, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien prüfen jeden Messwert. Keinem fällt Méchains Fehler auf! Sein Albtraum verfliegt, einfach so. Im April 1799 lässt man eine Platinstange als exakten Maßstab anfertigen: den Urmeter. Kopien werden in öffentliche Gebäude eingemauert, Tausende Urmeter hergestellt und verteilt. In der Schule lernen die Kinder das neue „metrische System“.

Delambre soll einen Bericht über die Expedition verfassen. Noch während er schreibt, stirbt Méchain auf einer Reise an dem Tropenfieber Malaria. Delambre sichtet dessen Aufzeichnungen und erkennt den Betrug: Méchain hat Beobachtungen korrigiert, Messdaten umgeschrieben, Werte vertuscht und verdreht, bis sie zusammenpassen. Aber es ist längst zu spät, den Fehler zu korrigieren. Heute weiß man, dass der Urmeter um genau 0,2 Millimeter zu kurz geraten ist. Trotzdem haben ihn fast alle Länder der Welt als Standardmaß übernommen – und mit ihm Méchains Fehler.