Hoffnung für die Hummer

Der Weg in die Freiheit führt durch die Luft. In einem eleganten Bogen stürzt der Hummer den glitzern den Wellen entgegen, taucht ab und gleitet für einige Sekunden wie ein Fisch durch das Wasser. Wenigstens fast.

Dann ist der Trip vorbei und der krustige Kneifer aus dem Blickfeld verschwunden. Vermutlich krabbelt er schon über den felsigen Boden am Meeresgrund auf der Suche nach einem geeigneten Unterschlupf für ein Leben in Einsamkeit.

Und wundert sich noch, was da gerade mit ihm geschehen ist. Die außergewöhnliche Reise durch Luft und Wasser hat das Tier einer Handvoll Menschen zu verdanken: den Wissenschaftlern der Biologischen Anstalt Helgoland. Deren Job ist es nämlich, alle Hummer zu registrieren, die in ihrer Forschungseinrichtung von Fischern abgegeben werden.

Nach eingehender Untersuchung setzen die Forscher die Tiere dann wieder aus. Neben erwachsenen Wildtieren entlassen die Biologen aber auch Hummernachwuchs in die Freiheit, den sie extra für ihre Forschungszwecke aufziehen.

Europäische Hummer bedroht

Wozu der Aufwand? Die Europäischen Hummer vor Helgoland sind in Gefahr! Viel zu wenige der Scherentiere bevölkern den Felsengrund rund um die einzige deutsche Hochseeinsel.

Gingen den Fischern in den 1930er Jahren noch 80.000 Tiere jährlich in die Fangkörbe, sind es heute nur noch einige Hundert. Die Biologen möchten herausfinden, woran das liegt (siehe Interview im Kasten).

Hummer etwa tummeln sich noch immer in Massen an der Atlantikküste Nordamerikas. Auch anderswo geht es den Hummerbeständen prächtig. Nur vor Helgoland – Fehlanzeige!

Isabel Schmalenbach lebt schon gut fünf Jahre auf der Insel. Seit 2005 arbeitet die zierliche Frau mit den jungen Hummern und versucht heraus zu finden, wie diese auf äußere Einflüsse reagieren – etwa bei welcher Wassertemperatur sie am schnellsten wachsen und welche Ernährung ihnen am besten bekommt.

Mehr als 10.000 Hummer haben die Biologen in den letzten zehn Jahren aufgezogen und ausgesetzt. Zunächst wachsen in den befruchteten Eiern die Embryos heran, in glitschigen Kügelchen, von denen ein einziges Hummerweibchen Tausende am Bauch tragen kann.

Nach gut einem Jahr schlüpfen aus den Eiern Larven. Deren Entwicklung kann man in vier großen Tonnen beobachten, die in einem kleinen, fensterlosen Raum im Keller der Biologischen Anstalt stehen. Nach ein paar Wochen wachsen den Larven Beine und Scheren. Sie sehen nun schon wie die "Großen" aus, sind aber erst wenige Millimeter lang.

Mit einem Becher fischt Isabel Schmalenbach die winzigen Tierchen aus dem Wasser, bringt sie nach oben in die Aufzuchthalle und verteilt sie auf Plastikwannen. In die Becken strömt ständig frisches, sauerstoffreiches Meerwasser hinein, altes fließt ab.

Getrennte Kannibalen

Es plätschert und rauscht. Hunderte Tiere leben hier, jedes in seinen eigenen vier Wänden. Da für sind die Wannen der Junghummer in kleine quadratische Zellen unterteilt.

"Würden die Tiere aufeinandertreffen, würden sie sich zerfleischen", erklärt Isabel Schmalenbach. "Hummer sind Kannibalen. Wenn sie sich nicht aus dem Weg gehen können, wie in freier Wildbahn, muss man sie künstlich trennen."

Die Gummistiefel der Biologin quietschen auf dem nassen Boden, als sie die Aufzuchthalle durchquert – zur Raubtierfütterung. Hummer verschiedenster Größen hocken hier in den anderen etwa 60 Wasserbecken, die auf gereiht an den Wänden und gestapelt in Metallregalen stehen.

Am Ende des Raumes wartet eine Schar Jungtiere auf Isabel Schmalenbach: schon drei Zentimeter lange Mini-Hummer. Sie haben Hunger. Die 31-Jährige serviert jedem Krabbler eine Portion Meeresasseln – winzige Krebschen, die aussehen wie schwimmen der Fliegendreck.

Knapp ein Jahr sind die Hummer alt, noch Kleinkinder – selbst für ihre Art. Denn Europäische Hummer werden rund 60 Jahre alt und dabei bis zu 60 Zentimeter lang und sechs Kilogramm schwer; Hummer wachsen ihr Leben lang.

Ab in die Nordsee!

"Erst wenn die Tiere an die vier Zentimeter messen, setzen wir sie im Meer aus", erklärt Isabel Schmalenbach. Vor der Freilassung markiert sie jedes Tier. Zuerst knipst sie eine Kerbe in das Schwanzende. Die ist für die Fischer: Daran sehen sie, dass es sich um einen Hummer aus der Forschungsanstalt handelt.

Es folgt eine piksige Prozedur. Mit Hilfe von Spritzen setzt Isabel Schmalenbach drei Tröpfchen verschiedener Farbstoffe unter die Haut an der Bauchseite des Hummers, eine Art Tätowierung.

Die Anordnung der Farben, Alter und Gewicht des Zöglings notiert die Forscherin in einer Liste. Wird ein markiertes Tier später von einem Fischer wieder eingefangen, muss er es bei den Forschern abgeben.

"Mit der Markierung geben wir den Hummern sozusagen eine Lebensversicherung", erklärt Isabel Schmalenbach.

Um für die jungen Krabbler einen geeigneten Platz im Meer zu finden, geht sie auf Tauchgang und sucht im Felsboden nach Rückzugsräumen für die Tiere. Nicht zu tief, denn während sie zu Boden sinken, sind die Winzlinge zum Beispiel für Raubfische ein gefundenes Fressen. Schwimmen können sie schließlich nicht.

Interview

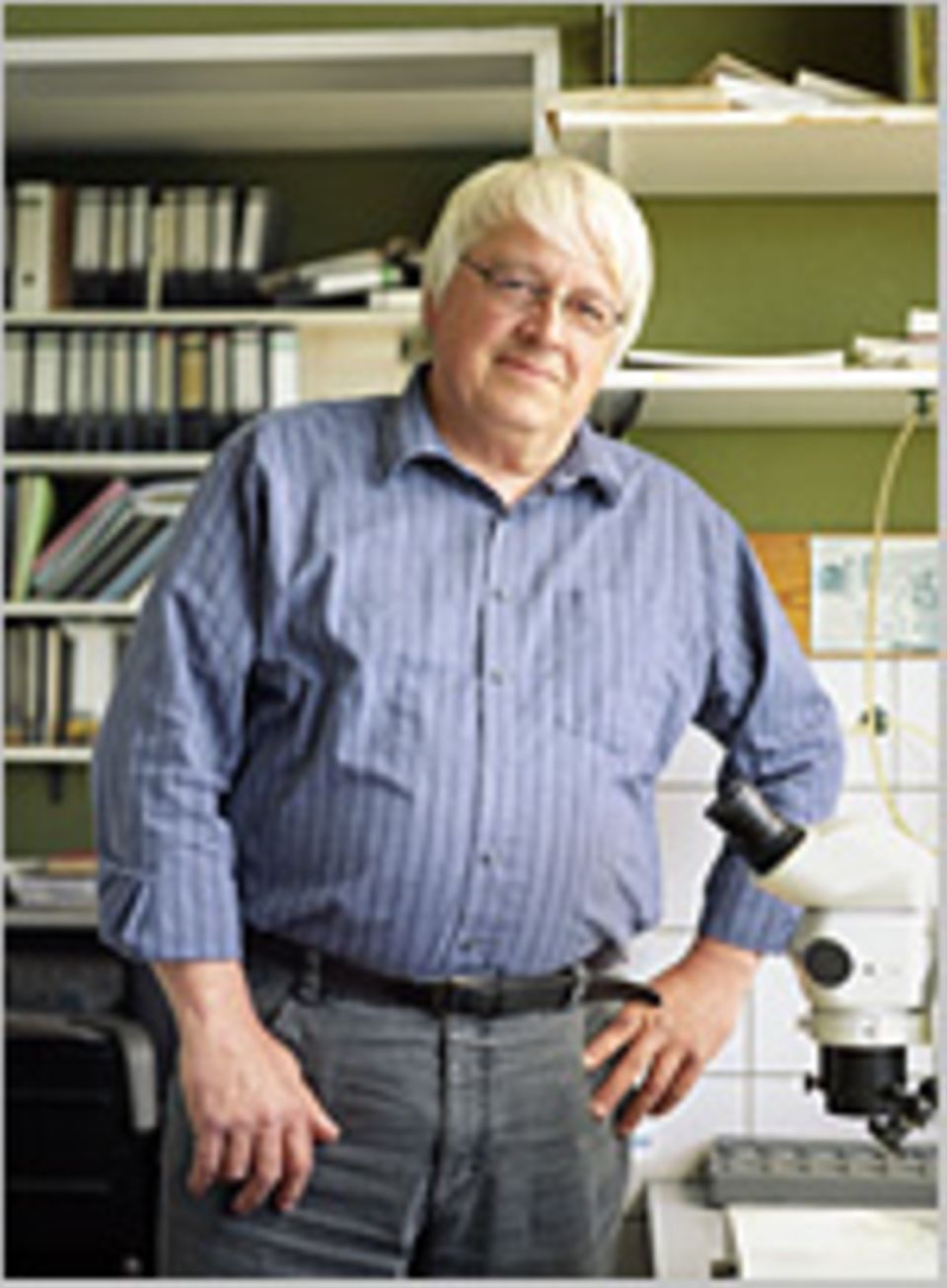

Heinz-Dieter Franke ist leitender Wissenschaftler an der Biologischen Anstalt Helgoland. Dort erforscht er vor allem den felsigen Lebensraum vor der Insel.

GEOlino: Warum gibt es vor Helgoland nur noch so wenige Hummer?

Heinz-Dieter Franke: Ganz genau wissen wir das nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Insel noch lange zu Übungszwecken bombardiert. Dabei ging viel von dem Lebensraum verloren, und Giftstoffe wurden freigesetzt.

Und davon sind die Tiere heute, 60 Jahre später, immer noch betroffen?

Ja, das ist eine Möglichkeit: Dass die Umweltbedingungen so ungünstig geworden sind, dass sie den Tieren schaden. Das müssen aber nicht nur die Kriegsfolgen sein. Auch die Klimaerwärmung kann zum Beispiel eine Rolle spielen.

Und die zweite Möglichkeit?

Vielleicht ist die Anzahl der Tiere schon damals so sehr gesunken, dass der Bestand gar nicht mehr wachsen kann!

Das müssen Sie erklären.

Hummer sind Einzelgänger. Gibt es zu wenige, laufen sich logischer weise Männchen und Weibchen viel seltener über den Weg – und können sich daher auch seltener paaren.

Welche der beiden Möglichkeiten halten Sie für wahrscheinlicher?

Die Forschung mit unseren Junghummern deutet darauf hin, dass die Umweltbedingungen eigentlich ganz passabel sind. Das hieße: Hier leben schlicht nicht genug Tiere.

Könnte man das ändern?

Im Prinzip schon. Man müsste einfach ausreichend Hummer aufziehen und aussetzen, etwa 250 000 Tiere.

Was hält sie davon ab?

Fehlendes Geld! Schließlich müsste jeder Hummer einzeln aufgezogen werden. Über eine Million Euro würde das kosten. Die haben wir nicht.

Und wie stehen die Überlebenschancen, wenn niemand hilft?

Sie werden nicht sofort aussterben. Aber die Gefahr, dass etwa eine Krankheit die letzten Helgoländer Hummer ausrottet, droht jederzeit.