Es hat sich viel verändert seit dem 27. August 1820, einem Sonntag, als mit Josef Naus und zwei Gefährten die ersten Menschen den Gipfel der Zugspitze erreichten, mit 2962 Metern Deutschlands höchster Berg.

Zwei Tage brauchten sie für den mühseligen Aufstieg. Seither bezwingen Techniker und Ingenieure den Berg, immer wieder. Bis heute hängten sie mehrere Seilbahnen an ihm auf, bauten Forschungsstationen und Großrestaurants wie metallene Schwalbennester an den Fels. Und mittendrin klemmt das Münchner Haus - diese Berghütte, die mit ihren Holzschindeln wie ein vergessenes Überbleibsel aus gemütlicheren Zeiten wirkt. Dabei fing mit ihr das ganze Treiben an.

Das Münchner Haus wurde ab 1894 errichtet; 1897 war es fertig. In der Chronik ist die Bauzeit genau beschrieben: Jeder Sack Zement, jeder Balken, jeder Nagel musste von Menschen und Maultieren heraufgeschleppt werden. Zu lesen ist in der Chronik aber auch von einem Streit, einem Protest gegen die Hütte: Ein Wirtshaus habe auf dem Gipfel nichts zu suchen!

Überhaupt kämpften viele Menschen dafür, dass die Berge bleiben sollten, wie sie waren, also wild und nur für wenige begehbar. Ohne befestigte Wege, Restaurants und Seilbahnen. Es ist ein Streit, der bis heute andauert.

Tourismus vs. Naturschutz: Ein Streit - bis heute

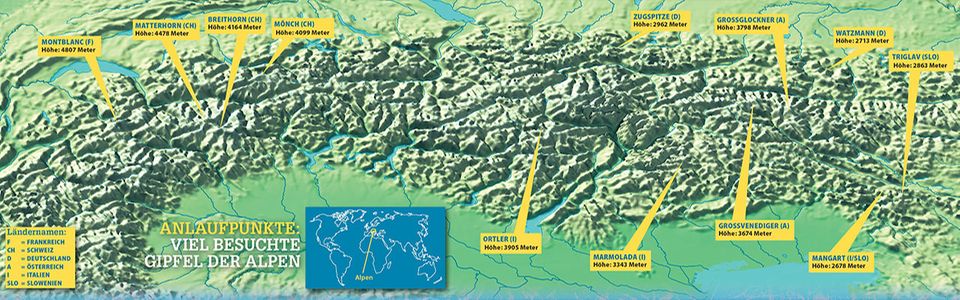

Und zwar nicht nur an der Zugspitze, sondern in vielen Regionen der Alpen. Denn dieser riesige Gebirgsbogen, der sich vom Mittelmeer bis vor die Tore Wiens spannt, ist zu einem Magneten für Touristen geworden. Jährlich reisen geschätzte 120 Millionen Menschen hier her - mehr, als in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen leben.

Massenweise kommen sie vor allem seit den 1950er Jahren. Im Münchner Haus gibt es Bilder aus dieser Zeit. Anselm Barth, Toni Zwingers Großvater, ist darauf zu sehen, lächelnd inmitten Dutzen der Touristen. Stolz, ihnen seine Berge zeigen zu können. "Aber wahrscheinlich freute er sich auch übers gute Geschäft", sagt Enkel Toni Zwinger und grinst dabei verschmitzt.

Tatsächlich brachten die vielen Leute Geld in die karge Region, in der die Bergbauern mit ihren kleinen Flecken Land und einer Handvoll Vieh oft kaum überleben konnten. Immer mehr bauten darum ihre Höfe zu Pensionen um. Autobahnen wurden durch die Alpen gewalzt, Hänge planiert, ganze Wälder abgeholzt, um darauf breite Skipisten zu schaffen.

Und immer neue Seilbahnen sollten die Bergwanderungen erleichtern - auch an und auf der Zugspitze. Wieder wurde der Berg abgehobelt, angebohrt, ausgeschachtet, ehe 1963 eine Bahn erstmals Menschen auch direkt vom Tal bis auf den Gipfel gondelte. Die Rechnung ging auf: Es kamen noch mehr Touristen!

Der Permafrost schmilzt

Lange Zeit hat man darum die Augen davor verschlossen, dass all dies auch Nachteile für die Natur bringt, etwa in den großen Wintersport-Orten: Wenn im Sommer der Schnee von den Pisten geschmolzen ist, bleibt dort eine zerfurchte Mondlandschaft zurück, in der kaum noch etwas wächst. Pflanzen und Tiere verschwinden aus diesen Regionen.

Außerdem haben Forscher festgestellt, dass die Alpen bröckeln! Das liegt wohl vor allem daran, dass die Klimaerwärmung das Eis schmelzen lässt, das in den Bergen steckt und sie auch im Inneren zusammenhält. Dieser sogenannte Permafrost wirkt nämlich wie ein Klebstoff.

Aber möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass Gipfel wie die Zugspitze an manchen Stellen angebohrt und löchrig sind wie Käse. Hüttenwirt Toni Zwinger wird sehr nachdenklich, wenn er auf das Thema Tourismus zu sprechen kommt. Er sagt: "Natürlich leben wir davon, dass viele Menschen hierherkommen, essen, trinken. Aber wir leben auch davon, dass der Berg so schön ist und es bleibt."

Von der Aussichtsplattform nahe dem Zugspitzgipfel, der "Alpspix", kann man weit, aber vor allem tief gucken: Fast 1000 Meter gähnt unter der Plattform der Abgrund. Toni Zwinger schüttelt den Kopf, versteht nicht, warum es diese Plattform braucht: "Die Berge an sich sind doch aufregend genug!"