Ein Kinobesuch mit Folgen

Wenn sie den Fuß über die Dachrinne strecken, sind sie schon da! Thomas, neun Jahre, blickt Bernd mit großen Augen an.

Flach liegen die Freunde am 10. April 1962 auf dem Dach eines Hauses an der Bernauer Straße, Ecke Swinemünder. Sie haben sich hineingeschlichen in dieses Gebäude, das ein ganz besonderes ist: Seine Mauern stehen in Ostberlin, die Straße davor liegt im Westen! Und genau von dort hören sie plötzlich Schreie: "Runter, runter!" Feuerwehrmänner breiten vor dem Haus ein Sprungtuch aus. Thomas steht sofort auf - und springt, 20 Meter hinab! Bernd zögert. Da poltern Ostberliner Grenzpolizisten aufs Dach, packen den Jungen und verpassen ihm eine schallende Ohrfeige.

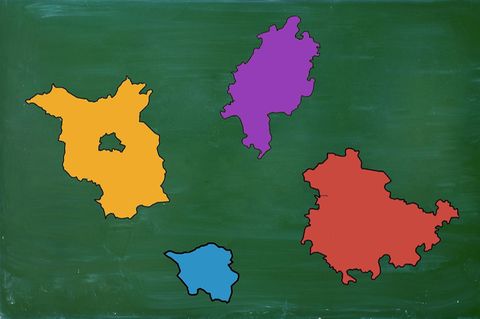

"Wir wollten doch nur zu unseren Omas in Westberlin und dort ins Kino", erzählt Bernd Schottka Jahrzehnte später. Doch aus dem Spiel wird an jenem April-Nachmittag bitterer Ernst. Denn Berlin ist in einen Ost- und einen Westteil zerschnitten; seit einem knappen Dreivierteljahr sogar durch eine hohe Mauer. Zudem teilt eine Grenze ganz Deutschland in zwei eigenständige Staaten: die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten. Komplett unterschiedliche politische und wirtschaftliche Systeme prallen da aufeinander! Und darunter leiden vor allem die Menschen. Auch die Jungen werden für ihren Lausbubenstreich deftig bestraft: Thomas kommt eine Zeitlang in ein Heim im Westen, Bernd in eine Anstalt für Republikflüchtlinge. Selbst als beide wieder in Ostberlin bei den Eltern sind, dürfen sie sich nicht treffen - später können sie es nicht mehr: Thomas stirbt 1963 bei einem Unfall.

Das Jahr, das Bernd und Thomas für immer trennt, ist auch das Jahr, in dem sich die BRD und die DDR mehr und mehr voneinander abschotten: Aus Angst davor, Menschen könnten trotz der Mauer in den Westen fliehen, lassen die Machthaber der DDR die Sperranlagen in Berlin ausbauen und riegeln auch die Grenzen im ganzen Land stärker ab. Den Bürgern erklären sie, man mache das bloß, um sie vor Spionen und Menschenhändlern aus dem Westen zu schützen. Entsprechend wird die Mauer offiziell "Schutzwall" genannt.

Jugend in der DDR

Der Ostberliner Hartmut Richter erlebt all dies als Jugendlicher – und ist schon bald verdutzt. "Warum", fragt er sich, "muss man Menschen in ein Land einsperren, in dem alles besser ist?"

Das nämlich wird in der DDR immer und überall verkündet, auf Plakaten, in Zeitungen und in den Reden der Politiker. Aber Hartmut Richter verdrängt die Zweifel; denn eigentlich lebt er ja gern in seinem Land. Er wird Mitglied der Pionierorganisation und der Freien Deutschen Jugend, fährt ins Zeltlager, geht ins Kino. Aber er muss auch üben, im Gleichschritt zu marschieren. "Seid ihr bereit?", ruft dann der Gruppenleiter. "Immer bereit!", brüllen die Pioniere. Bereit - für was eigentlich? "Die DDR zu lieben und gegen die Bösen aus dem Westen zu verteidigen", sagt Hartmut Richter heute, gut 40 Jahre später. "Das impfte man uns Kindern ein." Zwar ist die Mitgliedschaft in den Jugendorganisationen freiwillig. Bloß: Wer nicht mitmacht, wird schnell von Lehrern gegängelt, ausgegrenzt und darf später nicht studieren.

Mangelware: Freiheit

Persönliche Freiheiten wie im Westen gibt es im Osten nur begrenzt. Am besten sollen die Menschen nicht einmal überlegen, eigene Wege zu gehen. Der Staat lässt seine Bürger darum ständig überwachen: Polizisten untersuchen jedes Paket, das Westverwandte in die DDR schicken. Ist eine Zeitschrift oder ein Buch darin, das den Machthabern missfällt, kommt die Sendung gewiss nicht an. Die Menschen sollen schließlich "Neues Deutschland" lesen, die Zeitung der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die in der DDR das Sagen hat.

Wer solche Missstände anprangert, ist sogleich im Visier des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz: Stasi. Dessen bis zu 90 000 offizielle Mitarbeiter spionieren auch "feindlich gesinnte Elemente" aus – Menschen, die zu offen ihre Meinung äußern. Spitzel verstecken "Wanzen", winzige Mikrofone, in den Wohnungen, um Gespräche mitzuverfolgen. Sie stiften sogar Verwandte an zu petzen. "Dieses Misstrauen, das die Stasi verbreitete, machte mich fertig, sagt Hartmut Richter. "Plötzlich war ich mir unsicher, ob der nette Nachbar nicht auch der Stasi zugearbeitet hat."

Deshalb schweigt der junge Mann damals. Aber: Er trägt eine "West-Frisur", lange Haare wie die Beatles, seine Lieblingsmusiker. Schon das ist Grund genug für die Stasi, ihn auf dem Schulweg in ein Auto zu zerren. Die Spitzel schneiden ihm die Strähnen ab und drohen, nächstes Mal gebe es richtig Ärger.

Verbotene Gedanken

Seine Geschichte lehrt, dass es am besten ist, nicht aufzufallen. Viele Menschen in der DDR tun darum das, was wohl die meisten in solch einer Situation tun: Verbotene Gedanken tragen sie allenfalls im Kopf mit sich herum - und passen sich den Umständen an. Dann nämlich lässt es sich gut leben in der DDR. Jeder bekommt einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Bernd Schottka, der Junge vom Dach, wird Koch und "kriegt anständiges Geld" dafür. Davon kann er sich eine Wohnung, ein Auto und Urlaubsreisen in die "sozialistischen Bruderländer" leisten. "Auch der Zusammenhalt war toll", erzählt er. "Wenn etwas fehlte, half man sich."

Und irgendetwas fehlt immer! Kaffee ist knapp, von Zeit zu Zeit auch Zucker, Südfrüchte sowieso. Mancher DDR-Bürger läuft daher stundenlang den raren Waren hinterher, stellt sich an jede Menschenschlange und fragt erst dann, was es gibt. Nur an der Staatsspitze ist von dieser Mangelwirtschaft nichts zu spüren: Die Politiker lassen sich weiter Südfrüchte servieren!

"Ich hatte dieses verlogene Spiel satt", sagt Hartmut Richter. Darum schwimmt er eines Nachts unentdeckt durch den Teltowkanal nach Westberlin. Von dort aus hilft er ab 1972 Freunden und Verwandten, aus der DDR zu fliehen. Im Kofferraum seines Wagens schmuggelt er sie über die Grenze: insgesamt 33 Menschen!