Ein besonderes Orchester

Als sie nach der Probe im Café sitzen und ein bisschen über Musikmachen, die Schwierigkeiten im Leben und die Geschichte des "Menschensinfonieorchesters" reden, sagt Erwin zu Alessandro: "Du hass dir da wat ausgesucht - da weißte gar nich, worauf de dich eingelassen hass." Alessandro Palmitessa ist Saxophonist aus Italien und Leiter dieses Orchesters, Erwin der Gitarrist.

Ein besonderes Orchester

Es gibt viele unterschiedliche Sinfonieorchester in Deutschland: kleine und große mit über 150 Musikern, Profi- und Laien-, Jugend- und Studenten-, Frauen-, Senioren- und Ärzte-Sinfonieorchester. Aber das "Menschensinfonie-orchester" ist das sonderbarste von allen. Das beginnt schon bei der Größe des Ensembles. Es zählt zurzeit 14 Mitglieder, und das auch nur dann, wenn alle zur Probe kommen und einigermaßen nüchtern sind.

In jeder Hinsicht ungewöhnlich

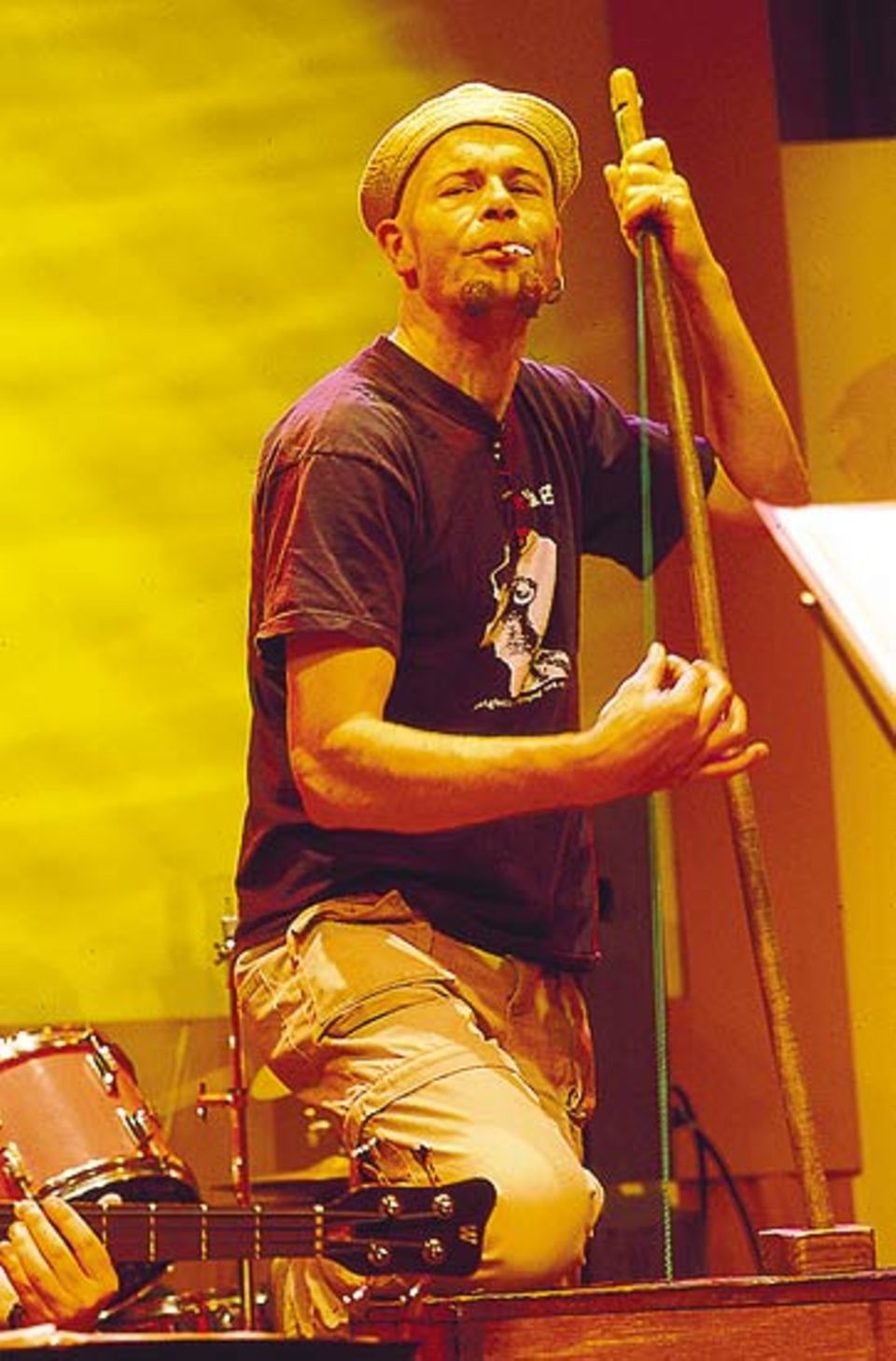

Ungewöhnlich sind auch die Instrumente: eine Geige, zwei Saxophone, ein E-Bass, diverses Schlagzeug, eine Gitarre vom Müll, eine zerbeulte Barockposaune und ein Zupf-Bass, der aus einer alten Teekiste, einem Besenstiel und einer Wäscheleine zusammengebastelt worden ist.

Am ungewöhnlichsten aber sind die Musiker. "Sinfonie" heißt "Zusammen-Klang". Das Menschensinfonieorchester ist das erste und bisher einzige Ensemble in Deutschland, in dem "ganz normale" Musiker mit solchen zusammenspielen, die aus verschiedenen Gründen nicht in "normalen" Verhältnissen leben - weil sie keine Arbeit haben, auf der Straße leben, drogen- oder alkoholabhängig sind. Oder alles zusammen.

Wie alles begann

Die Geschichte des Orchesters beginnt im Herbst 1997, als der junge Diplom-Jazzmusiker Alessandro Palmitessa nach Köln kam. Er fragte im Pfarrbüro der Lutherkirche in der Kölner Südstadt an, ob er gelegentlich in der Kirche Saxophon üben könne. Bald schon spielt er dort als Kirchenmusiker bei Predigten, Hochzeiten, Beerdigungen und auf Weihnachts- und sonstigen Feiern beim örtlichen Obdachlosentreff. Und wenig später spielt er nicht nur vor den Obdachlosen, sondern auch mit ihnen. Eines Tages trägt er dem Kantor eine ungewöhnliche Idee vor: ein Orchester.

Sind die Gegensätze vereinbar?

Vor allem die Sozialarbeiter, die Erfahrungen mit Obdachlosen haben, sind skeptisch. Sie halten das Projekt für verrückt. In einem Orchester spielen - das bedeutet Harmonie, Zuhören können, Disziplin, feste Regeln und langfristige Gemeinschaft. Also so ziemlich das Gegenteil davon, was Obdachlosigkeit ausmacht. Menschen, die auf der Straße leben, haben keine festen Bindungen mehr, sondern bestenfalls Kumpels auf Zeit. Sie kennen keine Regelmäßigkeit außer dem Gang zum Getränkekiosk und haben häufig keine Perspektive.

Schwierige Probenarbeit

Ende 2000 proben die Musiker in einem Hinterzimmer voller Getränkekisten, Möbelstapel und ausrangierten Computern. Es riecht nach Alkohol, Zigarettenqualm und Schweiß. Und alle sind gereizt: "Ich soll A-Dur spielen statt B-Dur? Ich glaub, ich spinne, ich spiel, worauf ich Bock hab, un fertich!" Manchmal sind zwei kurz davor, mit den Fäusten aufeinander loszugehen. Manchmal rennt einer raus und kommt erst bei der nächsten Probe wieder, oder gar nicht. Aber es geschieht auch, dass einer am Ende doch A-Dur spielt.

Ein NaturtalentDas liegt an Alessandro, der es immer wieder schafft, den zusammen gewürfelten Haufen in ein Ensemble zu verwandeln. Dabei hat er eigentlich keine Ahnung von dem, was er da macht. Er hat keine Ausbildung in Sozialarbeit oder im Umgang mit Suchtkranken und Obdachlosen. Er redet nicht viel, hat keine großen Erwartungen und will niemanden zu einem besseren Menschen machen. Er will mit ihnen Musik machen und sagt einfach nur: "Wenn du betrunken bist, wir können nicht spielen." Er braucht niemandem vorzuschreiben, was er tun muss - er schafft es auf seine sanfte Art und mit viel Geduld.

Temperamente und Schicksale

Wenn man alle zusammenzählt, die jemals mitgewirkt haben, kommen viele Musiker zusammen. Einige verschwinden schnell wieder, weil sie nicht zuhören können und es nicht ertragen, dass jemand anders den Takt angibt. Andere sind so begeistert von ihrer eigenen Leistung, dass sie Honorare verlangen. Und dann sind da noch diejenigen, die das Orchester selber vor die Tür setzt: weil sie während der Probe einschlafen, nur dreieinhalb Akkorde beherrschen, in den Pausen zu dealen versuchen, oder mit ihren Marotten alle zum Wahnsinn treiben.

Drogenszene, Knast, Orchester

Es gibt nur einen, der gelegentlich davon erzählt, was Musik in einem Leben bewirken kann, in dem sonst ziemlich alles schief gelaufen ist: Jürgen Baack, der Sänger. Mit acht die Diagnose "hyperaktiv", dann von den Eltern ins Heim für schwer Erziehbare geschickt. Später so durchgeboxt, mehr oder weniger wörtlich. Weggelaufen, beim Klauen erwischt, wieder ins Heim, wieder raus, in die Drogenszene, in den Knast, Therapie versucht, wieder raus, wieder Drogen, "und irgendwann hat man dann zehn Jahre Knast abgemacht und fragt sich, wofür war dat eigentlich".

Wie ein Lied entsteht

In einer dieser chaotischen Proben hat Jürgen Baack zum ersten Mal spontan ein eigenes Lied gesungen. Dass es noch existiert, ist reiner Zufall, weil jemand einen Kassettenrecorder eingeschaltet hatte. Denn Jürgen hat das, was spontan aus ihm herausfließt, meist schon nach wenigen Minuten vergessen. Das liegt, so vermutet er, an den Drogen, die im Laufe der Jahre sein Kurzzeitgedächtnis stark geschädigt haben.

Texten: ja - schreiben: nein

Schreiben kann er als Schulabbrecher auch nicht gut. Seit die anderen im Orchester das wissen, schaltet immer jemand den Recorder ein, sobald Jürgen ein neues Lied zu singen beginnt. Der Text wird dann aufgeschrieben, und damit ihn sein Gedächtnis nicht im entscheidenden Moment im Stich lässt, steht in Konzerten immer ein Notenständer vor ihm.

Der Probenalltag wird professioneller

Das Aufnehmen und Aufschreiben besorgt meistens eines der nicht obdachlosen Orchestermitglieder. Die Menschensinfoniker haben von Anfang an immer wieder Musiker angezogen, die, zumindest auf den ersten Blick, ganz "normal" sind. Sicher haben auch sie dazu beigetragen, dass der Probenalltag immer entspannter und professioneller geworden ist.

Was Musik bewirken kann Es ist schon erstaunlich, was Musik in den Köpfen von Menschen bewirken kann. Neulich erst hat Erwin einen Fernsehbericht gesehen über Musikerziehung in der Schule, "un Tatsache iss, wenn die Kinder ordentlich Musik machen, dattie in allen Fächern immer besser werden". Aus seiner Sicht sind die Kollegen aus dem Orchester auch "total diszipliniert geworden".

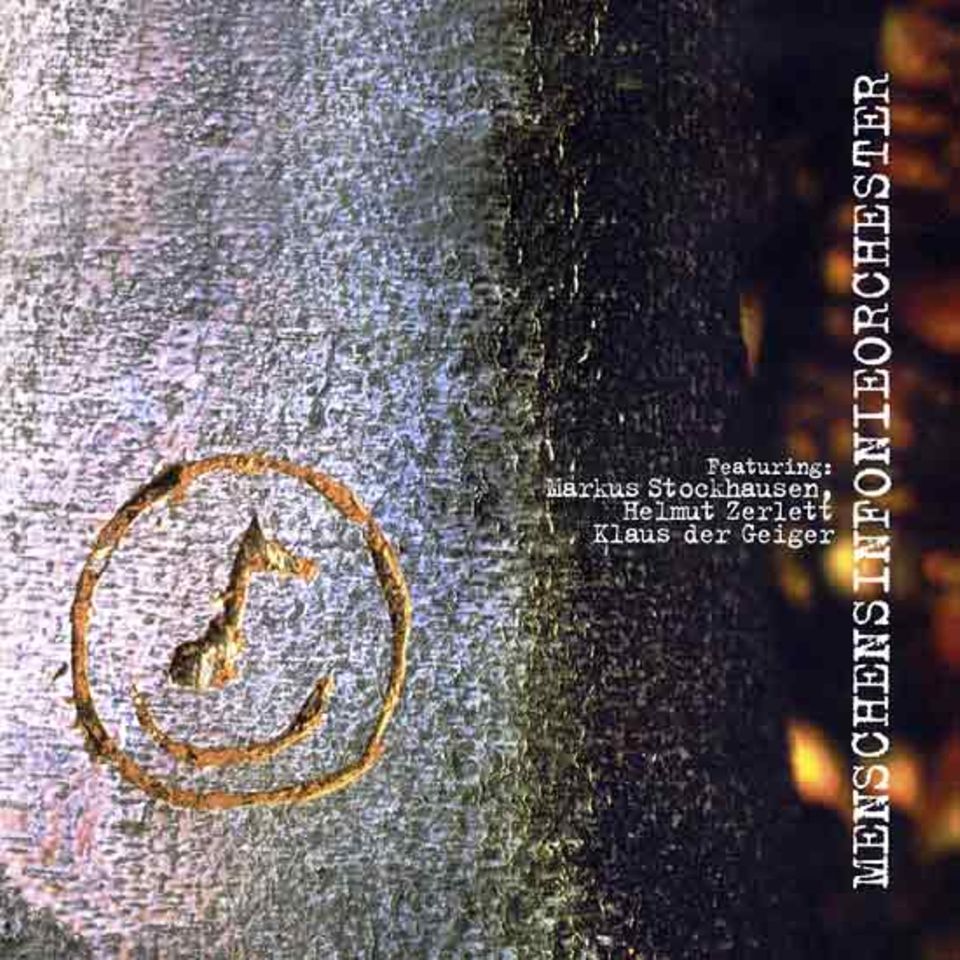

Infos zur CD

Die im Dezember 2002 eingespielte CD ist bei verschiedenene Einzelhändlern in der Kölner Südstadt erhältlich. Ihr könnt sie auch unter der Telefonnummer (0221) 3762990 bestellen. Die CD kostet 12 Euro.

Weitere Informationen zum Orchester geben Alessandro Palmitessa

Tel.: (0221) 9322955

Mobil: 0170 6580247

E-Mail: palmi_ale@hotmail.com

Und Pfarrer Hans Mörtter

Tel.: (0221) 384463 oder 3762990.