Die hohe Kunst, Musik zu speichern

Könnte Giambattista della Porta heute die Jogger an der Hamburger Außenalster sehen, er würde grün werden vor Neid. Kleine Lautsprecher in den Ohren, einen schokoriegelgroßen MP3-Player ans Armband geklemmt, so laufen sie um den See und lauschen dem Sprechgesang der "Fantastischen Vier" oder dem neuen Harry-Potter-Hörbuch.

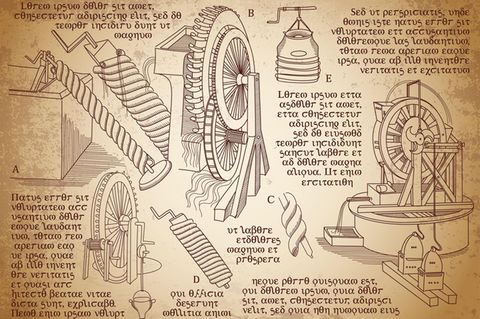

Töne aufnehmen und abspielen, sooft man will, davon hatte della Porta ein Leben lang geträumt. Im Jahr 1589 beschrieb der italienische Naturwissenschaftler, wie er Wörter in Bleiröhren einfangen wolle: Er würde in das Rohr sprechen, es sofort mit einem Deckel verschließen und hoffen, dass die Sätze wieder herauskommen, wenn er den Verschluss abzöge. Alles, was della Porta jedoch vernahm, war vermutlich das Gelächter seiner Mitmenschen. Kein Pieps kann aus dem Zylinder gedrungen sein - und es sollte noch fast 300 Jahre dauern, bis es zum ersten Mal gelang, Gesprochenes im Originalton festzuhalten.

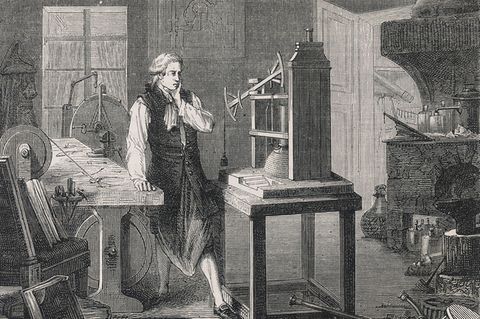

Die entscheidende Idee wurde 1877 in einem Labor in New Jersey, USA, geboren. Hier saß der Erfinder Thomas Alva Edison über einem Blatt Papier und zeichnete den Entwurf einer "sprechenden Maschine". Edison wusste: Töne sausen als Schallwellen durch die Luft und versetzen nicht nur das Trommelfell in unseren Ohren in Schwingung, sondern auch dünne Häutchen, wie etwa Pergamentpapier. Befestigt man auf diesem schwingenden Papierchen eine Nadel und zieht deren zitternde Spitze über eine Wachsplatte, ritzt sie die Schwingungen als Berg- und Talbahn in das Wachs. Edison rätselte: Ließe sich das nicht auch umkehren? Das heißt, die so entstandene Rille wieder zurück in Töne verwandeln?

Zwei Trichter mit Papierhaut und Stahlnadel

Am Ende seiner Überlegungen stand: der Phonograph! Die Maschine besaß zwei Trichter mit Papierhaut und Stahlnadel sowie eine drehbare Metallrolle. Um diese Walze wickelte Edison ein Blatt Zinnfolie. Während er nun mit einer Kurbel die Walze drehte, sang er lauthals ein englisches Kinderlied in den ersten Sprechtrichter. "Mary had a little lamb ..." (Maria hatte ein kleines Lamm ...) Die Papierhaut zitterte, die Nadel ritzte und hinterließ eine Rille in der weichen Zinnfolie - mal tiefer, mal flacher, je nach Lautstärke und Höhe des Gesangs.

In diese Rille setzte Edison nun die zweite Nadel, die mit dem anderen Trichter verbunden war. Er kurbelte wieder, die Nadel rutschte die vorgezeichnete Bergund Talbahn entlang, das Papier begann zu vibrieren, und aus dem Trichter tönte knirschend Edisons "Mary ..." Eine Sensation! Zeitungen druckten die Nachricht ganz groß, Tausende Neugierige belagerten Edisons Labor. Der verbesserte das Gerät in den Folgejahren immer weiter. Ein Problem aber blieb: Die Linien auf der Walze ließen sich nur schwer kopieren. Für den Verkauf musste jeder Zylinder einzeln besungen, also jedes Mal eine neue Aufnahme gemacht werden. Wie sollte "gefangene Musik" da zum Kassenschlager werden?

Die Musik zieht aus dem Konzertsaal in die Wohnzimmer und Salons ein

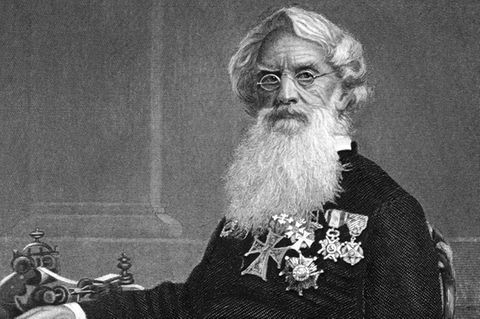

Mit einer neuen Idee: Am 16. Mai 1888 enthüllte der Deutschamerikaner Emil Berliner in Philadelphia sein Grammophon: ein Gerät, in dem sich keine Walze, sondern eine runde Metallscheibe drehte. In ihre Oberfläche war ebenfalls eine Tonrille geritzt. Diese Scheibe lieferte nicht nur eine bessere Tonqualität. Mit einer Plattenpresse ließen sich zudem zahllose Abdrucke von der Originalaufnahme anfertigen. Berliner stellte diese Kopien seit 1895 mit einer Mixtur aus Gesteinsmehl, Ruß, Kuhhaaren und Schellack her, einem klebrigen Saft der Lackschildläuse. Die ersten Schallplatten werden deshalb "Schellackplatten" genannt.

Mit dem Grammophon zog die Musik aus dem Konzertsaal in die Wohnzimmer und Salons - wenn auch zunächst nur für knapp vier Minuten am Stück. Danach musste die Platte umgedreht werden. Eine leidige Unterbrechung! Abhilfe versprachen zwei Neuheiten: der Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC) als Plattenmaterial und ein neues Verfahren, das kleinere, enger beieinander liegende Rillen ermöglichte. Dadurch verlängerte sich die Spielzeit ab 1949 auf bis zu 25 Minuten pro Seite.

Eines aber können Schallplattenspieler bis heute nicht: Töne aufnehmen! Dafür mussten sich Musikfans damals ein Zusatzgerät kaufen. Entweder ein Tonbandgerät, das es seit 1935 gab. Oder später einen Kassettenrekorder. Am besten mit Doppeldeck, sodass sich Fans der "Drei Fragezeichen" die Abenteuer der Hobby-Detektive von ihren Freunden überspielen und dann mit dem "Walkman" anhören konnten.

Dieses handliche Kassetten-Abspielgerät stellte ab 1979 den Markt auf den Kopf. Im Bus, beim Sport, im Park: Musikhören ging nun überall und wurde zum Milliardengeschäft. Mehr als 200 Millionen Menschen kauften die Songbox für die Hosentasche. Die Erfinder der Elektronikkonzerne tüftelten derweil an neuen Ideen. Eine war rund, schillerte silbern und speicherte Töne als digitalen Zahlencode - die Compact Disc, kurz CD genannt. Die Plastikscheibe versprach 74 Minuten lang glasklaren Klang ohne Knistern und Knacken und verdrängte die Schallplatte im Eiltempo aus den Verkaufsregalen.

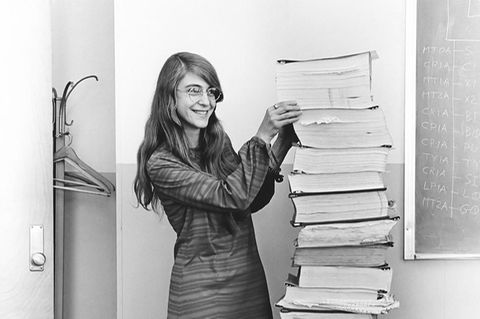

Große Musikdateien schrumpfen

Heute, 26 Jahre später, muss die CD selbst das Aus befürchten. Ihre Nachfolgerin besitzt nämlich drei unübertroffene Stärken: Sie raubt keinen Platz im Wohnzimmerregal, kann per E-Mail in Windeseile an die besten Freunde verschickt werden und passt tausendfach auf einen "iPod". Ihr Name: MP3-Datei. Hinter dem Format-Kürzel "MP3" verbirgt sich ein Rechenverfahren, das große Musikdateien schrumpft, ohne die Tonqualität spürbar zu senken. Kreischt zum Beispiel in einem Lied eine E-Gitarre laut auf, speichert die MP3-Datei nur diesen Gitarrenton. Alle leisen Töne, die wir sowieso nicht gehört hätten, fallen weg. Auf eine CD passen so statt der üblichen 18 Songs plötzlich mehr als 100 MP3-Lieder. Jedes einzelne Stück kann sich der Musikfan sooft anhören, wie er will. Tonjäger della Porta hätte das nach seinem gescheiterten Röhrenexperiment bestimmt nicht für möglich gehalten.