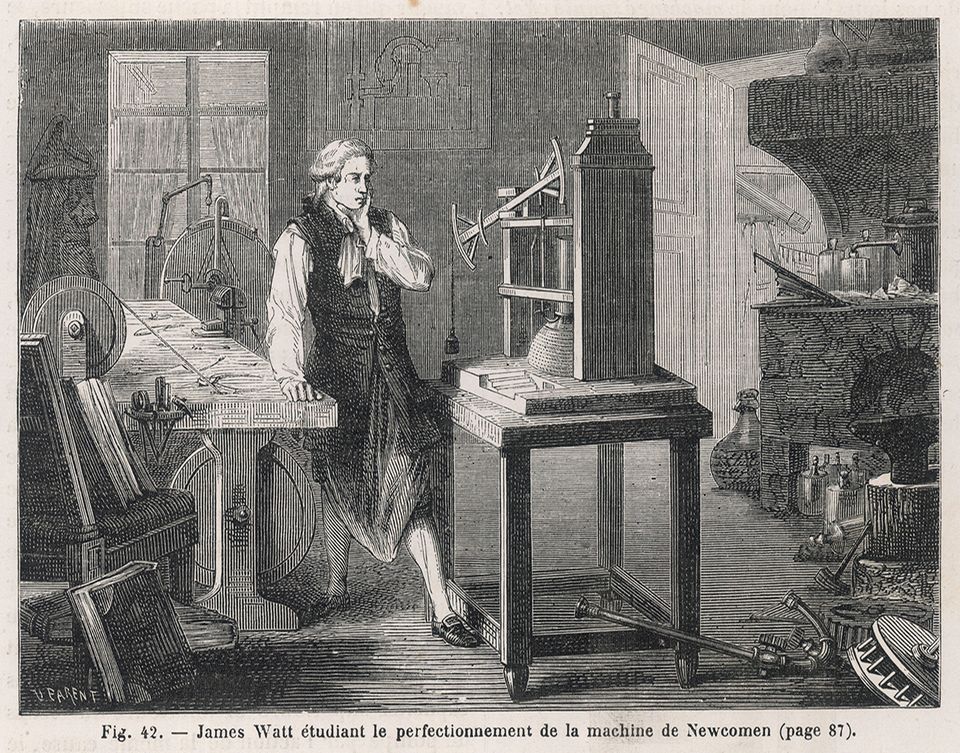

Es pufft ein paar Mal – dann Stille. Mit einer Mischung aus Verzweiflung und Wut starrt James Watt auf das Modell der Maschine vor sich. Das filigrane Gebilde aus Holz und Bronze, gut einen Meter hoch, funktioniert wieder einmal nicht. Es ist das Unterrichtsmodell einer „atmosphärischen Feuermaschine“, an der Watt die Wirkungsweise des Dampfantriebs studieren will. Überall in Großbritannien arbeiten solche Atmosphärenmaschinen in Erzbergwerken und Kohlezechen, um eindringendes Grubenwasser abzupumpen.

Der Universitätsmechaniker, ein schmal gebauter Mann mit hängenden Schultern, ärgert sich an diesem Wintertag des Jahres 1764 über die technische Unvollkommenheit des Apparates: Das Modell läuft immer nur ein paar Kolben stöße nach dem Anheizen, verbraucht dabei eine erstaunliche Menge Kohle – und bleibt dann stehen.

Watt hat Kopfschmerzen. Wie immer, wenn ihn etwas irritiert. Und wenig irritiert den Mechaniker so sehr wie mangelhafte Technik. Höchstens noch die Menschen, deren Eitelkeit und Geldgier, die Art, wie sie ihren Vorteil suchen und unvollkommene Lösungen akzeptieren. Er macht sich einen Tee.

In seiner Werkstatt im Keller der Universität Glasgow hat er Ruhe vor den Menschen. Nicht, dass sie ihn allein ließen – fast täglich kommen Besucher. Aber sie behelligen ihn nicht mit Alltagsquerelen. Es sind Professoren, die über Thermophysik grübeln, Studenten, die vor einem philologischen Problem stehen. Wer vor einem Rätsel steht, kommt zu Watt, erhält Tee und zu gegebener Zeit eine Lösung – oder den Hinweis, die Frage sei im Grunde unbedeutend. Watts Kopf, so ein Freund, verwandele buchstäblich alles in Wissenschaft, in systematisches Studium.

Dennoch, diese Anstellung ist eine Notlösung: Der 28-jährige Feinmechaniker hat keine Lehrund Gesellenzeit hinter sich, deshalb bleiben ihm die Zünfte verschlossen. Und da er nicht studiert hat, sind die Lehrstühle jenen vorbehalten, deren Fragen er beantwortet. Er muss sich glücklich schätzen, dass er sein Gewerbe in der Hochschule betreiben kann.

Hier fertigt Watt mathematische Geräte, vom Lineal bis zu komplizierten Navigationsinstrumenten. Zudem stellt er Brillen her, Geigen, Flöten, repariert Dudelsäcke. Ohne Noten lesen zu können, nimmt er den Auftrag an, eine Orgel zu bauen, liest sich ein und bringt ein Meisterwerk zustande.

Nebenher beschäftigt er sich mit Dampf, ein Student hat ihn auf die Idee gebracht: Ließe sich damit nicht alles antreiben, eine Maschine, vielleicht sogar ein Wagen – wenn nur die bislang höchst uneffektiven Feuermaschinen besser funktionierten, wenn jemand sie weiterentwickeln würde? Watt beginnt mit Dampftöpfen und Zylindern zu experimentieren, liest, was sich dazu in der Bibliothek findet.

Im Winter 1764 dann übergibt ihm ein Physikprofessor das defekte Modell einer Atmosphärenmaschine aus der Lehrsammlung zur Reparatur. Der Universitätsmechaniker erledigt die Aufgabe problemlos. Nur stellt er rasch fest, dass der Apparat auch repariert wenig taugt: Er verbraucht sehr viel Energie und arbeitet unzuverlässig. Daraufhin beginnt Watt mit scheinbar endlosen Versuchsreihen. Grübelt, experimentiert, rechnet. Es ist der Beginn einer Obsession.

England, etwa 60 Jahre zuvor

Die Wälder sind zu einem großen Teil verfeuert. Seit dem 16. Jahrhundert behelfen sich die Briten zunehmend mit Steinkohle, heizen und kochen damit. Immer weiter dringen die Stollen unter die Erde, immer schwieriger wird der Abbau.

Denn mit jedem Meter Tiefe gelangt mehr Grundwasser in die Schächte. Regnet es viel, laufen Zechen voll. Pumpwerke entstehen – in Betrieb gehalten von Pferden, die neben den Förderanlagen im Kreis trotten. Schon bald aber liegen die Flöze tiefer, als die Pumpen reichen.

Da macht sich der Tüftler Thomas Newcomen 1711 eine Entdeckung von 1654 zunutze: den Luftdruck. In jenem Jahr hat der Magdeburger Bürgermeister Otto Guericke bewiesen, dass die Atmosphäre eine ungeheure Kraft auf luftleere Räume ausübt: 16 Pferde vermochten seine leer gepumpten Halbkugeln nicht auseinanderzureißen – die nichts zusammenhielt als das Vakuum.

Seither rätseln viele Erfinder, wie sich diese Kraft nutzen ließe. Zwar sind sie auf den Gedanken gekommen, das nötige Vakuum mithilfe von Dampf zu erzeugen. Doch erst Newcomen gelingt es, die Idee in eine funktionsfähige Maschine zu verwandeln.

Der Eisenhändler aus Dartmouth hängt einen Kolben in einen Zylinder, dann leitet er heißen Wasserdampf unter den Kolben, anschließend einen Strahl kaltes Wasser – der Dampf kondensiert, und da Wasser ein kleineres Volumen hat, entsteht ein Vakuum: Der Atmosphärendruck schiebt den Kolben hinab. Sobald erneut Dampf eingelassen wird, zieht ein Gewicht den Kolben wieder nach oben, und der Vorgang beginnt von Neuem.

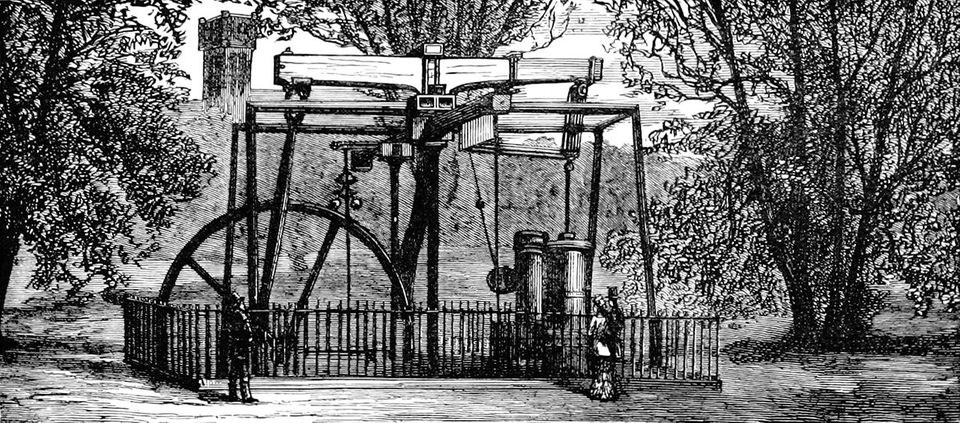

Da der Kolben über einen Hebelbalken, eine Art Wippe, mit einem Pumpgestänge verbunden ist, saugt seine Bewegung das Wasser nach und nach aus den Schächten. Von Pferden angetriebene Pumpen reichen nur halb so tief. Bald entwässern Hunderte von Newcomens Atmosphärenmaschinen britische Gruben.

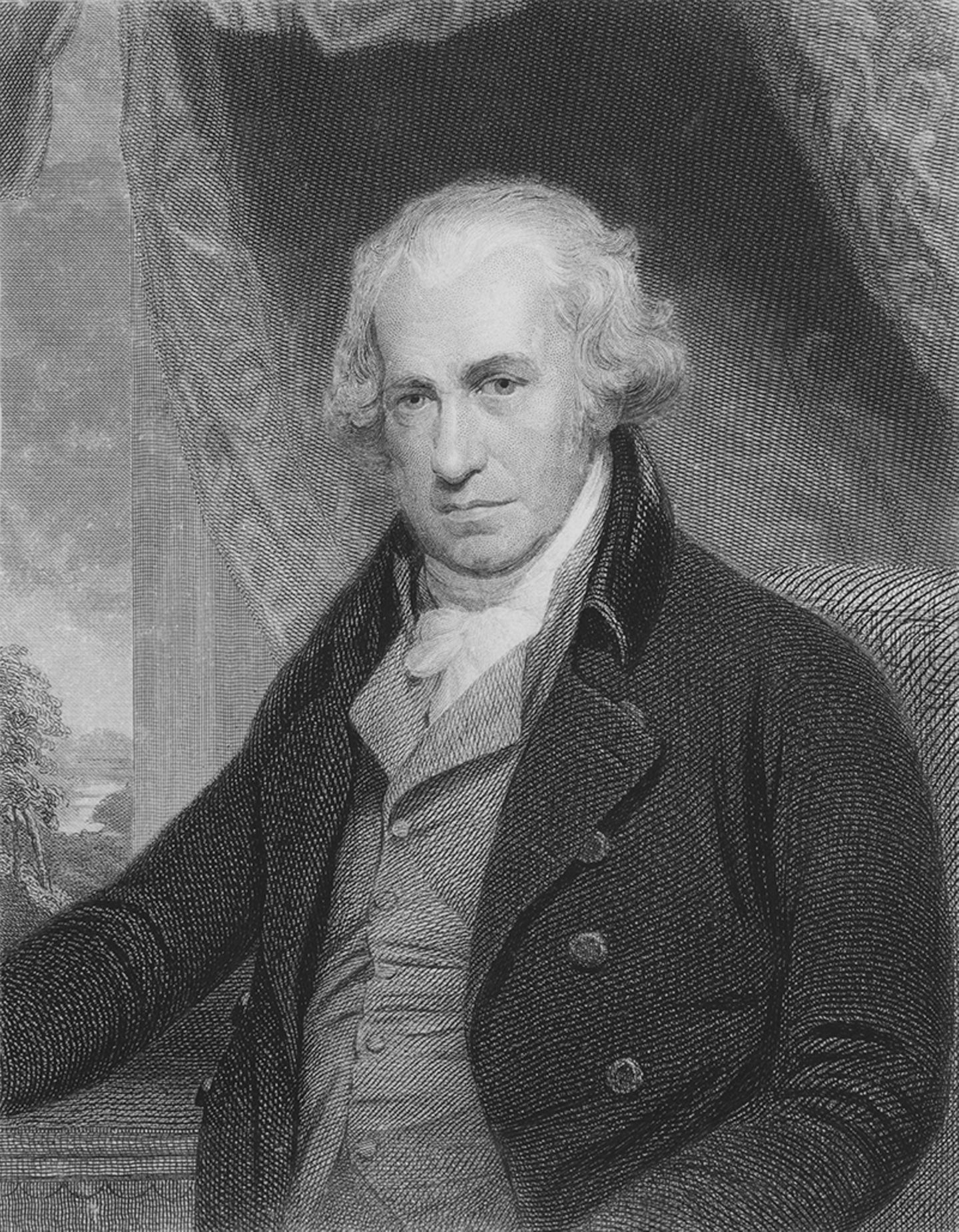

In der schottischen Hafenstadt Greenock, in der James Watt 1736 geboren wird, ist davon aber wenig zu spüren. Wie die meisten Einwohner lebt sein Vater von der Seefahrt: Er rüstet Schiffe aus, treibt Handel und hat den Ruf, ein besonders geschickter Hersteller von nautischen Instrumenten zu sein.

James ist oft krank, von Kopfschmerzen geplagt, tut sich in der Schule schwer. Sein Denken scheint schwerfällig. Erst als er mit 13 Jahren in Mathematik unterrichtet wird, zeigt er so viel technisch-naturwissenschaftliches Talent, dass seine Eltern auf eine akademische Karriere hoffen.

Doch geschäftliche Verluste ruinieren die Familie, als der Junge 17 Jahre alt ist. An ein teures Studium ist nicht mehr zu denken. Stattdessen soll er Mechaniker für nautische Geräte werden.

James packt seine Feilen und Meißel und wandert ins 30 Kilometer entfernte Glasgow. Aber in der Stadt der Schnapsbrenner, Färber und Überseekaufleute kann Watt als Instrumentenbauer wenig lernen. Er macht sich auf nach London. Zwölf Tage dauert die Reise hoch zu Ross, dann erreicht er die rauch verhangene Metropole.

London hat zu dieser Zeit bereits fast eine Million Einwohner. Die Themse: ein Mastenwald. Das Leben: hart und schnell. Niemand hat auf den Neuankömmling gewartet, erst recht nicht in der exklusiven Zunft der Instrumenten- und Uhrmacher. Nach einem Monat kann Watt für ein stattliches Lehrgeld immerhin ein Volontariat ergattern.

In ständiger Furcht vor den Kommandos der Marine, die Männer auf der Straße kidnappen und in die Flotte stecken, arbeitet er von morgens bis abends, bis ihm die Hände zittern. Er hungert und friert im Winter, gewöhnt sich Sparsamkeit an. Zu den fortwährenden Kopfschmerzen treten Rheumaanfälle und ständiger Husten.

Im Sommer 1756 stellt James Watt einen Proportionalzirkel aus Messing her, gedacht für komplizierte nautische Berechnungen – ein Meisterstück. Binnen zwölf Monaten hat er sich angeeignet, wofür sonst vier Jahre vorgesehen sind.

Er habe genug gelernt für ein Leben als Feinmechaniker, findet Watt, und kehrt zurück nach Schottland, um in der klaren Luft zu genesen. Doch Glasgows Zunftwesen ist kaum weniger exklusiv als das in London. Erst die liberalen Professoren der Universität gewähren dem 21-jährigen Instrumentenbauer ohne Gesellenbrief schließlich Unterschlupf.

Als Watt 1764 das Lehrmodell der Atmosphärenmaschine repariert, betreibt er seine Werkstatt seit acht Jahren, und fast ebenso lange beschäftigt er sich mit Dampf. Spricht mit Professoren, lernt von ihnen zu experimentieren. Nun, da er ein Modell hat, wendet er diese Kenntnisse an – um herauszufinden, weshalb die Leistung der Newcomen-Maschinen so gering ist.

Bald schlagen sich Watts systematische Versuchsreihen in Zahlenkolonnen und Kurvendiagrammen nieder – wie Wasserdampf an einer Zylinder-Innenwand. Eben dort, das weiß Watt mittlerweile, liegt das Problem: Der Zylinder muss heiß sein, um den Dampf ohne Energieverlust aufzunehmen – und im nächsten Moment möglichst kalt, damit ein starker Unterdruck entsteht.

Doch sobald der erste Dampfstrahl kondensiert, kühlt der Zylinder ab, während sich das eingespritzte Kaltwasser zu schnell erwärmt. So verpuffen vier Fünftel des Dampfes ohne Wirkung. Aber wie erreicht man einen rapiden Temperatursturz, der den Kolben schnell und kräftig herunterzieht? Watt experimentiert, grübelt. Findet keine Lösung.

Im Frühling 1765 hat er plötzlich eine Eingebung, fügen sich all die Berechnungen, Versuche, Erkenntnisse zu einer Idee: Er braucht gar keinen Temperatursturz, er braucht zwei Gefäße – einen konstant heißen Zylinder und, davon getrennt und doch mit ihm verbunden, einen gekühlten „Kondensator“.

Zwei Tage tüftelt Watt, lötet aus einer Spritze und anderem improvisierten Material ein Modell – dann wirft er das Antriebsprinzip der Newcomenschen Erfindung um. Er dichtet den Zylinder auch an der Oberseite ab, nutzt nicht mehr den natürlichen Luftdruck, sondern den Wasserdampf selbst, um den Kolben in das Vakuum zu treiben. James Watt baut die Atmosphärenmaschine um zur Dampfmaschine.

Sie ist schneller, leistungsfähiger, sparsamer und könnte die Bergwerkunternehmer retten. Watt weiß von den finanziellen Nöten der Grubenbetreiber, die teure Kohle für ihre Pumpen kaufen müssen. Eine wirtschaftlich arbeitende Maschine dürfte ihren Erfinder wohlhabend machen. Und diese Aussicht reizt ihn womöglich mehr als zuvor, denn er hat geheiratet. Margaret Miller ist der einzige Mensch, der ihn heiter stimmt; das Paar will Kinder.

Doch das Modell aus der Werkstatt in eine Maschine mit schweren Balken, Ziegeln und gusseisernem Zylinder zu verwandeln erfordert Zeit. Und Geld. Um sich seiner Erfindung zu widmen, gibt Watt die Werkstatt auf und werkelt in einer ehemaligen Töpferei. Obwohl er nebenbei als Feldmesser im Kanalbau arbeitet, ist er bald mit 1000 Pfund verschuldet, dem vierfachen Jahresgehalt eines Professors. Er braucht einen Finanzier.

Ein Freund vermittelt den Kontakt zu John Roebuck. Der Arzt, Unternehmer und Grubenbesitzer zahlt gegen zwei Drittel der Rechte an der Erfindung Watts Schulden ab und übernimmt die weiteren Entwicklungskosten für einen Prototyp. Nach monatelangem Warten bewilligt das Parlament in London 1769 Watts Patent. Im selben Jahr gelingt ein Probelauf. Watt ist euphorisch, hofft auf den Durchbruch der neuen Dampftechnik.

Doch er wird enttäuscht. Der Zylinder ist mangelhaft gegossen, auch andere Elemente halten der Belastung auf Dauer nicht stand – die Metallarbeiter sind mit der Konstruktion überfordert, die größte Präzision beim Fertigen der Einzelteile verlangt. Und ist ein Problem gelöst, taucht das nächste auf.

Derweil steigt in Roebucks Kohlegruben das Wasser. Die Geschäfte gehen schlecht, er muss seine Unterstützung kürzen. Watt arbeitet weiter als Kanalingenieur, um die Familie zu unterhalten.

Bald ist er häufiger auf den Baustellen als bei der Maschine. Verhandelt mit hartleibigen Unternehmern, renitenten Arbeitern, betrügerischen Zulieferern: „Ich will mich lieber vor eine geladene Kanone stellen, als Rechnungen aufstellen und Geschäfte machen.“ Die Kopfschmerzen nehmen wieder zu. „Es gibt nichts Törichteres im Leben als das Erfinden“, klagt Watt. Allein seine Frau hält ihn aufrecht.

Dann kommt das Jahr 1773. Im März ist Roebuck bankrott. Die Rechte an dem Patent sowie der Prototyp fallen in die Hände eines Gläubigers: des Unternehmers Matthew Boulton aus Birmingham. Boulton wirbt um Watt, doch der will Schottland nicht verlassen.

Im September ist er mit Feldmessarbeiten im Hochland beschäftigt, da erreicht ihn ein Brief seines Schwiegervaters: Seine Frau, zum vierten Mal schwanger, liege schwer krank im Bett. Watt bricht sofort auf, schlägt sich durch den Regen, erreicht am zweiten Tag Dumbarton, von wo er um eine Kutsche bittet. Sie kommt am folgenden Morgen gegen zehn Uhr. Als Watt im Fond des Wagens die ernste Miene eines Freundes sieht, weiß er, dass es nichts mehr zu hoffen gibt.

„Ich bin ganz krank im Herzen von diesem verdammten Land“, schreibt der Witwer. Bald darauf gibt er dem Drängen Boultons nach und lässt sich in Birmingham nieder, um die Arbeit an der Dampfmaschine wieder aufzunehmen.

Matthew Boulton und James Watt gründen "Boulton & Watt"

Matthew Boultons dortige Fabrik ist eine Sensation. Vornehme Ausländer und kaufkräftige Aristokraten, Wissenschaftler und Geschäftsleute besuchen sie. Industriespione versuchen herauszufinden, wie bei ihm (zum Teil maschinell) Schnallen und Knöpfe, Tabakdosen, Kerzenhalter, Stahlschmuck, Accessoires und Tand gefertigt werden.

Boulton zahlt gute Löhne, die Lehrjungen wohnen in sauberen Unterkünften, die Hallen sind belüftet und geweißt. Es gibt Bildungspläne, eine Betriebskrankenkasse, eine Unfallversicherung – aber auch Aufseher und Werkskomitees, die auf Zucht und Sorgfalt achten. Und einen Patron, der allgegenwärtig scheint und Wert darauf legt, mehrere Hundert Arbeiter beim Namen zu kennen.

Boulton ist ein visionärer Kaufmann und begabter Lobbyist, der auf Neuerungen versessen ist und sich dafür auf chaotische Querfinanzierungen und eine halsbrecherische Schuldenwirtschaft einlässt. Zudem ist er ein eleganter Charmeur (ein Teil seines Kapitals stammt aus zwei lukrativen Ehen), freigebig und vor allem: wissenschaftlich interessiert.

In dem häufig aufbrausenden Fabrikanten steckt ein neugieriger Schöngeist. Sein Notizbuch umfasst Einträge zum Dehnungsverhalten von Leitungen, zum Gefrier- und Siedepunkt von Quecksilber, zur Planetenbewegung sowie ein Rezept für Geheimtinte.

Boulton gehört als Gründungsmitglied der „Mondgesellschaft“ an. Dieser Freundeskreis aufgeklärter, wissbegieriger Männer in Birmingham trifft sich Monat für Monat an jenem Montag, der dem Vollmond am nächsten ist – eine pragmatische Regelung zu einer Zeit, in der es noch keine Straßenbeleuchtung gibt. Zuerst tafeln die Männer, dann experimentieren und debattieren sie. Und jeder versucht, den anderen mit Erfinderfantasien auszustechen.

Von allen Mitgliedern der Mondgesellschaft versteht Boulton am besten, wie man Ideen zu Geld macht. Nachdem er beim Parlament erreicht hat, dass Watts Patent statt bis 1783 bis 1800 geschützt ist, richtet er eine Maschinenwerkstatt in Soho ein und vermittelt Watt den Kontakt zu John Wilkinson, einem Eisenhüttenbesitzer aus Bersham.

Wilkinson glaubt an das Material Eisen und dass man damit alles machen kann. Er hat einen eisernen Schreibtisch, ein eisernes Bett und hält einen eisernen Sarg vor. Er bringt sogar ein Boot aus Eisen zum Schwimmen. Nun erklärt er sich bereit, Zylinder für die Dampfmaschine zu fertigen, die so präzise gegossen und gebohrt sind, wie Watt es sich vorstellt. Und tatsächlich: Der Spalt zwischen Kolben und Zylinderwand betrage nicht mehr „als die Dicke eines abgenutzten Shillingstückes“.

Boulton stellt seine besten Facharbeiter ab. Doch Watt verzweifelt an ihrer Nachlässigkeit, mühsam lehrt er sie Präzision – manches Mal zu viel Präzision, findet Boulton: Er will keine perfekten Lösungen, sondern eine funktionierende Maschine. Und das möglichst schnell.

Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine enge Freundschaft, Boultons großzügiger Charme zündet selbst bei dem melancholischen Watt. Und er ist hilfsbereit: Als Watt 1776 wieder heiraten will, lügt Boulton dem Brautvater vor, der Teilhabervertrag sei gerade nicht greifbar, aber äußerst vorteilhaft. Tatsächlich kommt der Kontrakt so überhaupt erst zustande, denn Watt hat sich darum lange nicht gekümmert.

Kurz darauf werden die ersten zwei Versuchsmaschinen errichtet – eine in Wilkinsons Eisenhütte, wo sie ein Hochofengebläse antreiben soll, die andere zur Entwässerung einer Kohlegrube. Die Firma Boulton & Watt ist am Markt.

Boulton & Watt erobert Cornwall

Cornwall, Südengland, ein Tag im Sommer 1777. Der Wind fegt über die Heide. Kaum ein Baum steht zwischen dem Abraumschutt, den Maschinenhäusern und Hütten einer Kupfermine. Männer mit Spitzhacken auf den Schultern marschieren an diesem Morgen auf den Schacht der Grube von Chacewater zu. Vor ihnen liegt eine Sechs-Stunden-Schicht; Pferde ziehen die Erzkörbe nach oben.

Eine Newcomen-Anlage pumpt Wasser empor. Das Maschinenhaus ist brüchig und feucht, bebt unter den gewaltigen Stößen der fast 20 Meter hohen Maschine. Davor steht James Watt. Er ist nach Cornwall gekommen, um eine neue Zeit einzuläuten: Gruben-Dampfmaschinen von Boulton & Watt sollen die vom Ruin bedrohten Erzminen retten. Chacewater ist die erste.

Die Kupferund Zinngruben im Südwesten der Insel liegen weitab der Kohlereviere; der Brennstoff für die Newcomen-Pumpen muss teuer über Kanäle und die neuen Mautstraßen herbei geschafft werden. Schienenwege, auf denen Pferde die schweren Wagen leichter ziehen könnten, sind bisher nur in einzelnen Abbaugebieten verbreitet. Noch schwerer wiegt, dass die Leistung der alten Maschinen nicht mehr ausreicht, um die Schächte zu entwässern. Cornwall scheint für Boulton & Watt das ideale Absatzgebiet zu sein.

Doch längst nicht überall wird der spröde Schotte als Heilsbringer empfangen. Watt stößt auf die „rohesten Manieren“; die Maschinenmeister und Arbeiter kennen keine exakten Konstruktionspläne, sind versoffen, misstrauisch gegen Fremde und lehnen seine Neuerung ab. Aber Watt braucht sie, um seine Maschine aufzustellen. Seine Kopfschmerzen sind unerträglich. Es ist wie in den schlimmsten Vermessertagen.

Im September 1777 endlich läuft die Maschine in Chacewater. Watt hat sie zunächst möglichst leise eingestellt und so neue Skepsis geweckt; erst als er die Drosselung entfernt und ein hämmerndes, krachendes und zischendes Untier präsentiert, zeigen sich die Besitzer beeindruckt: Der Nachweis, dass die neue Technik funktioniert, ist erbracht.

Weitere Aufträge folgen, doch ebenso neue Sorgen. Boulton & Watt verkaufen die Maschinen nicht, sondern vermieten sie nach einer Probezeit. Doch auch dann lassen sich Cornwalls Grubenunternehmer – Watt: „ein dreckiges, gemeines Pack, das sich gegenseitig betrügt“ – mit dem Zahlen Zeit. Boulton droht die gleiche Katastrophe wie Roebuck, Watts früherem Finanzier.

Darüber hinaus bringt eine Konjunkturkrise Boulton an den Rand des Ruins, nachdem er Tausende Pfund in die Erfindung gesteckt hat – alle Einnahmen aus seiner Fabrik und praktisch das gesamte Familienvermögen. Zudem zerstört ein Feuer Teile der Anlage in Soho. Doch der Fabrikant verbietet sich jeden Gedanken an einen Konkurs, entlässt drei Viertel seiner Arbeiter, treibt Schulden ein und beschafft, teils im Ausland, teils gegen das Patent als Pfand, frisches Geld.

Von Verzweiflung keine Spur. Im Gegenteil: „Jetzt“, schreibt er an Watt, „kann ich das Maschinenhaus endlich bauen, wie es sein sollte.“ Watt in Cornwall fühlt sich hilflos, isoliert, sieht die Schulden, die Boulton auftürmt, mit nacktem Entsetzen und leidet unter seinen Kopfschmerzen.

Im Oktober 1778 reist Matthew Boulton selbst in den Süden. Muntert seinen kränkelnden Partner auf, begegnet den ruppigen Montankapitalisten mit jovialer Extravaganz und robuster Zuversicht. Er hat nichts dagegen, mit seinen Geschäftspartnern zu trinken – nur bitte nach Verhandlungen, nicht davor. Und er gewährt Nachlässe. Watt, ängstlich und sparsam, schnauft vor Verbitterung.

Doch sein Partner erklärt ihm, ein harter Vertrag sei ein schlechter Vertrag – der Ruf, großzügig zu sein, dagegen eine Investition. Kurz vor seiner Abreise versetzt er die Zahlungszusagen noch gegen einen weiteren Kredit.

Boulton spielt sein Spiel mit vollem Risiko – und gewinnt. Bis zu drei Viertel der Kohle lassen sich mithilfe der Maschine Watts sparen, tief gehende Gruben retten. 1779 kommen neue Aufträge. Die Eroberung Cornwalls durch Boulton & Watt hat begonnen.

In diesen Jahren betritt ein weiterer Schotte Boultons Büro in Soho: der Mühlenbauer William Murdoch. Er sucht Arbeit. Boulton fällt der Hut auf, den Murdoch zwischen den Händen dreht: Das sei offensichtlich weder Filz noch Stoff? „Baum, Sir.“ „Der Hut ist aus Holz?“ „Hab ich selbst gemacht, Sir, auf einer selbst gebastelten Werkbank.“

Ein Mann, der seine eigene Drehbank bauen und darauf einen ovalen Holzhut drechseln kann – so jemanden kann Boulton gebrauchen. Er stellt Murdoch ein und schickt ihn nach Cornwall. Watt trifft so auf den einzigen Techniker, dem er je vertraut; Murdoch wird sein wichtigster Ideenlieferant.

Er kommt gerade rechtzeitig. Zwar hat Boulton, um die langen Aufenthalte im Minenrevier erträglicher zu machen, ein Anwesen gekauft: ein lichtes, geräumiges Landhaus an einem Südhang, oberhalb eines Bachlaufs gelegen, umgeben von zwei Obstgärten – selbst der chronisch schlecht gelaunte Watt muss die Pfirsiche und Pflaumen loben.

Doch zugleich drängt Boulton seinen Partner in eine neue Richtung: Die Pumpmaschine, deren Entwicklung James Watt bereits an den Rand seiner Kräfte getrieben hat, ist für Boulton lediglich ein Anfang: Stehen nicht im ganzen Land Mühlen, Walzwerke, neuerdings auch die Spinnmaschinen Richard Arkwrights (siehe Seite 24), die noch allesamt auf Wasserkraft angewiesen sind? Also auf einen trägen, unzuverlässigen, von Jahreszeiten abhängigen Antrieb, der die Fabriken an bestimmte Landstriche fesselt?

Wer diese Hemmnisse beseitigt, kann ein Vermögen verdienen. Aber dazu muss die Dampfmaschine in der Lage sein, auch Drehbewegungen hervorzubringen und Räder anzutreiben. Genau das will Boulton: die überall einsetzbare Industriemaschine. Den Universalmotor.

Watt wehrt ab. „Ich sehe, dass jede Maschine mit rotierender Bewegung doppelt so viel Arbeit macht wie die Pump maschine und im Allgemeinen nur halb so viel Geld einbringt!“ Er will lieber die Hubmaschine perfektionieren und „alle neuen Aufgaben jungen Menschen überlassen, die weder Geld noch Namen zu verlieren haben“. Boulton aber besteht auf dem Motor, er will nun alles gewinnen.

Schließlich lenkt Watt ein und begibt sich wieder in seine Werkstatt in Soho. Boultons dortiges Anwesen mit seinen Gärten und Kieswegen erinnert ihn an das Landhaus in Cornwall, und die Treffen der „Mondgesellschaft“, an denen er nun regelmäßig teilnimmt, muntern ihn auf.

Am Ende sind es vor allem drei Neuerungen, mit denen er aus seiner Dampfmaschine, diesem stampfenden Ungetüm, jenen Motor schafft, der jegliche Art von Maschinen in Fabriken anzutreiben vermag.

Eine Auf- und Abbewegung wie die des Kolbens in die Drehbewegung eines Antriebsrades zu übersetzen, erscheint zunächst simpel: Hierzu dient seit der Antike die Kurbel; jedes Tretrad funktioniert so.

Doch da der nächste Rückschlag: Nachdem angeblich ein Mitarbeiter Watts bei einem Bier im „Wagon and Horses“ ausgeplaudert hat, woran der Erfinder gerade arbeitet, lässt sich ein Birminghamer Knopfmacher kurzerhand die Kombination von Kurbel und Dampfmaschine patentieren – eine Idee so originell, ätzt Watt, wie die, „ein Brotmesser zum Käseschneiden zu benutzen“. Es hilft nichts, er muss einen anderen Weg finden. Vom Ärger befeuert, entwickelt er mit Murdoch eine Zahnradkonstruktion – das Planetengetriebe mit Schwungrädern.

Die beste Übersetzung nützt jedoch nichts, solange der Kolben nur in eine Richtung arbeitet, solange sein Rhythmus unterbrochen wird von „Leertakten“, in denen das Gegengewicht ihn wieder in seine Ausgangslage zieht. Erneut ist es William Murdoch, der Watt darauf bringt, einen alten Gedanken zu verwirklichen: die „doppelt wirkende Dampfmaschine“.

Statt nur jeweils auf einer Seite des Kolbens wirken Dampfdruck und Kondensator abwechselnd auf beiden, hier wie dort folgen Stoß und Vakuum aufeinander – der Kolben wird im Zylinder hin- und hergeschossen. Erst jetzt stampft er in ununterbrochenem Takt kraftvoll auf und ab, wie es eine kontinuierliche Kreisbewegung erfordert (siehe Illustration Seite 42).

Zuletzt zerbricht sich Watt den Kopf über die Frage, wie sich die Kolbenstange mit dem Hebelbalken verbinden lässt: Der Kolben stößt geradeaus – das Hebelende aber beschreibt einen Bogen.

Bei der Pumpmaschine wird der Balken abwechselnd auf beiden Seiten hin abgezogen, als Verbindung reicht eine Kette. Doch nun, da die Kolbenbewegung das eine Hebelende auch wieder emporstoßen soll, funktioniert dies nicht mehr.

Watt löst das Problem mithilfe einer komplizierten Konstruktion aus Metallstangen, dem „Parallelogramm“. Und schreibt später: „Obwohl ich um Ruhm mich nicht sorge, bin ich doch auf die Parallelbewegung stolzer als auf irgendeine andere Erfindung.“

1782 wird die erste doppelt wirkende Dampfmaschine mit Drehbewegung errichtet, im Jahr darauf geht in Cornwall eine Wattsche Fördermaschine mit 80 Zentimeter Zylinderdurchmesser und 17 doppelten Kolbengängen pro Minute in Betrieb. Sie ersetzt 120 Pferde – drei tägliche Schichten mit jeweils 40 Tieren.

Aus dieser Ersparnis wird eine Berechnungseinheit: Watt veranschlagt das Gewicht, das ein Pferd pro Arbeitstag über eine bestimmte Strecke bewegen kann, vergleicht dieses Gewicht mit dem, was eine Maschine in der gleichen Zeit schafft, und berechnet aus der Anzahl der von ihr ersetzten Pferde den Preis. Dieser Versuch einer fairen Kalkulation setzt sich als Maß für Leistung generell durch: Pferdestärken.

Jetzt, da er ein potenzielles Erfolgsprodukt hat, kommt Boulton eine Werbe-Idee: Eine gigantische dampfgetriebene Getreidemühle soll in London, dem Zentrum und Schaufenster des Empire, der Welt vor Augen führen, was die Maschinen von Boulton & Watt zu leisten vermögen. Die 50 PS starke Anlage aus zwei Maschinen, die je zehn Mühlsteinpaare antreiben, wird zu einer Attraktion der vornehmen Gesellschaft. Rasch breitet sich der Ruf der Firma aus.

1785, mehr als zehn Jahre nach ihrer Gründung, übersteigen die Einnahmen der Firma Boulton & Watt erstmals die Ausgaben. „Hätten wir 100 Rädermaschinen und 20 große fertig, wir könnten sie alle loswerden“, schreibt Boulton euphorisch. „Lasst uns Heu machen, solange die Sonne scheint!“

Watt macht sich immer noch Sorgen, zumal ihm jede Art von Jahrmarkttrubel zuwider ist. Und als Boulton eine Besuchergruppe durch die Mühle führt, erwischt er den Physiker Charles Augustin de Coulomb, ein Mitglied der renommierten französischen Akademie der Wissenschaften, in einer dunklen Nische bei den Antriebsrädern, wie er eben eine Skizze in seinem Taschentuch verschwinden lässt: Der Erfolg zieht nun Industriespione aus ganz Europa an.

Boulton und Watt gewinnen den Patentprozess

Die beiden Partner reagieren entschlossen, soweit die britische Justiz greift. „Wenn wir zulassen, dass diese Sippe auf uns pisst, haben wir nichts anderes verdient, als angeschissen zu werden“, hat Boulton bereits früher klar gestellt. Systematisch lassen die zwei kopierte Maschinen aufspüren; sie klagen und weisen Gegenklagen zurück.

So scheu und furchtsam James Watt auch ist: Dass andere sich den Ertrag seiner Kopfschmerzen anzueignen suchen, erbittert ihn. Und gefragt, was ihn denn im Leben am stärksten beeindruckt habe, antwortet er: „Die Schlechtigkeit des Menschen – sie übersteigt alle Begriffe!“

Noch 1799, in dem Jahr, bevor der Rechtsschutz für die Dampfmaschine ausläuft, gewinnen Boulton und Watt den letzten Patentprozess.

In Watts Tüftelei zu investieren – das hat sich für Matthew Boulton als die lukrativste aller Unternehmungen erwiesen: Mittlerweile treibt ihr Universalmotor Maschinen in Garn- und Stofffabriken an sowie Säge- und Getreidemühlen, Hüttengebläse und Walzwerke. Er entwässert Kohlegruben und Sümpfe, steht in Brauereien und Wasserwerken.

Durch ihren Erfolg machen sich die Männer viele Feinde: Der Patentschutz stehe einer Weiterentwicklung und der massenhaften Produktion der Antriebe im Weg, argumentieren ihre Gegner.

Dass sie recht haben, zeigt sich nach dem Ende des Monopols. Hat die Firma Boulton & Watt bis 1800 annähernd 500 Maschinen ausgeliefert, so zieht in der Folge die Konkurrenz nach: Binnen knapp zehn Jahren arbeiten allein in England rund 5000 Dampfmaschinen Wattscher Bauart.

Zu dieser Zeit leiten bereits die Söhne der Gründer das Unternehmen. James Watt, mittlerweile 73 Jahre alt, hat sich in ein Landhaus bei Soho zurückgezogen, auf dem Dachboden eine Werkstatt eingerichtet und bastelt nur noch zum Vergnügen.

Besucher wie etwa der schottische Romanautor Walter Scott sind bezaubert von der Lust des alten Herrn am Erzählen und Fabulieren. Der genießt seinen Ruhm und die immer ersehnte Freiheit von Geldsorgen – einen angebotenen Adelstitel aber lehnt er ab. Die Kopfschmerzen, die ihn Jahrzehnte gequält haben, verschwinden.

1819 stirbt James Watt – zehn Jahre nach Matthew Boulton, über den schon Zeitgenossen sagten, Watt hätte ganz Europa durchsuchen können und doch keinen besseren Kompagnon gefunden.

Es ist eine Partnerschaft, die England für immer verändert: Nun von den Läufen der Flüsse unabhängig, entstehen überall im Land Fabriken, ballt sich die Industrie in wachsenden Städten, etwa Manchester.

Und schon bald verbinden erste Dampfwagen auf Gleisen die Zechen und Metropolen des Inselreichs – so wie es sich einst ein Glasgower Student ausgemalt hatte in der Werkstatt des jungen Universitätsmechanikers James Watt.

Die Geschichte der Umweltverschmutzung während der Industriellen Revolution (16539)