Mikrofone

Es könnte auch das Zimmer eines Teenagers sein. Die Wände sind vollgekleistert mit Postern von Popstars: Kylie Minogue, Celine Dion und Norah Jones begegnen einem auf Augenhöhe, auch Herbert Grönemeyer und Bryan Adams sind da.

Doch: Dieser breite Flur gehört keiner 14-Jährigen, er führt ins Büro von Stephan Peus, 62 Jahre, schlohweißes Haar, Wollweste.

Und nicht er bewundert die Stars, sondern umgekehrt: Sie vergött- ern ihn. Ihn und seine Kollegen. Immer wieder bekommen die Ingenieure "Lob-E-Mails" der Sänger oder Briefe, in denen steht: "Ohne euch hätte ich wohl nicht so einen guten Sound."

Peus lächelt verlegen, als er das vorliest. "Wir bauen doch nur deren Mikrofone", sagt er dann.

Aber sie bauen ja nicht irgendwelche, sondern Neumann-Mikrofone. Nie gehört? Unwahrscheinlich! Ob nun der Papst predigt, die Bundeskanzlerin redet oder eben Popstars ihre Alben aufnehmen: Sind Spitzenmikrofone gefragt, kommen in den meisten Fällen Neumann-Mikrofone zum Einsatz, erkennbar an den kleinen Rauten, die vorn an den Geräten prangen.

Haarspalterei erlaubt

Berlin-Reinickendorf, Ollenhauerstraße 98: ein zurückgesetztes Bürogebäude, verblichene Fassade. Allein die Raute rechts neben der Tür verrät, dass dies der Ort ist, an dem die geschätzten Gerätschaften entstehen.

In der zweiten Etage sitzt die Forschungsabteilung der Georg-Neumann GmbH, die Stephan Peus leitet. Hier, in Büros wie Bastelstuben, tüfteln gut ein Dutzend Mitarbeiter an neuen Mikrofonen.

An diesem Morgen testen sie etwa, was mit dem Klang passiert, wenn ein kreisrundes Bauteil für den Mikrofonkopf aus Kupfer statt Messing gefertigt wird – und fünf statt sechs Mikrometer stark ist; wobei ein Mikrometer ein Tausendstel eines Millimeters ist! "Hier wird man zum Haarspalter", sagt Entwicklungsingenieur Jürgen Breitlow. "Gut so", fügt Peus an.

Hinter seinem Rücken wird derweil ein Mikrofon "zusammengebaut". Sekunden nur, dann sind 250 Einzelteile zum Tonfänger verbunden – in einer Computer-Animation.

In Wirklichkeit dauert das natürlich länger: ein bis zwei Arbeitstage. Und findet auch gar nicht hier in Berlin statt, sondern in Wennebostel, einem beschaulichen Städtchen bei Hannover.

Die weißen Fabrikhallen sind dort weithin zu sehen. LKWs karren Kupfer und Messing in 50-Kilo-Klötzen an, aus denen Mitarbeiter später Körper, Scheiben, Schrauben drehen; Stück für Stück, mikrometergenau.

Staub unerwünscht

Mit einer Werkstatt hat deren Arbeitsplatz aber nicht viel gemein. Ein Raum ähnelt gar einem Operationssaal im Krankenhaus. Durch die Glasfront sind Menschen in weißen Seiden- anzügen zu sehen, Schutzhauben überm Haar.

Mit winzigen Pinzetten werkeln sie an blank geputzten Aluminiumtischen. Um hineinzukommen, muss der Fotograf seine Kamera reinigen lassen. Der Notizblock der Reporterin bleibt draußen: ein Staubfänger!

Schmutz ist nämlich der ärgste Feind im "Reinraum" – dort, wo die Kapseln zusammengesetzt werden, das Herzstück eines jeden Mikrofons.

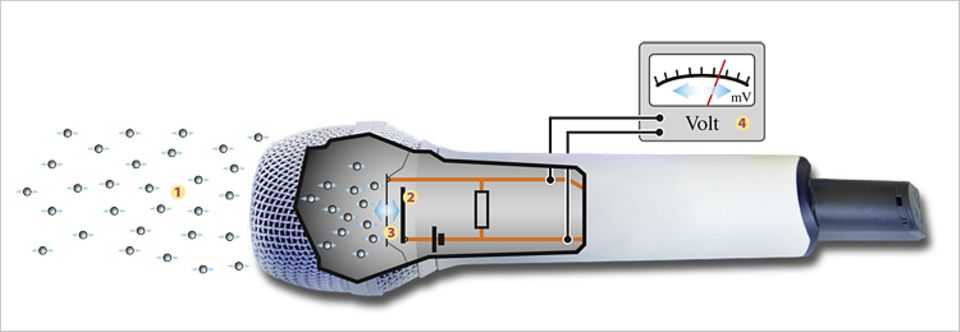

Denn in diesen Bauteilen, die vergoldeten Keksen gleichen, geschieht, was Mikrofone ausmacht: Sie wandeln die Schallwellen in elektrische Signale um, quasi kleine Stromstöße. Diese lassen sich verstärken oder speichern (siehe Grafik unten rechts).

Gelangt beim Aufschichten von Messingscheiben und hauchdünner Goldfolie auch nur ein einziges Staubkörnchen hinein, würde es ständig gegen die Folie prallen. Auf den Aufnahmen wäre dann so ein seltsames Geräusch zu hören; "Spratzen" nennen es die Fachleute.

Tüftlergeist gefragt

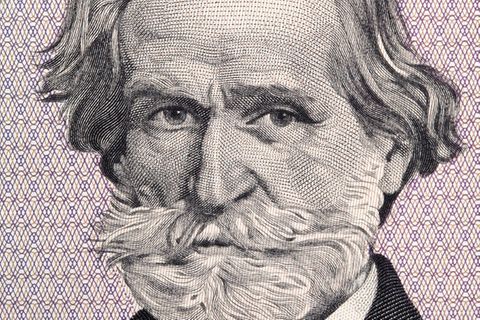

Wohl niemand hat sich darüber so aufgeregt wie Georg Neumann, der 1928 die Firma gründete und als Erfinder des modernen Kondensatormikrofons gilt. Funktionierten die Modelle nicht, zog sich der schüchterne Herr mit hoher Stirn in seine Werkstatt in einem Berliner Dachgeschoss zurück, lötete, schraubte und schliff; tage-, wochenlang.

Was genau er da machte, erzählte er kaum jemandem. Die Mikrofone sollten am Ende für sich sprechen. Und das taten sie. Radiosender gaben Großbestellungen in Auftrag. Sänger aus den wilden Berliner Musiksalons rissen ihm die Geräte aus der Hand.

Tatsächlich waren die Mikrofone schon bald so gut, dass mit ihnen Musikaufnahmen in heutiger Qualität möglich waren. Daran müssen die Ingenieure also nichts mehr verbessern.

Woran sie inzwischen tüfteln, sind Geräte, die selbst unter schwierigsten Bedingungen die richtigen Töne einfangen: beim Konzert etwa allein die Stimme des Sängers und nicht das Gekreische drum herum.

Nur: Anders als ihr Firmengründer reden die Mitarbeiter mittlerweile gern über die Geräte – denn sie sind mächtig stolz auf die "Neumänner": "Wenn ich Fernsehen gucke, habe ich natürlich immer die Mikros im Blick. Entdecke ich dann ein Neumann, rufe ich jedes Mal: Guck mal, das habe ich mitgebaut", sagt Jennifer Hebink, während sie eine ganze Palette voll fertig montierter Mikrofone in den "Rauschraum" trägt.

Hebink hängt in dieser Zelle nämlich jedes Gerät in die "Rauschbombe". In dieser übergroßen Thermoskanne werden die Eigengeräusche im Mikrofon – 100 000-fach verstärkt – abgehört; das Staubkorn in der Kapsel würde hier auffallen. Dann die erste Sprachaufnahme: Test, Test, Test. "Hört sich gut an", befindet die junge Frau.

Mensch nicht ersetzbar

Neumann hat eine Zeit lang versucht, diese Checks durch Computer erledigen zu lassen – erfolglos. Messgeräte können vielleicht störende Töne erkennen, aber nicht, ob es ein Spratzen ist, was eben auf den Staub deutet.

Oder eher ein Klacken, was auf ein lockeres Schräubchen im Inneren schließen lässt.

Und beim "Spucktest" ist der Mensch ohnehin durch keine Maschine der Welt zu ersetzen: Weil unsere feuchte Aussprache dem Mikrofon schaden kann, haucht Jennifer Hebink in jedes hinein und hört dann über Kopfhörer nach, ob die Bauteile den Spucketröpfchen widerstehen. Wenn nicht, werden sie ausgewechselt.

Wegen dieser Genauigkeit müssen die meisten Mikrofone erst nach 20, 25 Jahren das erste Mal repariert werden. Manche Tonfänger, die auf dem heillos überfrachteten Tisch von Medzid Veseli landen, sind sogar doppelt so alt – und eigentlich nicht mehr zu retten.

Neulich erst, erzählt der Reparateur, kam ein Päckchen mit Mikrofonen an, da war schon der Lack abgeplatzt, die Kabelbäume waren gebrochen. Aber die Kunden wollten trotzdem, dass er es noch einmal probiert. Denn es waren die alten Bühnenmikrofone der Rolling Stones – einer der größten Rockbands aller Zeiten.

"Meine Güte, haben meine Hände gezittert, als ich die Dinger aufgeschraubt habe", sagt Veseli. "Da waberte ja noch der Atem der Stones drin – der Band, von der ich früher Poster an der Wand hatte."