Die Anfänge der Navigation

Die Anfänge der Hochseeschifffahrt reichen bis ins Jahr 7.000 vor Christus zurück. Bekannte Seemächte wie die Ägypter, Phönizier und Sumerer brachen zu neuen Ufern auf, um mit anderen Völkern Handel zu betreiben, unbekannte Gebiete zu entdecken und zu erobern. Funkgeräte, Radar und Satellitennavigation kannte man zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht.

Wie viele Kontinente und Weltmeere es gab oder wie groß die Erde überhaupt war, wussten die Menschen damals nicht. Sie konnten sich nur auf das verlassen, was sie sahen. Fixe Punkte an Land um am Himmel halfen ihnen, sich zu orientieren und den richtigen Weg zu finden. Wie sie das genau machten, erzählen wir euch in einer kurzen Geschichte der Navigation.

Was genau bedeutet eigentlich Navigation?

Unsere Wörter "Navigation" und "navigieren" leiten sich aus dem Lateinischen (navigare) ab und bezeichnen das Steuern von Schiffen. Wer ein Schiff richtig und sicher führen möchte, muss drei Punkte beachten.

Zunächst sollte der Kapitän immer wissen, an welchem Ort er sich gerade befindet. Das ist wichtig, um anschließend den kürzesten Weg zum Zielort zu berechnen. Ist diese Route ausgearbeitet, muss darauf geachtet werden, das Schiff auf Kurs zu halten.

Der Beginn der Seefahrt

Besonders am Anfang der Seefahrt, als es noch keine Landkarten und andere Hilfsmittel gab, war es für den Steuermann schwierig, den richtigen Weg zu bestimmen. Die Gefahr, auf hoher See die Orientierung zu verlieren, durch starke Winde oder Unwetter zu weit aufs Meer getrieben zu werden und anschließend den Weg in die Heimat nicht wiederzufinden, war groß.

Ein solches Risiko wollten die Seefahrer nicht eingehen, also blieben sie immer in Sichtweite der Küste und nutzen auffällige Punkte an Land, um zu bestimmen, wo sie sich gerade befanden. Dieses Verfahren wird als terrestrische, also landgestützte, Navigation bezeichnet.

Ob Leuchttürme, bekannte Bauten oder markante Punkte in der Natur wie besonders geschwungene Küstenlinien und Gebirge - meist orientierten sich die Seefahrer an Dingen mit hohem Wiedererkennungswert.

Erste Aufzeichnungen

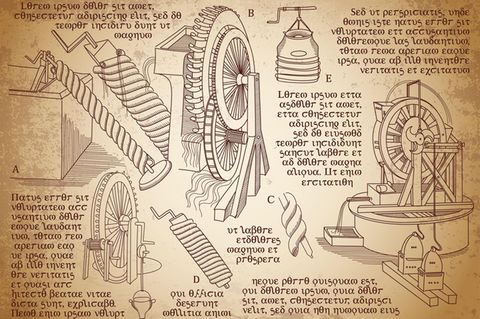

Um späteren Generationen das Navigieren zu erleichtern, begann man etwa ab dem 3. Jahrtausend vor Christus damit, sogenannte Seehandbücher anzulegen. Alles, was während der Reise geschah, wurde darin aufgeschrieben: Wo gibt es gefährliche Strömungen? Auf welcher Strecke ist mit schweren Unwettern zu rechnen? Muss auf Untiefen oder Hindernisse wie Felsvorsprünge geachtet werden?

Wer dieselben Strecken wie seine Vorfahren zurücklegte, griff auf diese Aufzeichnungen zurück und war gegen einige Gefahren auf See gewappnet - bei der genauen Bestimmung des Kurses halfen die Handbücher aber nicht weiter.

Die Hilfe der Gestirne

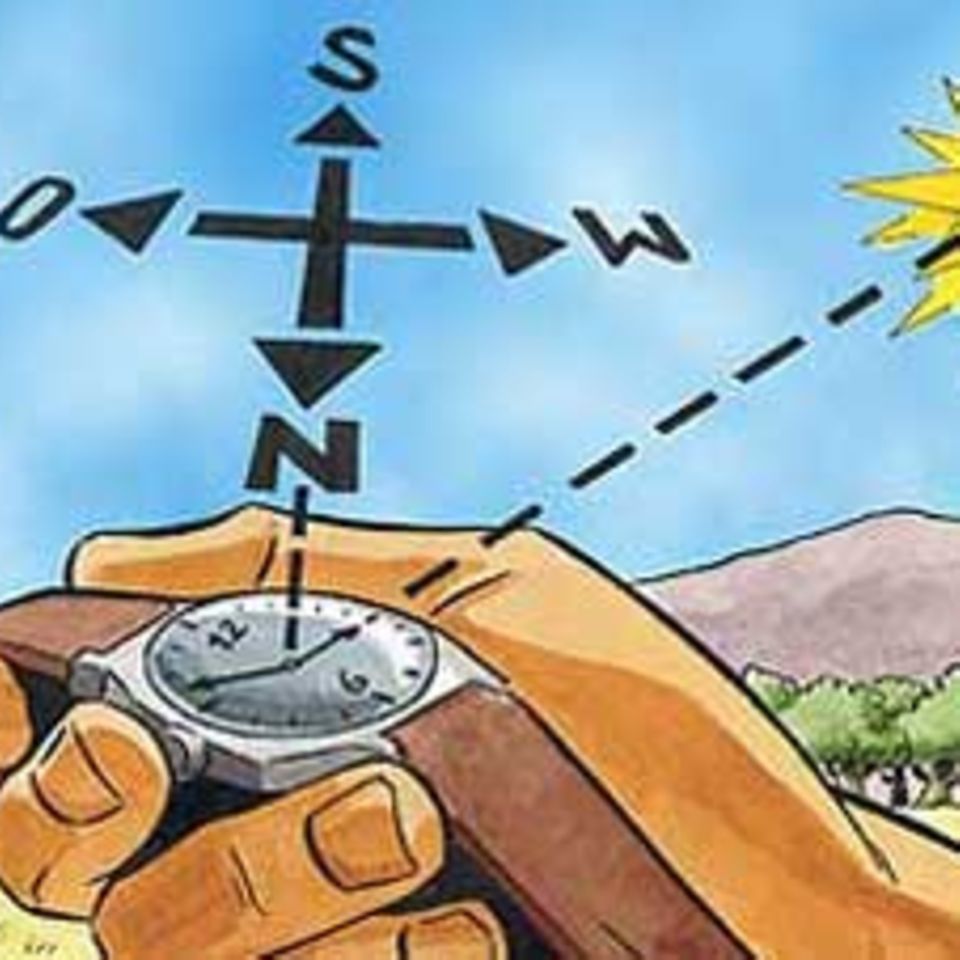

Im Laufe der Zeit lernten die Menschen, sich an Fixpunkten zu orientieren, die man von überall auf der Welt sehen kann - das wird astronomische Navigation genannt.

Dabei verlässt man sich auf die Gestirne am Himmel. Anhand des Sonnenstandes konnten die Seefahrer beispielsweise die Himmelsrichtungen ablesen. Denn wo die Sonne aufgeht, ist Osten, ihr Mittagsstand weist in Richtung Süden, und im Westen geht sie unter.

Wer den Norden ansteuern wollte, dem half in der Nacht der Polarstern, der sich genau im Norden befindet.

Genauere Methoden

Solche Richtungsbestimmungen allein schützten die Seefahrer aber noch nicht davor, durch starke Winde, Stürme oder rauen Seegang von ihrem ursprünglichen Kurs abzukommen. Da konnte es durchaus passieren, dass das Schiff weit entfernt vom eigentlichen Zielort wieder an Land kam.

Mit der sogenannten Koppelnavigation, bei der das Schiff entlang eines Breitengrades gesteuert wird, sollte genau das vermieden werden. Um sicher zu sein, dass sich das Schiff immer auf dem ausgewählten Breitengrad befand, musste regelmäßig der Aufenthaltsort bestimmt und gegebenenfalls angepasst werden. Allerdings kam es auch mit dieser Methode zu Ungenauigkeiten - von teilweise sogar 30 Seemeilen.

Bei der Koppelnavigation gilt es, zwei Werte zu ermitteln, die man gleichzeitig anwendet, also miteinander koppelt: Nur mit der Bestimmung von Kurs und Geschwindigkeit ist es möglich, den Aufenthaltsort annähernd genau zu errechnen. Nach und nach entwickelten die Seefahrer dafür immer bessere Messinstrumente, die sie zur Hilfe nahmen..

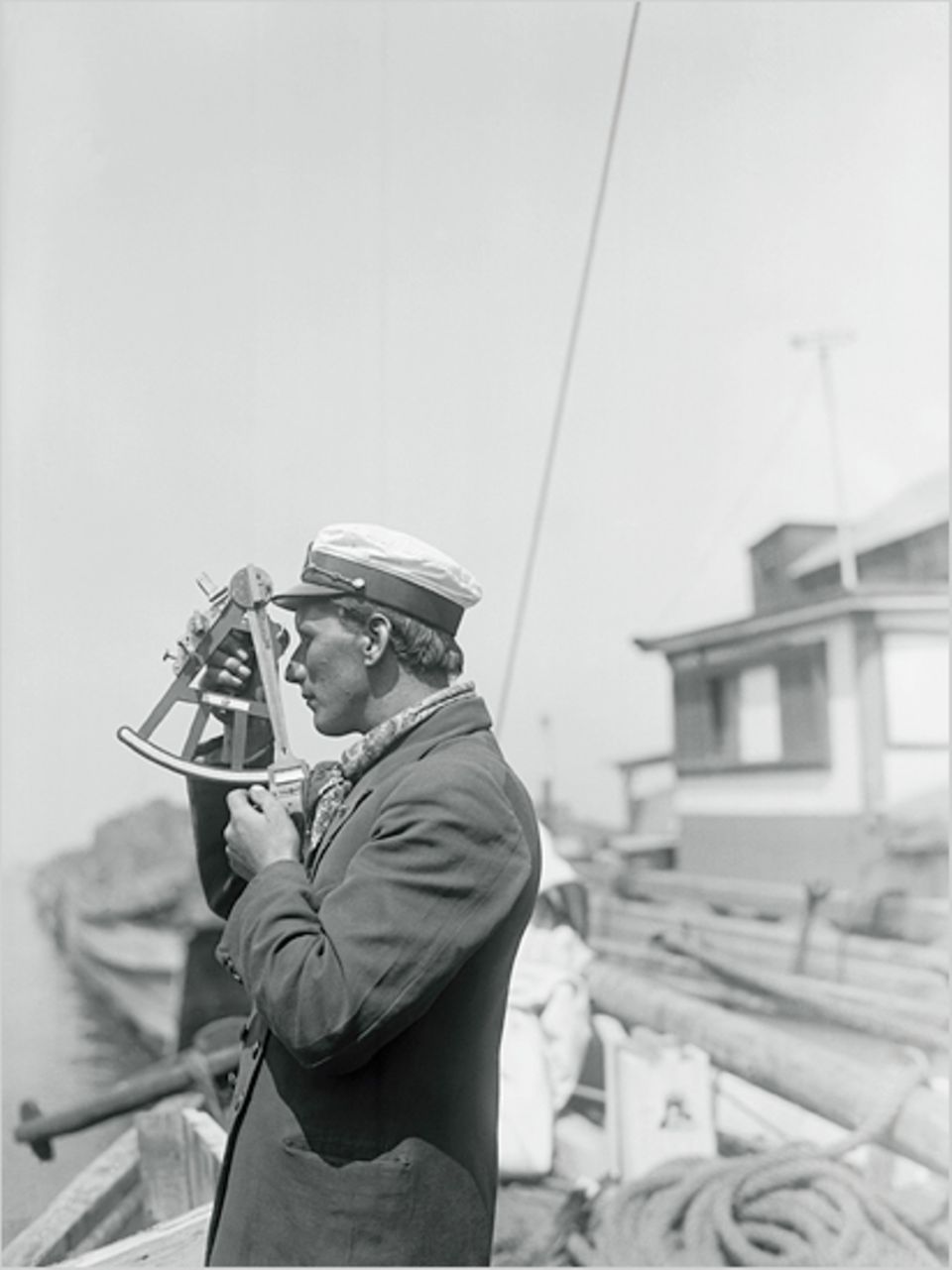

Die geographische Breite lässt sich zum Beispiel mit einem Astrolabium, einem Sextanten oder einem Jakobsstab bestimmen - mit ihnen kann man den Höhenwinkel zwischen der Sonne oder einem anderen Fixstern und dem Horizont messen.

Auch die Entwicklung des Kompasses und die Aufzeichnung von Seekarten machten die Orientierung auf See immer leichter.

Der Durchbruch des Kompass'

Der endgültige Durchbruch gelang erst 1750, als der Engländer John Harrison ein neues Uhrmodell entwarf.

Von nun an war es möglich, auch auf See die exakte Zeit abzulesen, was zur Bestimmung des Längengrades notwendig ist.

Denn nur mit Angaben über Breiten- und Längengrad lässt sich der genaue Aufenthaltsort eines Schiffes herausfinden.

Zwar klingen all die Methoden und Messverfahren kompliziert, und es braucht viel Übung, um die Instrumente bedienen oder Seekarten lesen zu können. Aber auch wer heute zur See fährt, muss diese Grundlagen beherrschen, sodass er im Notfall, wenn die einmal Technik ausfällt, den richtigen Weg findet.