Wenn das Telefon in der Lübecker Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie klingelt, kann es hektisch werden: Es könnte ein Zoo mit der traurigen Nachricht, dass eines ihrer Tiere gestorben ist, anrufen. Doch so traurig der Anlass ist, für die Wissenschaftler des Instituts heißt es nun, schnell ins Auto zu springen und zum Zoo zu eilen. "Jede Minute ab dem Anruf zählt", sagt Philipp Ciba, Mitarbeiter im Institut. Denn für die Forscher gilt es wichtige Proben zu sichern. Was sichern diese Wissenschaftler? Und wieso diese Hetze?

Um das zu erklären, lohnt es sich, ein paar Monate in die Vergangenheit zu blicken. Damals rief der Rostocker Zoo bei den Lübecker Forschern an und teilte mit, dass einer ihrer Schneeleoparden gestorben ist. Ein besonders trauriger Verlust, denn Schneeleoparden sind sehr gefährdete Tiere. Nach Schätzungen von Tierschützern leben nur noch 3.000 Tiere in freier Wildbahn und 300 in Zoos.

Nachdem die Tierärzte des Zoos den Tod des Tieres festgestellt hatten, untersuchten sie es auf die Todesursache. Dabei entnahmen sie gleich drei Gewebeproben: Eine von der Bauchspeicheldrüse, eine zweite von der Speicheldrüse und noch eine dritte von der Haut. Die Proben verwarten die Ärzte bis zur Ankunft der Lübecker Forscher in einem Kühlschrank. Diese sammelten sie ein und brachten sie nach Lübeck, wo im Institut bereits Mitarbeiter auf die Fracht warteten. In der Zwischenzeit hatten die Kollegen im Labor alles vorbereitet, um nun aus den Gewebeproben sogenannte adulte Stammzellen zu gewinnen. "Diese Stammzellen enthalten ganz wichtige Informationen. In ihnen ist der genetische Code der Tiere enthalten, also alle Informationen über das Tier und die Tierart. Diese gewinnen wir aus den Proben", erklärt der Biologe Philipp Ciba.

Aufwendiger Gewinnungsprozess

Für die Gewinnung der Stammzellen sind mehrere komplizierte Schritte nötig, bis sie sich vermehren können. Die Zellen, die die Forscher erhalten, haben die Eigenschaft, dass sie sich immer weiter teilen, das heißt, dass sie sich verdoppeln können. Aus einer Zelle entstehen zwei, aus diesen zwei wieder je zwei neue. Der Prozess ist immer fortsetzbar. Man könnte sagen: Über einen Zeitraum von etwa vier Wochen werden die Zellen vermehrt. Hierbei entstehen mehrere Millionen neuer Zellen.. Dann frieren sie alle Zellen ein. Dadurch hört die Vermehrung auf.

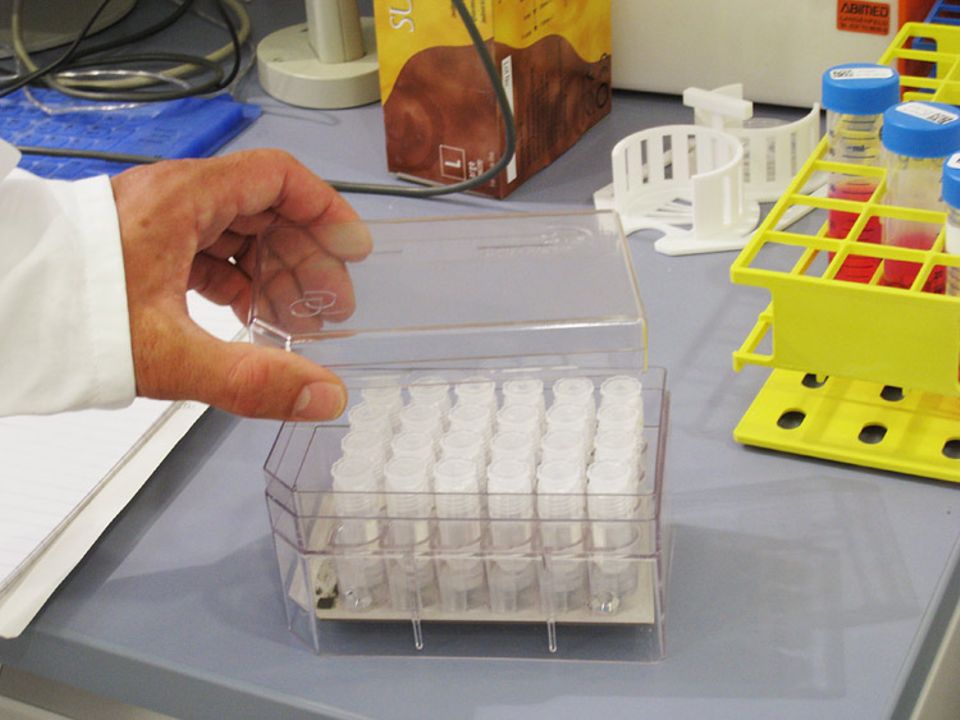

Und das ist das spezielle an diesem Projekt. Mit einer ganz besonderen Methode, der Kryokonservierung läuft das Einfrieren ab. Mit einem Gefrierschutzmittel versehen, füllen die Forscher die Stammzellen in kleine Röhrchen. Dann lagern sie sie in einer mit Stickstoff gefüllten Kühlbox. Wie riesige Thermoskannen sehen die Behälter aus. -140 Grad Celsius müssen die Behälter mindestens haben, erst dann sind die Proben sicher gelagert. Erst bei diesen eiskalten Temperaturen werden die Prozesse, die in einer Zelle stattfinden, angehalten. „Angehalten, aber nicht für immer gestoppt. Im tiefgefrorenen Zustand können die Zellen über viele jahrhunderte aufbewahrt werden. Taut man die Zellen wieder auf, leben sie weiter und sie stehen uns Wissenschaftlern für Forschungen zur Verfügung.“, erklärt Ciba. Weil diese Zellen für Wissenschaftler so wertvoll sind, wird ein Teil jeder Proben von jedem einzelnen Tier zur Sicherheit an einem anderen Ort ausgewahrt, und zwar in der Cryobank des Fraunhofer IBMT im Saarland.

Doch warum frieren die Forscher die Stammzellen von Wildtieren ein? Was wollen sie mit den Zellen erforschen? Das erklärt Professor Charli Kruse, Standortleiter der Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie in Lübeck: „Das Wissenschaftler biologisches Material sammeln, um damit Erkenntnisse über Tiere zu gewinnen, ist nichts Neues. Schon vor einigen hundert Jahren legten sie Sammlungen mit Knochen an oder legten Tiere in Alkohol ein. Unsere Zellbank führt dieses Tradition fort und nutzt dafür den derzeitigen Technikstand.“ Das Ziel drückt sich bereits im Namen der Datenbank aus: So entstand in Anlehnung an „Brehms Tierleben“, eine Enzyklopädie des Tierreichs aus dem 19. Jahrhundert, die CRYO-BREHM-Zellbank.

„Das Projekt hat einen idealistischen Antrieb“, ergänzt Philipp Ciba. „Global nimmt die Biodiversität ab, das heißt, die Vielfalt der Lebewesen schwindet. Sehr viele Arten, besonders unter den Amphibien und Korallen sind bereits ausgestorben oder so extrem bedroht, dass unsicher ist, ob sie überleben werden. Doch wenn sie einfach aussterben würden, wären alle Informationen über sie verloren. Dadurch dass wir die Informationen in Form von lebenden Zellen speichern, können wir Wissenschaftler viel über die Tiere lernen – selbst wenn die Tiere trotz Artenschutz aussterben sollten.“

Was die winzigen Zellen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann, an wichtigen Informationen enthalten, weiß Ciba ebenfalls: „Die Zellen speichern die Evolutionsprozesse von Millionen Jahren. Man kann an ihnen ablesen, wie sich Arten und Unterarten entwickelt haben.“ Dem leiter des Instituts, Professor Charli Kruse, interessiert besonders, wie es sein kann, dass bei Fischen Gliedmaßen nachwachsen können: „Was hat sich verändert, dass dies bei Fischen gelingt? Warum passiert das nicht bei anderen Wirbeltieren, warum nicht beim Menschen?“ Vielleicht, so hofft er zumindest, gewinnt er diese Kenntnis einmal durch die gesammelten Zellen.

Tierschutz behält oberste Priorität

Doch Charli Kruse und Philipp Ciba betonen eins mit Nachdruck: „Auch wenn wir hier die Informationen über die Tiere gesichert haben, darf das den Tierschutz nicht ersetzen. Dieser muss weiterhin oberste Priorität behalten.“ Und wird man mit den hier aufbewahrten Zellen Tiere einmal klonen – wie im Hollywood Kinofilm „Jurassic Park“?

„Das streben wir definitiv nicht an“, sagt Ciba. Heutzutage sind die Methoden hierfür sowieso noch viel zu unausgereift. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in einigen hundert Jahren unsere Stammzellen eventuell dafür verwendet werden. Die Entscheidung bleibt aber der Gesellschaft und den Forschern der Zukunft überlassen“.

Damit die Forscher von morgen die Stammzellen der heute lebenden Wirbeltieren sicher haben, setzen Ciba und Kruse ihre Sammelarbeit fort. Mittlerweile befinden sich in der Cryo-Brehm-Zellbank Stammzellen von 70 Wildtieren mit 2.000 einzelnen Proben. Neben dem Schneeleoparden sind auch die Informationen von einer Giraffe, einem Waldkauz, einem Löffler und einem Stör gesichert. Allerdings fehlen noch viele Proben: Insgesamt gibt es nämlich 4.629 Säugetiere und 54.000 Wirbeltiere. Wenn man all diese Tiere in Originalgröße aufbewahren würde, bräuchte man riesengroße Lagerräume. Doch mit der Stammzellenaufbewahrung passen die Stammzellen aller Säugetiere in nur fünf Cryo-Tanks.

Noch heißt es also fleißig weitersammeln, so dass die Arche Noah der Neuzeit vollständig wird. Das erfolgt auch: Durchschnittlich alle zwei Wochen bekommen die Wissenschaftler einen Anruf von einem Zoo. Nicht immer mit einer traurigen Nachricht, so wie es bei dem Schneeleoparden war. Manchmal freuen sich die Zoos auch sehr, wenn sie durchrufen: Bei einer Tiergeburt, können aus der Nachgeburt ebenfalls Stammzellen gewonnen werden. Auch diese Proben erhalten die Lübecker Forscher und dann heißt es wieder: losflitzen, im Labor alles vorbereiten und die Proben sicher einfrieren.