„Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften!“, tönt eine zarte Kinderstimme über die Weidendammer Brücke. Sie vermischt sich mit den Klängen des Berliner Nachtlebens der 30er Jahre: dem Gelächter der Varietébesucher, den Rufen der Zeitungsverkäufer, dem Rattern der Hochbahnen und dem Hupen der vorbeifahrenden Autos.

Wenige Stunden zuvor wird Direktor Pogge bei der Heimkehr aus seiner Spazierstockfabrik Zeuge eines merkwürdigen Schauspiels: Im Wohnzimmer knickst seine kleine Tochter Pünktchen beständig vor der silbern tapezierten Wand und streckt ihr beide Arme entgegen: „Haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten. Die Schachtel nur zehn Pfennige.“ Verwirrt macht Direktor Pogge im Türrahmen kehrt und flüchtet sich in die abgeschirmte Welt seines Arbeitszimmers. – „Bei dem Kind piepst’s wohl!".

Modernes Großstadtmärchen

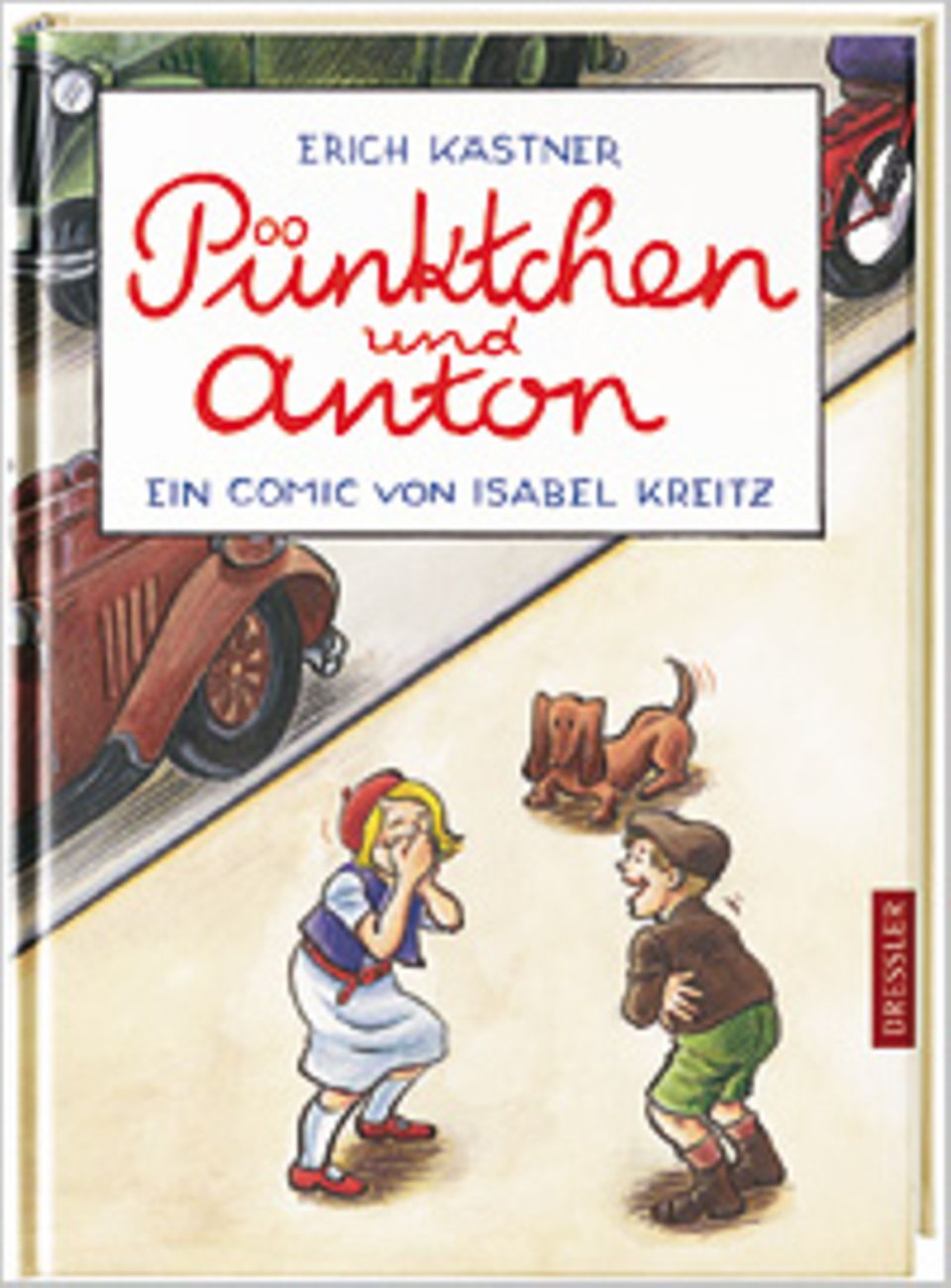

Erich Kästners Geschichte über ein kleines Mädchen aus gutem Hause, das allabendlich auf der Weidendammer Brücke in Berlin Mitte Streichhölzer verkauft, ist weltbekannt. Schon bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1931 erregte der Roman „Pünktchen und Anton“ großes Aufsehen: Vor der realen Kulisse Berlins hatte Erich Kästner das erste moderne Großstadtmärchen geschrieben. Im Stil der neuen Sachlichkeit scheinen die Ereignisse der, wenn nicht eigenen, so doch denkbaren Lebenswirklichkeit der jungen Leser entlehnt zu sein.

„Kennt ihr die Weidendammer Brücke? Kennt ihr sie am Abend, wenn unterm dunklen Himmel ringsum die Lichtreklamen schimmern?“ Pünktchen jedenfalls kennt sie gut. Unbemerkt von ihren Eltern, die sich keine hundert Meter entfernt in einem der hell erleuchteten Ballhäuser verlustieren, mimt das kleine Mädchen dort Abend für Abend in zerrissenen Kleidern die Bettlerin. Schließlich will sie ihrem trunksüchtigen Kinderfräulein unter die Arme greifen. Und natürlich ihrem besten Freund Anton, der auf der anderen Straßenseite steht und für die medizinische Behandlung seiner todkranken Mutter Schnürsenkel verkauft.

Pünktchen und Anton entsprechen einem zur damaligen Zeit ganz neuen Heldentypus der Jugendliteratur: Unbeirrbar üben sie Solidarität an Schwächeren, auch wenn sie dazu die engstirnigen Erwachsenen austricksen und erziehen müssen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs appelliert der humanistische Autor Erich Kästner auf diese Weise an die jüngere Generation in stärkerem Maße Verantwortung zu übernehmen. Frei nach seinem berühmten Ausspruch „es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, legt er seine Hoffnung auf eine bessere Zukunft in die Jugend. Und so führen auch „Pünktchen und Anton“ die Geschichte schließlich zum Happy End: Mit einer kleinen finanziellen Hilfe von Pünktchens reichem Vater wird Antons Mutter wieder gesund und kann das nachlässige Kindermädchen im Hause Pogge ersetzen. - Großkapital und Arbeiterklasse reichen sich respektvoll die Hände.

Aktuelles Thema der Wohlstandsverwahrlosung

Das Problem der „Wohlstandsverwahrlosung“ hat Erich Kästner im Jahr 1931 mit seinem Roman „Pünktchen und Anton“ wohl zum ersten Mal für eine junge Leserschaft literarisch aufbereitet. Auch 80 Jahre später bleibt das Thema der seelischen Vernachlässigung von Jugendlichen in den reichen Industrieländern aktuell. Jüngst wurde es durch Autoren wie zum Beispiel Helene Hegemann in der Popliteratur aufgegriffen. Und auch Kästners Roman dient 80 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer wieder als Vorlage für moderne Adaptionen in Film und Theater.

Auf Figuren, „die den Halt in ihrer Umgebung verlieren“, konzentriert sich seit Jahren auch die preisgekrönte Hamburger Zeichnerin Isabel Kreitz in ihren Werken („Die Entdeckung der Currywurst“, „Die Sache mit Sorge“). Unlängst hat sie Kästners alte Geschichte von Pünktchen und Anton in die moderne Form einer Graphic Novel gegossen. Dabei verzichtet Kreitz bewusst darauf, das Setting der Weimarer Republik in das 21. Jahrhundert zu überführen. Vielmehr ist ihre Comicadaption als Hommage an die geistigen Väter von Pünktchen und Anton gedacht: den Autor Erich Kästner und den Illustrator Walter Trier, dessen unverkennbare Zeichnungen sämtliche Originalausgaben der insgesamt zwölf Kinderbücher Kästners zieren.

„Wer im damaligen Berlin mit Ziffern im Kopf, stupide vom Lärm der Stadt durch die Straßen hetzte und am erstbesten Kiosk einen „Trier“ sah, blieb stehen, holte Luft und – lächelte“, schwärmte Kästner einmal über den Illustrator aus Prag, der lange vor ihm selbst zu Berühmtheit gelangt war. Damals prangten Triers Zeichnungen in bunten, kräftigen Farben und kantigen Umrissen nicht nur von Buchcovern, sondern auch Zeitschriften und Werbeplakaten. In faszinierender Detailtreue scheinen sie nun auf Isabel Kreitz Comicpanels hinübergesprungen zu sein. Und dürfen dort in filmischen Sequenzen nach jahrelanger Starre ihren Bewegungsdrang ausleben.

Gute Geschichten am Leben erhalten

Ausscherungen nach rechts oder links erlaubt die Zeichnerin ihren Figuren aber keine: Wie gehabt steckt Pünktchen in blauem Kleid und roten Schuhen, der langschnauzige Dackel Piefke weicht selten von ihrer Seite, die Herren tragen auf der Straße Gehmantel und Hut und der Chauffeur setzt Pünktchen in einer schwarzen Limousine vor der Schultür ab. Kreitz, die vor fünf Jahren bereits Kästners Roman „Der 35. Mai“ als Graphic Novel herausgebracht hat, hält sich streng nicht nur an die visuelle, sondern auch an die literarische Vorlage. Die Comicadaption folgt dem Aufbau von Kästners Roman und die Sprechblasen geben den Text des Autors möglichst wortgetreu wieder. Ein Versuch, „die Grenzen zwischen den Buch- und Comic-Regalen weiter einzureißen“, so Kreitz.

Fazit

Trotz guter Vorsätze kann ihre Comicadaption der Romanvorlage nur in Teilen gerecht werden. So fehlen in Kreitz Geschichte zum Beispiel Kästners moralische „Nachdenkereien“, in denen er zum Ende jedes Kapitels über Werte wie „Pflicht“, „Mut“ oder „Respekt“ räsoniert. Und auch die kleinen Spitzen des auktorialen Erzählers gehen bei der Comicadaption, die sich auf die Wiedergabe von Dialogen beschränkt, verloren. Davon, dass ihre Graphic Novel eine „Arme-Leute-Version für Leseunwillige“ darstelle, will Kreitz aber trotzdem nichts wissen: „Eine gute Geschichte ist es doch wert am Leben zu bleiben, ob als Film, Hörspiel oder Theaterstück“.

Isabel Kreitz nach der Vorlage von Erich Kästner und Walter Trier: „Pünktchen und Anton. Ein Comic“, ab 12 Jahren, Cecilie Dressler Verlag, 16,90 €.