Auf dem roten Planteten leben - ist das möglich?

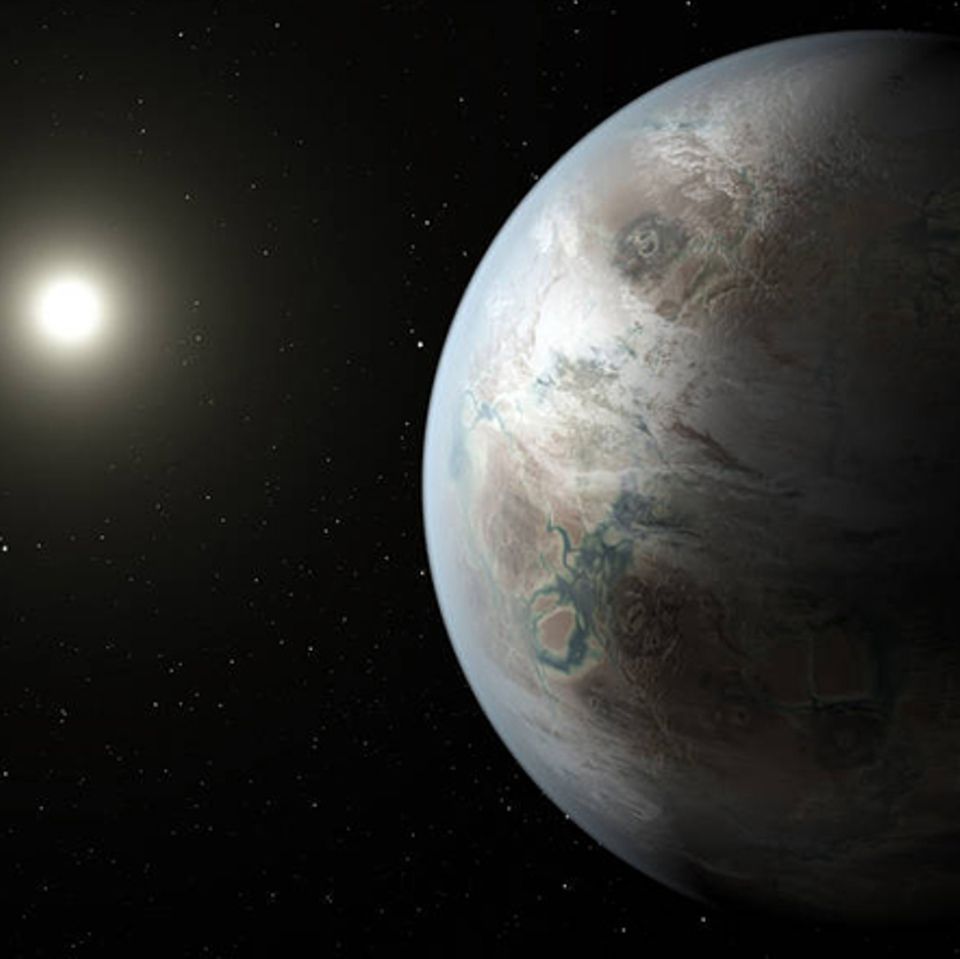

Schier endlos erstreckt sich die rote Wüste über den Planeten. Schluchten durchschneiden seine Oberfläche, Gräben furchen sich tief in den steinigen Grund. Riesige Vulkane ragen in die Höhe. Der feine Staub, der durch die eiskalte Luft peitscht, kriecht in jede Felsspalte und färbt selbst den Himmel rot. Der Mars, unser Nachbar im Sonnensystem, ist ein rauer, unwirtlicher Ort. Und hier sollen eines Tages Nadelbäume wachsen? Ein ganzer Wald den Äquator begrünen? Sollen Flüsse strömen und sogar ein Ozean auf der Nordhalbkugel wogen?

Vielleicht. Zumindest gibt es Menschen, die genau davon träumen und daran glauben - an ein Leben auf dem Mars. Und das sind längst nicht nur Spinner, die zu lange durch ihr Teleskop gestarrt haben. "Wir können den Mars bewohnbar machen", sagt auch Christopher McKay, Planetenforscher der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA.

Verrückt? Sicher. Aber er hat gute Gründe für seine Zuversicht: Erstens ist der Mars als direkter Nachbar der Erde mit einem Raumschiff vergleichsweise schnell erreichbar. Gut, zwischen ihm und unserer Heimat liegen auch bei günstigster Planetenkonstellation immer noch knapp 100 Millionen Kilometer (siehe Grafik). Rund sechs Monate würde die Reise sicher dauern. Dennoch ist das ein überschaubarer Zeitraum. Zweitens müssten sich die Menschen auf dem Mars in zeitlicher Hinsicht kaum umstellen: Ein Marstag, genannt "Sol", dauert mit 24,6 Stunden kaum länger als ein Erdentag. Drittens sind die Temperaturen im Vergleich zu je nen der anderen Planeten mit durchschnittlich minus 53 Grad Cel sius geradezu lauschig. An Sommertagen erwärmt sich die Luft am Äquator bisweilen sogar auf an genehme plus 20 Grad Celsius.

Festes Wasser flüssig machen

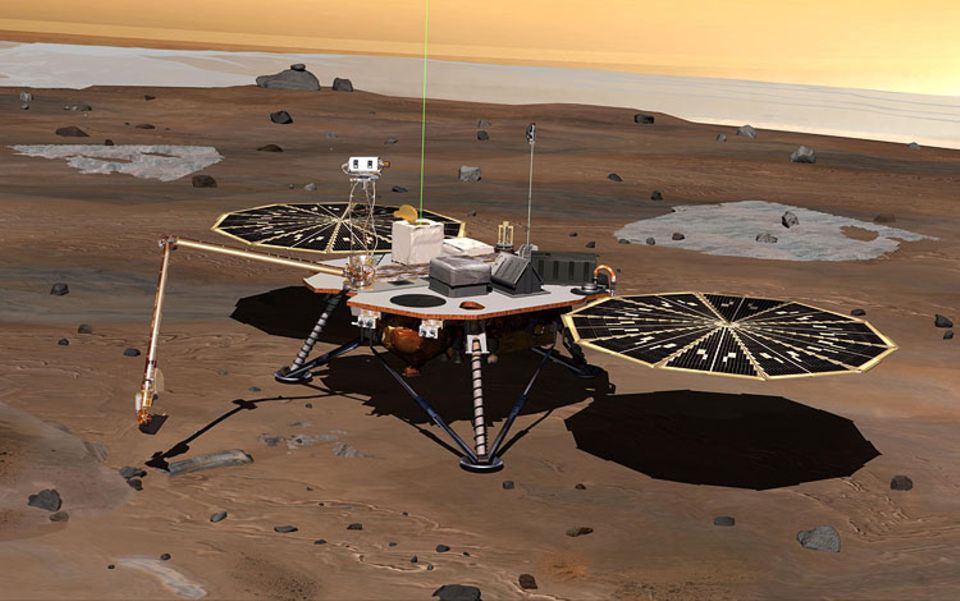

Viertens schließlich – und das ist am wichtigsten – bewies die Sonde "Phoenix" im Jahr 2008 zweifelsfrei, dass es gefrorenes Wasser auf dem Roten Planeten gibt. Weltweit gerieten die Forscher ganz aus dem Häuschen. Wasser ist nun einmal Quell allen Lebens.

Einziges Problem: Das Wasser ist nicht flüssig. Was nicht nur an der Kälte liegt, sondern vor allem an der dünnen Luft. Der Druck der Atmosphäre ist so gering, dass gefrorenes Wasser nicht wie auf der Erde schmilzt, sondern sofort gasförmig wird und sich in der Luft verflüchtigt.

"Terraforming" - "Umwandlung zur Erde"

Doch das ließe sich ändern, meint Christopher McKay. "Wenn wir die Atmosphäre mit Treibhausgasen erwärmen, würden wir es in etwa 100 Jahren schaffen, flüssiges Wasser zu haben", behauptet er. Christopher McKay und seine Kollegen glauben, dass etwa im Marsboden ein geschlossenes Kohlendioxid (CO2) durch die Wärme gasförmig würde, die Luft verdichten und den Planeten wie eine Schutzschicht umhüllen würde. Das wäre der Beginn einer Verwandlung, die den Mars der Erde ähnlicher machen würde. "Terraforming" (auf Deutsch etwa: Umwandlung zur Erde) nennen Wissenschaftler solche Prozesse.

Klar sprießen dann nicht automatisch Blumenwiesen oder die eingangs erwähnten Nadelwälder. "Erste Pflanzen könnten allerdings schon überleben", so der Forscher. Flechten etwa. Denn diese Gewächse brauchen nichts außer Licht und Kohlendioxid, das sie in Sauerstoff umwandeln können. Und Kohlendioxid gibt es auf dem Mars zur Genüge: 95 Prozent der Luft rund um den Roten Planeten besteht aus nichts anderem als CO2.

Auf geht's! Reise zum Mars

Schritt für Schritt ließen sich dann immer höhere Lebensformen auf dem Mars ansiedeln. 900 Jahre würde es dauern, bis tatsächlich der erste Nadelbaum stünde, berechnete der Botaniker James Graham von der Universität Wisconsin-Madison in den USA. Seine Vorstellung: Die Pflanzen würden im Verlauf der Zeit so viel Sauerstoff produzieren, dass Menschen eines Tages auf dem Mars ohne Hilfsmittel atmen könnten! Falls es tatsächlich so weit kommen sollte, erleben das aber erst unsere Ururururururururururururururururur...-Enkel: "Dies würde vielleicht 100 000 Jahre dauern", sagt Christopher McKay.

Doch zurück auf die Erde, zurück in die Gegenwart: Bisher hat noch kein Mensch den Mars je betreten. Und bevor es so weit ist, müssen sich die Forscher noch über ganz andere Dinge Gedanken machen. Zum Beispiel dar über, dass ein Raumschiff für den Weg zum Mars und wieder zurück eine Menge Treibstoff braucht - mehr als es transportieren kann.

Da es im Weltraum natürlich keine Tankstellen gibt, planen die Wissenschaftler, eine unbemannte Mission vorauszuschicken. Diese soll auf dem Mars ein Kraftwerk errichten, ferngesteuert und mit Robotern. Mithilfe von Wasserstoff verwandelt es dann Kohlendioxid in die Raketentreibstoffe Methan und Sauerstoff. Nach etwa zwei Jahren Betrieb könnte das erste Raumschiff mit Besatzung starten. Frühestens im Jahr 2030.

Ob Christopher McKay dann dabei sein wird? Der Wissenschaftler ist heute 55 Jahre alt und in 20 Jahren für eine Reise zum Mars vermutlich schon zu alt. Dennoch forscht und grübelt er weiter über die Umwandlung unseres Nachbarplaneten: "Das einzige Risiko ist doch, dass es nicht funktioniert."

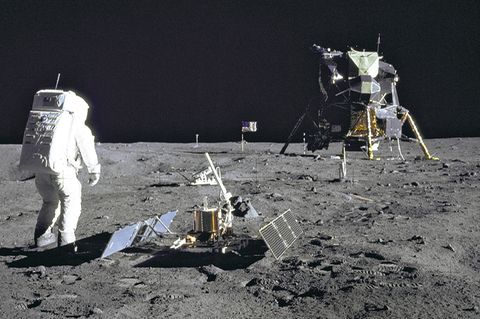

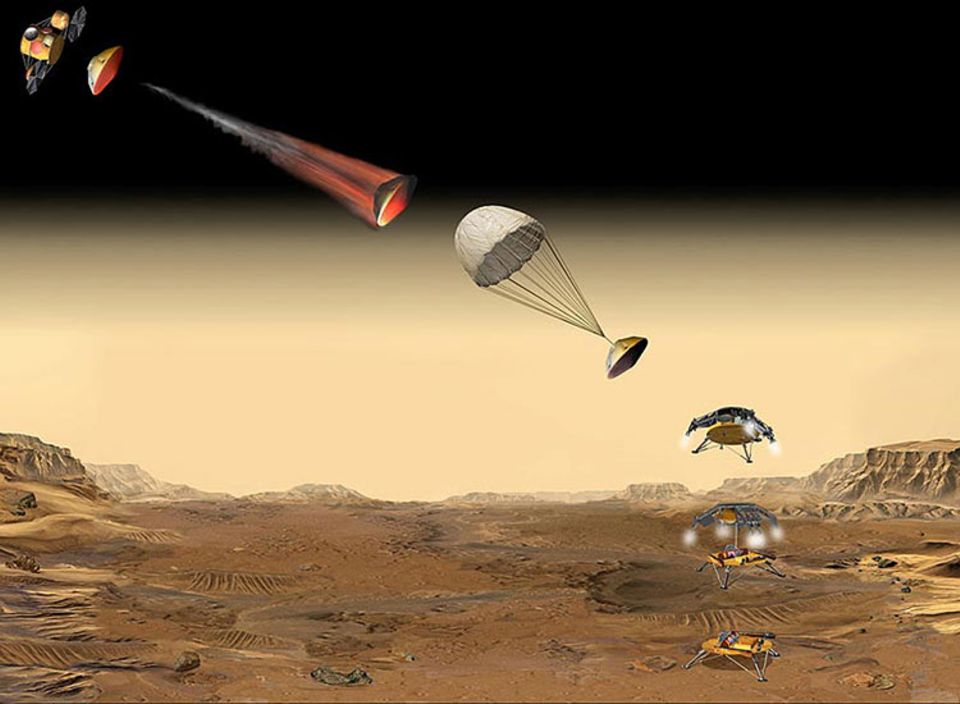

Die Landung naht...

Wissenschaftler haben errechnet, dass ein Flug zum Mars etwa sechs Monate dauern würde.

Eine Landung könnte wie auf dem Bild rechts aussehen:

Hat das Raumschiff die Mars-Umlaufbahn erreicht, koppelt sich die Landefähre ab und tritt in die Atmosphäre ein. Ein Fallschirm bremst die Kapsel vor der Landung ab.

Zündende Ideen

Mit einem Lift ins All düsen? Auf dem Mars unter Glas leben? Noch bevor der erste Mensch in den Weltraum flog, ersponnen Dichter, Forscher, Filmemacher Ideen, wie sie die fremden Welten im All erkunden oder gar besiedeln könnten...

War Konstantin E. Ziolkowski (1857–1935) ein Spinner? Der russische Forscher hatte tatsächlich die Vision, einen Weltraumfahrstuhl zu bauen. So könne man schließlich auf Raketen verzichten, meinte er. Nicht nur Hobbyforschern gefällt die Idee. Selbst die NASA tüftelt heute noch daran. Geplante Länge des Lifts: 35800 Kilometer.

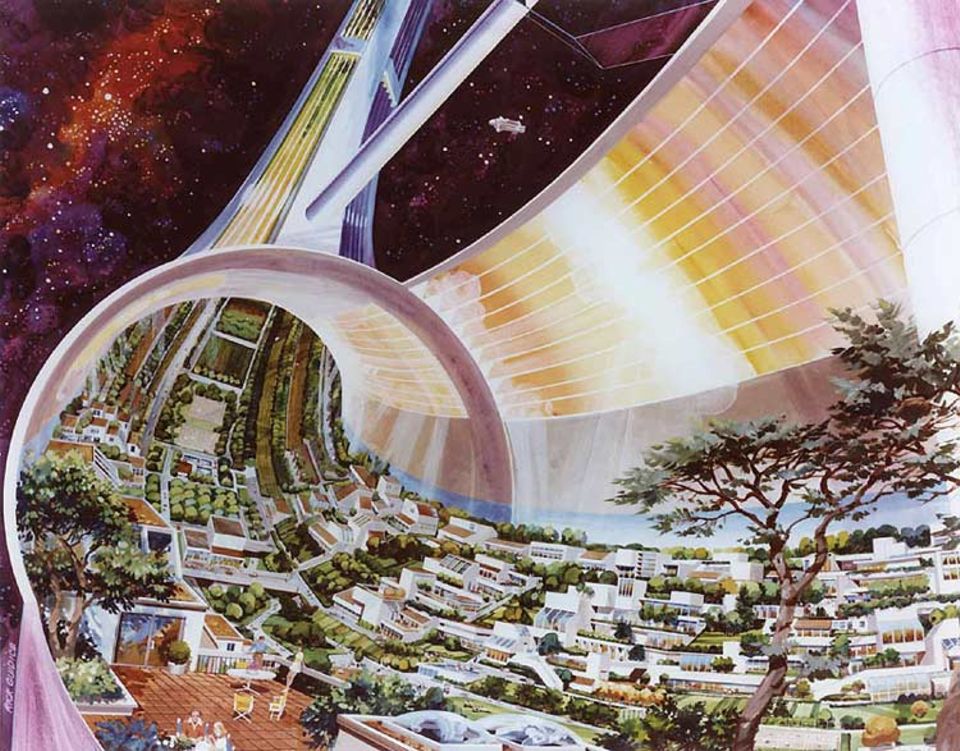

Das Rad neu erfinden? Genau das taten 1975 Wissenschaftler der Stanford-Universität im US-Bundesstaat Kalifornien.

Zusammen mit der NASA grübelten sie über dem Modell einer reifen förmigen Station mitten im Weltraum.

Dieser Stanford-Torus (auf Deutsch: Stanford-Ring) war mit 1,6 Kilometer Durchmesser geplant.

Ganze Orte, Flüsse, Wälder und rund 10 000 Menschen sollten darin Platz finden. Die Idee: Das Rad dreht eine Runde pro Minute und die Fliehkraft drückt alles nach außen an den Fußboden der Station.

Noch eine Idee: Die Verkuppelung der Erdenbürger auf dem Mars! Unter Riesendächern könnten Menschen fernab der Erde überleben, glauben manche Wissenschaftler und nennen diese Form der All-Besiedlung Paraterraforming. Innerhalb der Oasen gäbe es Siedlungen, Wälder, Felder. Weil der Druck außerhalb der Gebäude wesentlich geringer wäre als im Inneren, müsste man sie jedoch gut befestigen. Sonst flögen sie davon.

Marsgeschichte

Wie die anderen Planeten des Sonnensystems entstand der Mars vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Als warme Kugel umgab ihn eine dichtere Atmo sphäre, Flüsse und Meere bedeckten seine Oberfläche.

Als er abkühlte, wurde die Luft immer dünner, und das Wasser verdunstete oder gefror.

Die Mars-Sonde Phoenix nahm 2008 eine Probe des Mars-Eises, untersuchte es in ihrem Minilabor und funkte ihre Ergebnisse an die Erde.

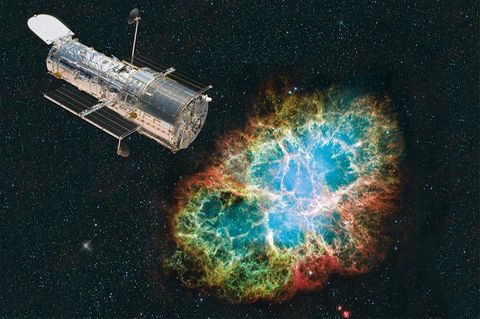

Marserforschung: Jeder Helfer zählt!

"Sei ein Marsianer!", mit diesen Worten fordert die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA alle Weltraumfans zur Mithilfe auf - beim Kraterzählen. Der Grund: Marssonden haben die Oberfläche des Roten Planeten inzwischen so oft fotografiert, dass die NASA-Mitarbeiter es nicht mehr alleine schaffen, die Bilder auszuwerten. Helfen darf jeder! Auf der englischsprachigen Seite http://beamartian.jpl.nasa.gov/welcome muss man sich nur anmelden, und schon kann man mit dem Kraterzählen loslegen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Schülerexperiment "Mission zum Mars"

Wie fühlt sich ein Astronaut auf dem Mars? Wie baut man einen Marsroboter und wie steuert man ihn? Probiert es selbst aus! Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) lädt Schulklassen in ihre Experimentierlabore nach Köln und Dortmund ein. Auf der simulierten Mars-Reise beantworten die Wissenschaftler das DLR Fragen zur Raumfahrttechnik, dazu könnt ihr euch in Köln und Dortmund sogar per Videokonferenz austauschen.

Mehr Informationen findet ihr auf der Seite des "Schoollab" des DLR.