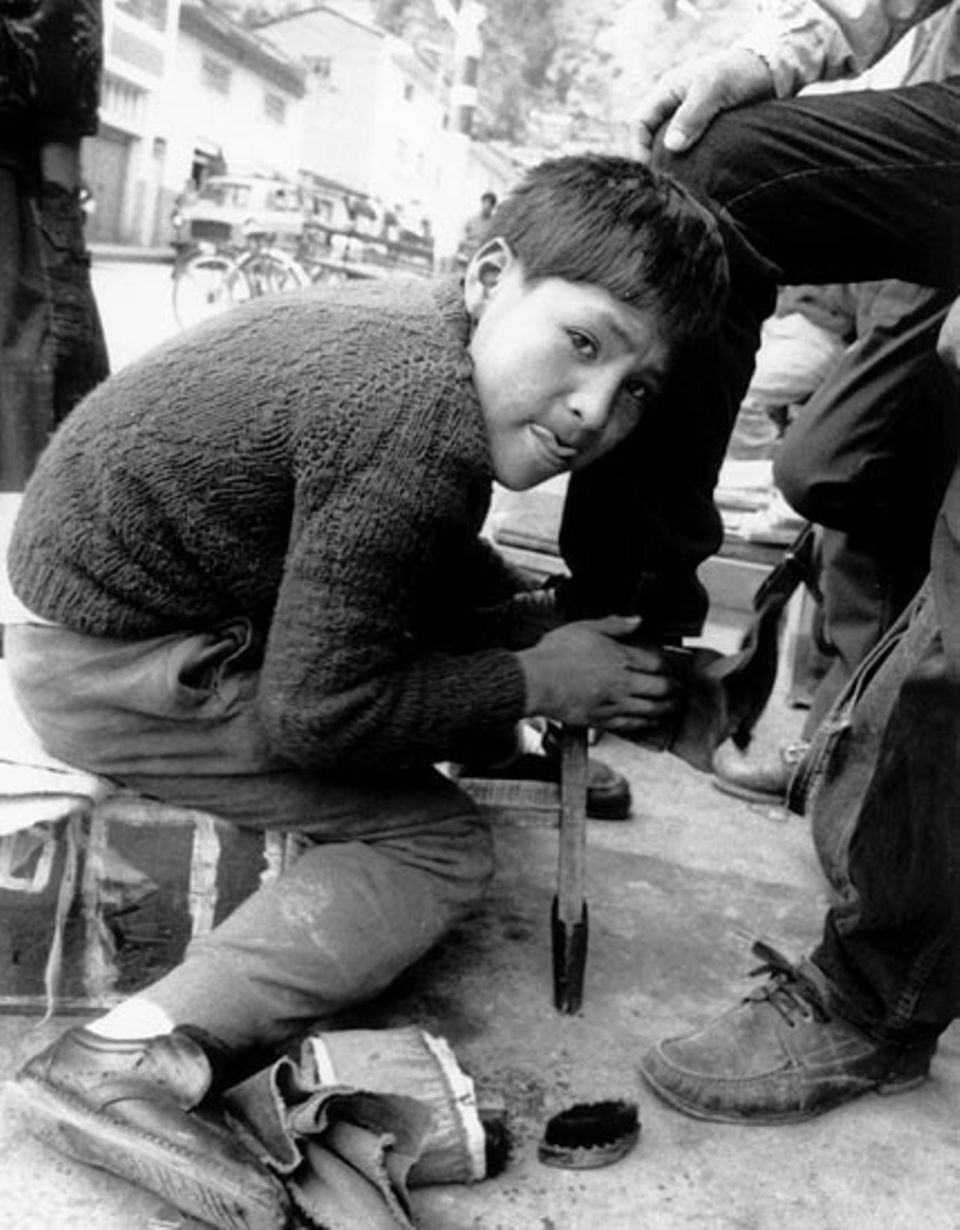

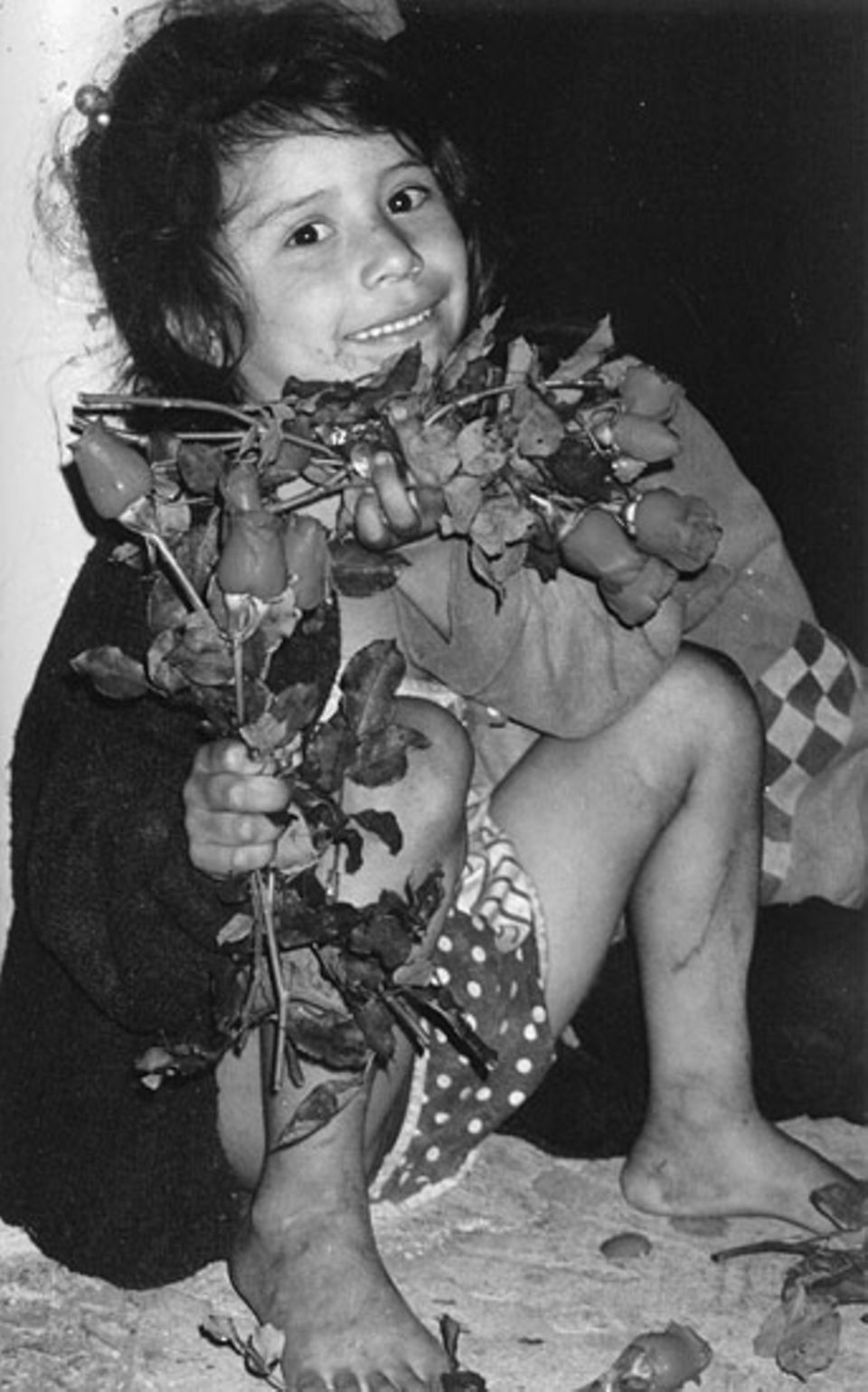

Betteln, Schuhe oder Autoscheiben putzen, Müll sammeln - damit verdienen sich Straßenkinder ihr Geld. Viele werden aber kriminell: Sie stehlen, verkaufen Drogen, überfallen andere Menschen oder prostituieren sich.

Weltweit 100 Millionen Straßenkinder

In Deutschland sind es um die 9000 Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. Weltweit schätzt die Weltgesundheitsorganisation die Anzahl auf 100 Millionen. Allerdings verbringen nur knapp ein Viertel dieser jungen Menschen ihre Zeit wirklich komplett auf der Straße. Die meisten haben noch Kontakt zu ihren Familien. Sie sind zwischenzeitlich zuhause, verschwinden dann wieder tage- oder wochenlang.

Es begann vor über 100 Jahren Die "desechables" ("Wegwerfbaren"), so ruft man die Straßenkinder in Kolumbien verächtlich, gibt es schon seit über 100 Jahren. Als die Menschen mit der beginnenden Industrialisierung verstärkt die Städte bevölkerten, wuchs auch die Zahl der obdachlosen Kinder. Sie waren Waisen, wurden von ihren Eltern ausgesetzt oder rissen aus, weil sie von den Eltern misshandelt wurden.

Soziale Hilfen gestrichen

Auch wenn die Existenz von Straßenkindern nicht Neues ist, in den vergangenen Jahren nahm ihre Zahl noch einmal erheblich zu. In Brasilien beispielsweise sollen 1979 ungefähr zwei Millionen und im Jahr 2000 acht Millionen gezählt worden sein. In Südamerika entfielen aufgrund einer Wirtschaftskrise viele soziale Hilfen, die zuvor ein Abgleiten auf die Straße verhinderten.

Gewalt, AIDS und Kriege

Doch auch heute noch sind Gewalterlebnisse ein häufiger Grund, das Straßenleben der Familie vorzuziehen. Der Tod der Eltern - in afrikanischen Ländern oft als Folge von AIDS - und in einigen Ländern das Chaos des Krieges treiben junge Menschen auf die Straße. Nur selten reißen sie aus, weil sie neugierig sind und Abenteuer suchen.

Bezahlte Mörder jagen Straßenkinder

Die Abenteuerlust würde ihnen auch schnell vergehen. Das Leben auf der Straße ist zwar spannend, aber nur selten mit einem Happyend versehen. Am schlimmsten ergeht es den Kindern in Lateinamerika. Dort empfinden manche Geschäftsleute die bettelnden Kinder als lästiges Übel und heuern Todesschwadronen - bezahlte Mörder - an, um sie loszuwerden. Auch sonst ist es sicherlich kein Vergnügen, sich täglich um sein Essen und ein warmes Bett für die Nacht sorgen zu müssen. Normalerweise bleibt es bei Unterkünften aus Pappe, alten Decken unter Brücken, auf Parkbänken oder sogar auf Müllhalden.

Flucht in die Drogen

Den täglichen Kampf ertragen die meisten Kinder nur mit Drogen: Alkohol, Marihuana und anderes. Doch der Rausch betäubt nur kurz, und die Probleme werden immer größer. Schließlich kosten Drogen Geld, und das muss irgendwo beschafft werden.

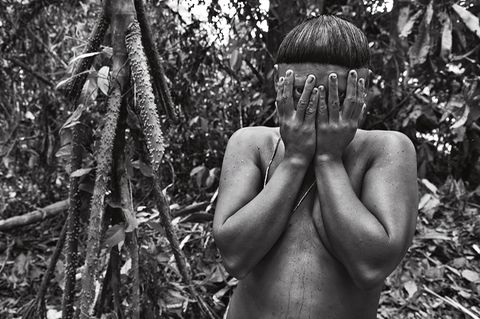

Schutz in Banden

Um wenigstens etwas Zuneigung und insbesondere Schutz zu erhalten, schließen sich die "ninos de la calla" oft in kleinen Gruppen oder Banden zusammen - Zuwendung und Geborgenheit sollte man eigentlich in der Familie erleben. Doch die familiäre Wärme fehlt in den Gangs weiterhin und erlebte Misshandlungen sowie das schwere Leben auf der Straße macht die meisten krank.

Fast alle obdachlosen jungen Menschen sind krank

Neben den Narben auf der Haut haben drei Viertel der Kinder Verhaltensstörungen und sind depressiv, das heißt sie sind immer traurig, oft unzufrieden mit sich selbst und möchten manchmal nicht einmal mehr leben. Weil sie oft unter Gewalt litten und sich selbst wertlos vorkommen, haben sie auch keinen Respekt vor anderen. Deshalb werden sie oft selbst zu Tätern.

Erlebt den Alltag der Straßenkinder Ein kaum vorstellbares Leben, oder? Doch das Kinderhilfswerk "terre des hommes" ermöglicht euch, den Alltag der Straßenkinder ein wenig nachzuempfinden. Lest hier über die Aktion "Straßenkind für einen Tag".

Lest bei GEOlino.de auch

Mehr zum Thema im Internet

Unter dem Titel "Kennen wir uns?" fotografierten sich deutsche Straßenkinder gegenseitig. Die Ausstellung der spannenden Bilder könnt ihr hier betrachten.