Als sich Europa Mitte der 1970er Jahre in den Weltraum aufmachte, war dort der Kalte Krieg bereits entschieden. Die USA hatten den "Wettlauf ins All" gegenüber der Sowjetunion gewonnen, die friedliche Phase der Raumfahrt brach an.

Dennoch war klar, dass die Staaten Europas nur dann Einfluss im Weltraum gewinnen könnten, wenn sie gemeinsam agierten. Daher schlossen sich am 30. Mai 1975 zehn Staaten, darunter Deutschland (aber noch nicht Österreich) zusammen und gründeten die Europäische Weltraumorganisation ESA.

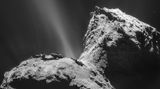

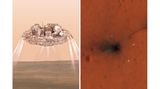

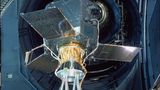

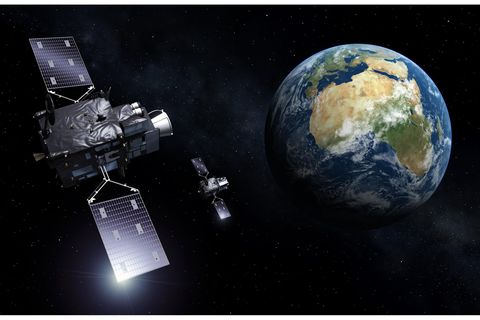

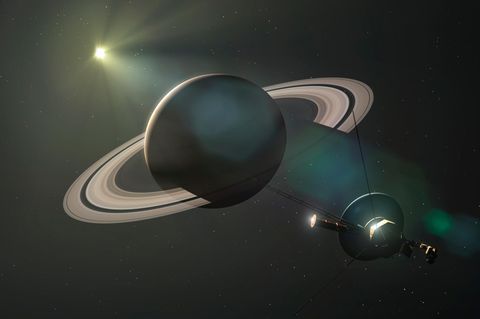

Mittlerweile gehören ihr 23 Mitgliedsstaaten an. Gewachsen ist über die Jahrzehnte auch ihr Aufgabenfeld: Neben der Entwicklung von Trägerraketen soll die ESA heutzutage auch Erdbeobachtung betreiben, Telekommunikation und Navigation aus dem Orbit ermöglichen, soll Himmelskörper im Sonnensystem besuchen und mit Teleskopen die Tiefen des Weltraums erkunden.

Große Erfolge und einige Misserfolge hat die ESA in den fünf Jahrzehnten erlebt, wie unsere Bildergalerie zeigt. Und die Herausforderungen wachsen. Ein neuer Wettlauf ins All hat begonnen, diesmal angetrieben von Firmen wie SpaceX, die dort draußen Geschäftsfelder wittern. Gegenüber ihnen wirkt Europas Weltraumorganisation zuweilen träge, teuer, entscheidungsschwach und unnötig kompliziert. Und doch braucht es sie mehr denn je, will Europas Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nicht völlig abhängig von US-Unternehmen werden.