Schweinfurther Grün: gefährliche Schönheit

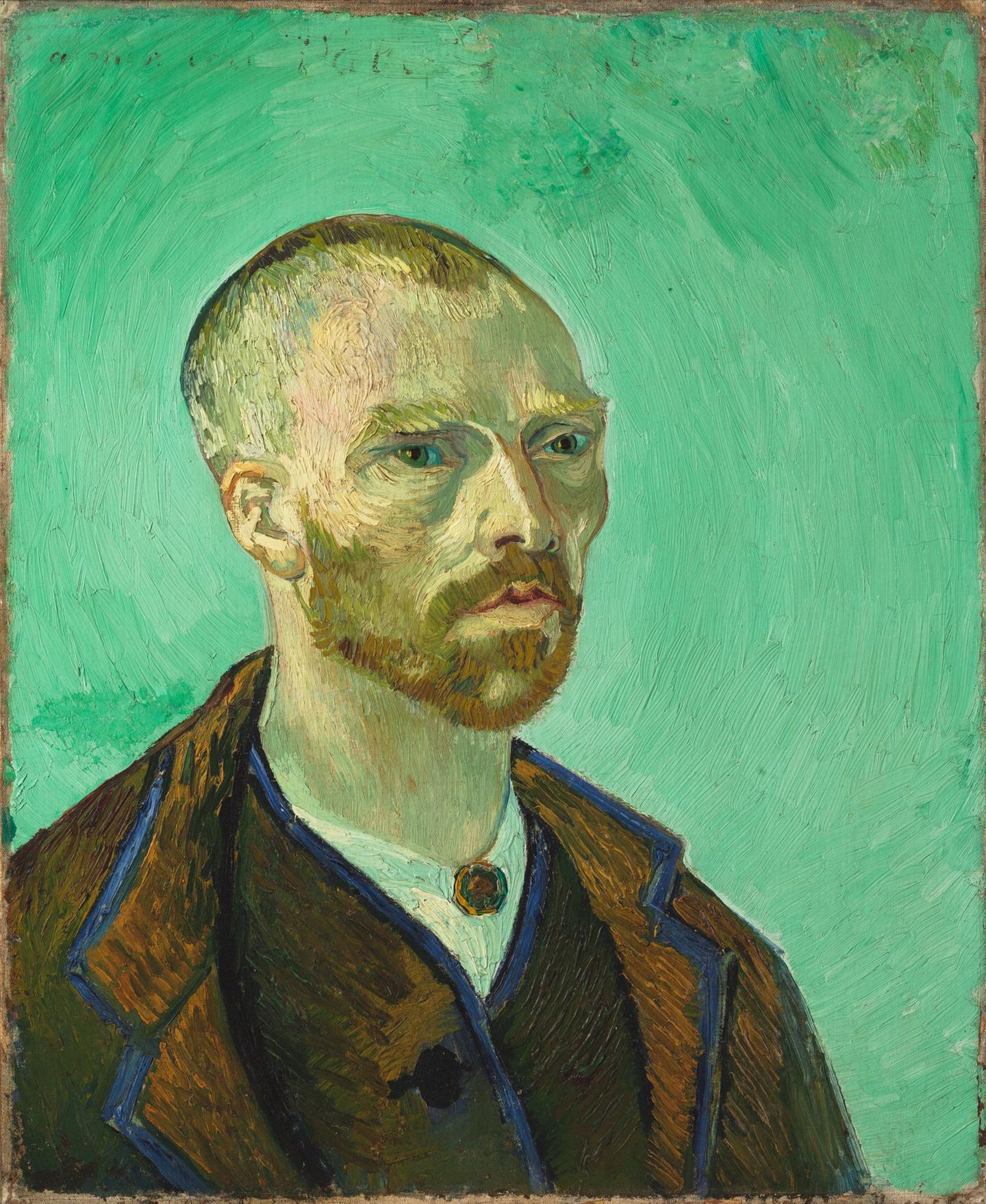

1805 stellte der österreichische Chemiker Ignaz von Mitis erstmals das leuchtend grüne Pigment her. Ab 1814 wurde es in Schweinfurt industriell gefertigt. Schon bald zierte es Tapeten, Spielzeug und Geschirr. Stoffe und künstliche Blumen wurden damit eingepudert. Sogar Bonbons und Konditorwaren verlieh das Schweinfurter Grün eine knallige Farbe. Impressionisten wie Monet, Gaugin und Van Gogh (Selbstporträt, 1888) arbeiteten damit.

Doch das Pigment hatte eine dunkle Seite. Es enthielt neben Kupfer und dem Salz der Essigsäure das Schwermetall Arsen. 1844 wies der Arzt Carl von Basedow nach, dass ein Pilz aus leimgebundenem Schweinfurter Grün giftige Verbindungen freisetzte. Wer zwischen feuchten Tapeten hauste, holte sich leicht eine Arsenvergiftung. Dasselbe Schicksal ereilte die Näherinnen, die aus arsenhaltigem Stoff Ballkleider fertigten. Auch der Abrieb von Lacken und Glasuren machte krank.

Schließlich wurde Schweinfurter Grün verboten – nur um zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine zweite Karriere als Insektizid zu starten. Die Kunstwelt ließ sich derweil nicht abschrecken: Bis ins 20. Jahrhundert hinein fand die Farbe unter einer Vielzahl von Decknamen Verwendung.

Doch das Pigment hatte eine dunkle Seite. Es enthielt neben Kupfer und dem Salz der Essigsäure das Schwermetall Arsen. 1844 wies der Arzt Carl von Basedow nach, dass ein Pilz aus leimgebundenem Schweinfurter Grün giftige Verbindungen freisetzte. Wer zwischen feuchten Tapeten hauste, holte sich leicht eine Arsenvergiftung. Dasselbe Schicksal ereilte die Näherinnen, die aus arsenhaltigem Stoff Ballkleider fertigten. Auch der Abrieb von Lacken und Glasuren machte krank.

Schließlich wurde Schweinfurter Grün verboten – nur um zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine zweite Karriere als Insektizid zu starten. Die Kunstwelt ließ sich derweil nicht abschrecken: Bis ins 20. Jahrhundert hinein fand die Farbe unter einer Vielzahl von Decknamen Verwendung.

© Wikimedia