Indigo: erst Rarität, dann Massenware

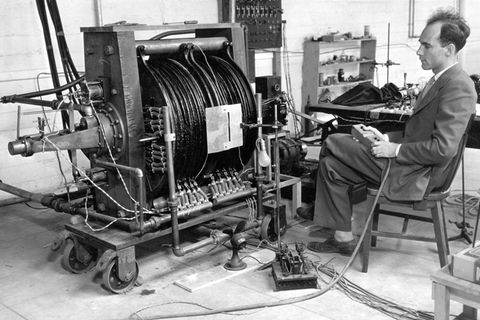

Das intensive Blau wurde ursprünglich aus Pflanzen gewonnen: in Europa aus Färberwaid, in Indien und Ostasien aus der Indigopflanze. Genau wie Purpur entfaltete Indigo seine eigentliche Farbe erst, wenn die gefärbten Textilien in der Sonne trockneten. Während dieser Rasenbleiche waren die Färber zum Nichtstun verdammt – sie machten blau. Mit Indigo arbeitet auch die traditionelle Kunst des Blaudrucks (im Bild). Dabei wird der Stoff beschichtet, sodass beim anschließenden Färben weiße Muster entstehen.

Vasco da Gama, Entdecker des Seewegs nach Indien, brachte Indigo aus der Ferne mit. Die Ostindien-Kompanie verdiente prächtig am Import des wertvollen Farbstoffs. Erst Ende des 19. Jahrhunderts versetzte die chemische Industrie dem Geschäft den Todesstoß. 1878 stellte der Chemiker und spätere Nobelpreisträger Adolf von Bayer Indigo erstmals künstlich her. Die BASF kaufte ihm das Patent ab. Doch erst 1890 fand Karl Heumann einen wirtschaftlichen Syntheseweg. Fortan wurden Matrosenuniformen, Arbeitskleidung, Waffenröcke und später auch die berühmten Blue Jeans mit künstlichem Indigo gefärbt. Heute verbraucht die Jeansindustrie jährlich 45.000 Tonnen Farbstoff – und dazu noch größere Mengen aggressiver Chemikalien.

Vasco da Gama, Entdecker des Seewegs nach Indien, brachte Indigo aus der Ferne mit. Die Ostindien-Kompanie verdiente prächtig am Import des wertvollen Farbstoffs. Erst Ende des 19. Jahrhunderts versetzte die chemische Industrie dem Geschäft den Todesstoß. 1878 stellte der Chemiker und spätere Nobelpreisträger Adolf von Bayer Indigo erstmals künstlich her. Die BASF kaufte ihm das Patent ab. Doch erst 1890 fand Karl Heumann einen wirtschaftlichen Syntheseweg. Fortan wurden Matrosenuniformen, Arbeitskleidung, Waffenröcke und später auch die berühmten Blue Jeans mit künstlichem Indigo gefärbt. Heute verbraucht die Jeansindustrie jährlich 45.000 Tonnen Farbstoff – und dazu noch größere Mengen aggressiver Chemikalien.

© imago images