Turnen gegen Napoleon

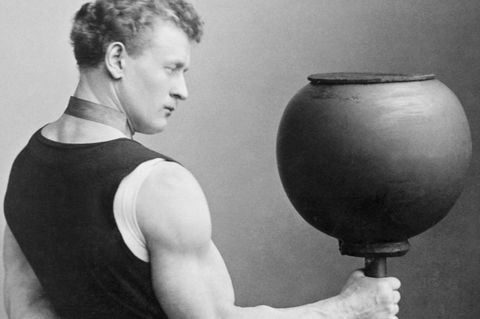

Nach der Antike verliert der Körper lange an Bedeutung. Denn das aufkommende Christentum wähnt im Leib des Menschen vor allem die Sünde; wichtig sind nun immaterielle Dinge wie die Seele oder der Glaube, Fitness ist allenfalls ein zufälliges Nebenprodukt der harten Arbeit auf dem Feld. Das ändert sich grundlegend erst mit der Aufklärung um 1750, deren Vertreter das Individuum mitsamt seinem Körper wieder in den Blick holen. Und auf einmal wird es handfest politisch: In Preußen propagiert Anfang des 19. Jahrhundert der Pädagoge Friedrich Ludwig Jahn mit Nachdruck körperliche Ertüchtigung, um eine schlagkräftige Bürgerwehr zu erschaffen. Sie soll Napoleon die Stirn bieten, dessen Truppen einen Großteil der deutschen Lande unterworfen haben. In neuartigen Vereinen organisiert Jahn das sogenannte Turnen, bei dem sich junge Männer mithilfe von Geräten für den möglichen Kampf stählen. Damit wird die national gesinnte deutsche Turnbewegung zu einem entscheidenden Anfangspunkt der modernen Fitness-Ära. Denn während die besonders rebellischen Vereine bald verboten werden, entwickelt sich doch das gemeinschaftliche Training an Seitpferd, Keulen und Barren zu einer immer populäreren Beschäftigung (Turner in Hamburg, um 1900).

© Hamann, Heinrich, Atelier J. Hamann, Handstand, 1905–1910, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Public Domain