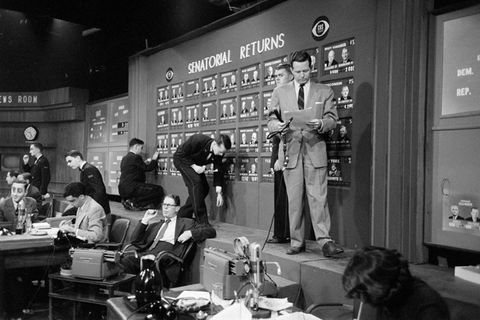

Was für eine Nachricht! Die Annonce im New Yorker "Herald" im April 1870 hat es in sich: "Im festen Glauben, dass die landläufigen Vorurteile gegen Frauen im öffentlichen Leben bald verschwinden werden, kündige ich hiermit meine Kandidatur für die Präsidentschaft an". Unterschrieben: Victoria Woodhull.

Zum ersten Mal in der US-Geschichte will eine Frau bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Nicht nur das: Woodhull stellt sich auf, obwohl sie sich selbst nicht wählen kann. Denn bei nationalen Wahlen haben Frauen in jener Zeit in den USA kein Stimmrecht.

Als "hellsehende" Finanzberaterin machte Victoria Woodhull ein Vermögen

Genau das will Victoria Woodhull ändern. Gerade 31 Jahre alt, hat sie bereits eine aufsehenerregende Karriere hinter sich: Hellseherin, Heilerin, Schauspielerin, Aktienhändlerin, Verlegerin und nun – kommende Präsidentin? Selbstbewusst verteilt sie Autogrammkarten – als "Future Presidentess". Zweifellos wird diese Frau die USA erschüttern.

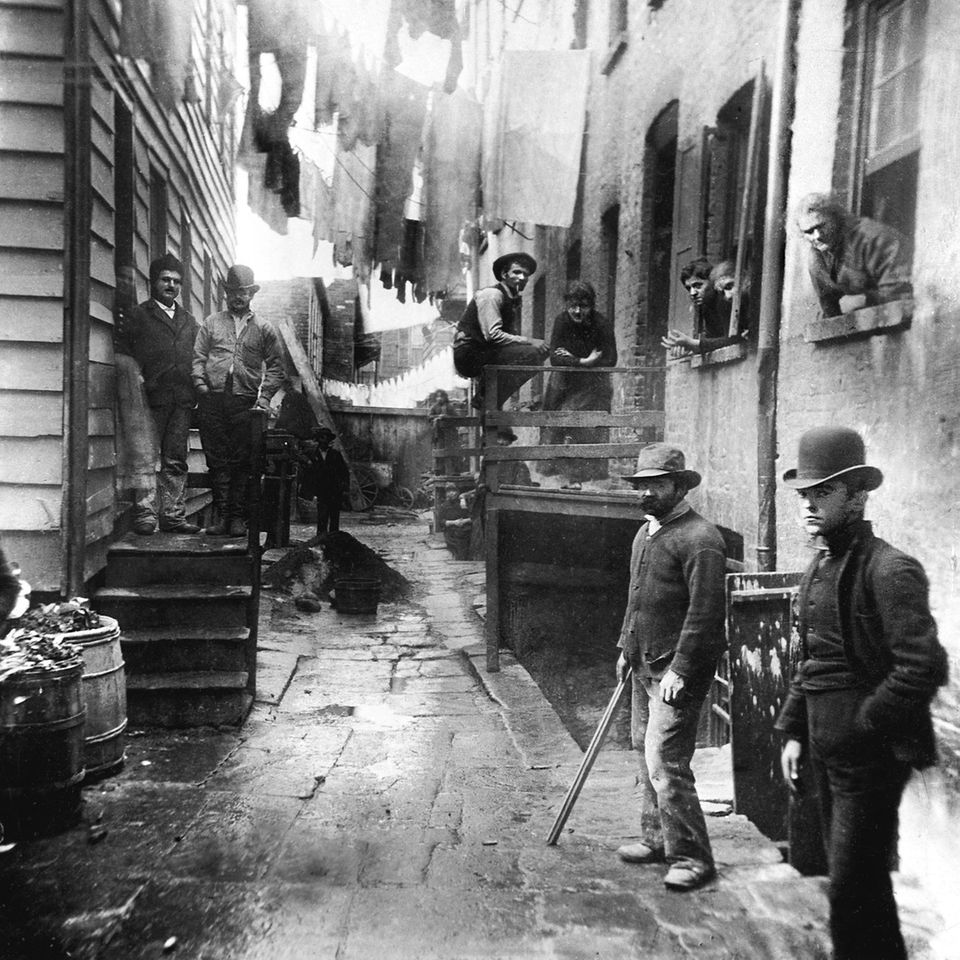

Zwei Dinge lernte Victoria Woodhull, 1838 in einem kleinen Dorf in Ohio als siebtes Kind ihrer Eltern geboren, von klein auf: sich als Außenseiterin durchzuschlagen – und als Frau auf eigenen Füßen zu stehen. Der Vater ein Dieb, die Mutter eine Wahrsagerin, mussten sich die vernachlässigten Kinder durch die Nachbarschaft betteln. Die Schule besuchte Woodhull nur sporadisch. Mit 15 heiratete sie – einen nichtsnutzigen Trunkenbold, wie sich herausstellte. Woodhull ließ sich scheiden, obwohl sie der Status als Alleinerziehende in weiten Teilen der Gesellschaft endgültig zur Persona non grata machte.

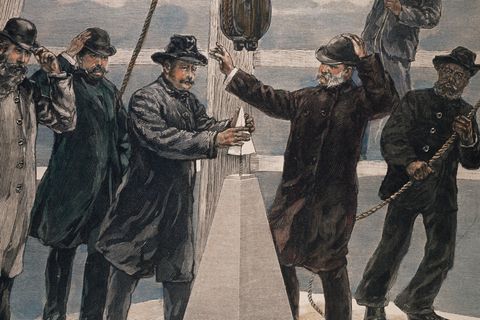

Sie schlug sich mit als Schauspielerin, Tänzerin, Heilerin und Hellseherin durch, verliebte sich schließlich in einen ihrer Kunden: James Blood, einen Intellektuellen. Durch seinen Einfluss begann Woodhull, sich für politische Bildung zu interessieren, allem voran für die Frauenbewegung. Das Paar heiratete und zog 1868 nach New York – wo Woodhull ein sagenhafter Aufstieg gelang.

Zu ihren Klienten zählte niemand Geringeres als der Eisenbahnmagnat Cornelius Vanderbilt, einer der reichsten Männer des Landes. Als "hellsehende" Finanzberaterin sagte Woodhull ihm Börsenkurse voraus, ließ sich an den Gewinnen beteiligen – und häufte so selbst ein Vermögen an.

"Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse"

Gemeinsam mit ihrer Schwester eröffnete Woodhull ein Investment-Büro an der Wall Street, beriet vor allem Witwen, reiche Erbinnen, aber auch Dienstmädchen und Hausfrauen, die ihr Erspartes anlegen wollten. Die ersten Börsenmaklerinnen der USA – eine Sensation. Bald gründete Woodhull auch noch eine eigene Wochenzeitung, in der kritische Artikel über die polizeiliche Verfolgung von Prostitution genauso Platz fanden wie solche über Frauenmode.

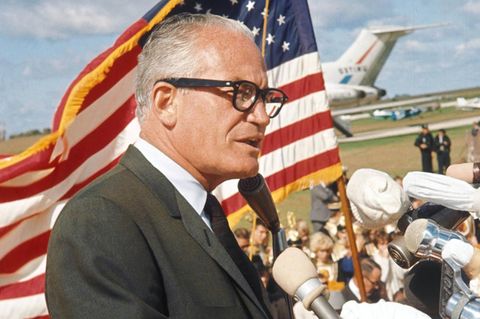

Ihre Ankündigung 1870, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, machte sie noch bekannter. "Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse", erklärte sie. "Aber dies ist eine Epoche der plötzlichen Veränderungen und Überraschungen. Was heute absurd erscheint, wird morgen ein seriöser Aspekt sein."

Bei allem Selbstbewusstsein war Woodhull wohl klar, dass sie im Rennen um das Weiße Haus keine Chancen hatte. "Es ging um einen symbolischen Akt", schreibt die Autorin Antje Schrupp in der Biografie "Vote for Victoria!". "Sie wollte zeigen, dass sie den beiden großen Parteien nichts mehr zutraute."

Woodhull propagierte die freie Liebe

Und weil es keine passende Partei gab, gründete Woodhull mit ihren Anhängerinnen und Anhängern kurzerhand eine. Die "Equal Rights Party" wollte sich vor allem für sozial Benachteiligte einsetzen, forderte den Achtstundentag, die Abschaffung der Todesstrafe, öffentliche Kindergärten, Hilfe für Bedürftige.

Woodhull selbst ging es nicht nur um die rechtliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau, sondern um ein grundsätzlich anderes Zusammenleben. Frauen, "müssen trainiert werden, wie die Männer beständige und unabhängige Individuen zu werden. Sie müssen Kameradinnen der Männer aus freier Entscheidung, niemals aus Notwendigkeit sein", so Woodhull. Vehement propagierte sie die freie Liebe – das Recht der Frauen, zu heiraten, wen sie wollen, und sich wieder scheiden zu lassen.

Der Kampf für das Frauenwahlrecht führte Woodhull in höchste politische Kreise. US-Präsident Ulysses Grant lud sie ins Weiße Haus ein, und vor dem juristischen Ausschuss des Repräsentantenhauses verschaffte sie sich eindrücklich Gehör, als zweite Frau in der Geschichte.

Doch je mehr Aufmerksamkeit Woodhull erzeugte, auf um so mehr Kritik stieß sie – auch bei Frauen. Die Autorin Harriet Beecher Stowe, durch "Onkel Tom’s Hütte" berühmt geworden, ätzte: "Wer immer auch Präsident der Vereinigten Staaten werden will, muss sich darauf einstellen, dass sein Charakter in Stücke gerissen wird. Keine Frau, die nicht wie ein alter Putzlumpen durch jede Gosse und jedes dreckige Wasserloch gezogen werden will, würde jemals einer Kandidatur zustimmen."

Aber auch innerhalb der Frauenbewegung war Woodhull umstritten – eine geschiedene Frau aus einer Familie mit zweifelhaftem Ruf, die als Wahrsagerin und Tänzerin Geld verdient hatte. Kann solch eine Person die Bewegung repräsentieren?

Karikaturen verunglimpften Woodhull als "Mrs Satan"

Ein aufsehenerregender Auftritt vor Hunderten Zuhörerinnen und Zuhörern in New York machte Woodhull für konservative Frauenrechtlerinnen endgültig untragbar. "Ich habe das unveräußerliche, verfassungsmäßige und natürliche Recht, zu lieben, wen ich will, so lang oder kurz, wie ich kann, diese Liebe jeden Tag zu wechseln, wenn es mir gefällt", erklärte die Präsidentschaftskandidatin. Freimütig sprach Woodhull über Sex, Abtreibung und Vergewaltigung – in den Augen vieler Zeitgenossen ein Skandal. "Es war die schmutzigste Versammlung, die je in New York abgehalten wurde", befand der "Independent". Auf Karikaturen tauchte Woodhull als "Mrs Satan" auf – als Figur mit Teufelshörnern.

Der Wahlkampf 1872 endete für sie an einem Ort, der denkbar ungünstig war, um Stimmen zu gewinnen: im Gefängnis. In ihrem Eifer um öffentliche Aufmerksamkeit hatte die Frauenrechtlerin in ihrer Zeitung die Affäre eines Priesters mit einer verheirateten Frau seiner Gemeinde öffentlich gemacht – als Beispiel freier Liebe. Umgehend wurde Woodhull wegen der Verbreitung von Obszönitäten verhaftet. Der Republikaner Grant sicherte sich die Wiederwahl; wie viele Stimmen Woodhull erhielt, ist nicht überliefert.

In Großbritannien begann Woodhull bald ein neues Leben. 1927 starb sie – und hatte sieben Jahre zuvor noch miterlebt, wie in den USA endlich das Wahlrecht für Frauen auf nationaler Ebene eingeführt wurde.