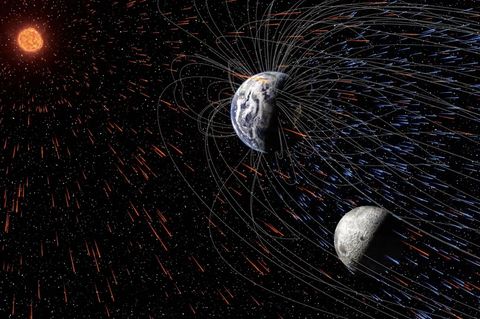

Eine totale Sonnenfinsternis ist das wohl beeindruckendste aller kosmischen Naturereignisse: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und verdunkelt den helllichten Tag. Zugleich ist es sehr selten – der Mond muss sich exakt zwischen Sonne und Erde schieben – und nur auf einem kleinen Teil unseres Planeten, im Kernschatten des Mondes, überhaupt zu sehen. Wer eine totale Sonnenfinsternis also selbst erleben möchte, muss entweder sehr lange warten oder an einen dieser Orte reisen.

Die nächste Sonnenfinsternis ereignet sich am 8. April 2024. In Deutschland ist das Spektakel nicht zu sehen, wohl aber in Mittel- und Nordamerika. Beginnend über dem Pazifik zieht sich der Kernschatten über den Norden Mexikos, überquert die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine, streift den Südosten Kanadas und endet über dem Nordatlantik.

Das Spektakel findet überwiegend am Nachmittag (Ortszeit) statt. Wer vor Ort ist und es live mitverfolgen möchte, sollte seine Augen mit einer professionellen Sonnenfinsternisbrille vor den Strahlen schützen. So lässt sich gefahrlos beobachten, wie die Silhouette des Mondes die Sonne "aufzufressen" scheint. Gegen Ende bleibt nur ein sichelförmiger Bereich übrig, bis auch dieser ganz vom Mond verdeckt wird.

Kurz vor der eigentlichen Sonnenfinsternis erscheint das Diamantring-Phänomen

Kurz vorher ereignet sich ein besonderes Phänomen, das sich den Bergen und Tälern auf der Mondoberfläche verdankt: Zunächst sehen wir am Rand unseres Trabanten einen Rest Sonnenlicht, das durch dessen unebene Silhouette dringt. Nach und nach zerfällt dieser gleißend helle Kranz in einzelne Lichtpunkte. Schließlich bleibt nur noch eine einzige leuchtende "Perle" übrig, während gleichzeitig um den Mond herum der Strahlenkranz der Corona hervortritt – die silbrige Atmosphäre der Sonne. Gemeinsam mit dem verbliebenen Lichtpunkt wird dieser Anblick als Diamantring-Phänomen bezeichnet. Es zeigt sich nur für wenige Sekunden, bevor die Finsternis total wird.

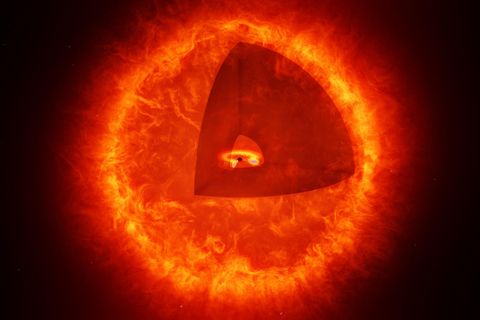

Normalerweise schauen wir auf die gleißend helle Oberfläche der Sonne, die sogenannte Photosphäre. In der nun folgenden Phase der totalen Sonnenfinsternis tritt die darüberliegende Chromosphäre als roter Saum hervor. Um sie herum erscheinen Flammenzungen aus rot leuchtendem Gas, die sogenannte Protuberanzen.

Blütenblätter schließen sich: Die Finsternis wirkt auch auf die Natur

Während der anschließend eintretenden Finsternis wird es zwar dunkel, doch wir erleben keine pechschwarze Nacht. Der Himmel erscheint eher wie während der Dämmerung, kurz nach dem Hervortreten der ersten Sterne. Wir sehen die Planeten, die hellsten Sterne und markantesten Sternbilder, während rundherum ein Streifen Dämmerung bleibt. Pflanzen stellen sich auf die Nacht ein, Blumenblüten schließen sich, Tiere begeben sich zur Ruhe. Uns Menschen wird bewusst, was wir in der Theorie über den Lauf der Natur und die ewig kreisenden Himmelskörper gelernt haben. Denn diese Prozesse werden nun unmittelbar in unserem Alltag spürbar: Die kosmische Maschine schaltet das Licht aus, ob wir wollen oder nicht.

Lange waren die Hintergründe einer Sonnenfinsternis für die Menschen undurchschaubar. Und so rankten sich Mythen um das Phänomen, etwa von Drachen, die die Sonne anknabberten und mit Trommeln und Lärm verscheucht werden mussten. Dass der Mond für eine totale Sonnenfinsternis verantwortlich ist, erkannte man erst deutlich später.

Eine Sonnenfinsternis lieferte Beweise für Einsteins Relativitätstheorie

Die erste Vorhersage einer Sonnenfinsternis gelang Edmond Halley im Jahr 1715. Auf wenige Minuten genau bestimmte der Astronom, wann der Schatten des Mondes die Stadt London verdunkeln würde. Voraussetzung für Halleys Berechnungen war Isaac Newtons Gravitationslehre.

Und obwohl man sich die Sonnenfinsternis vollständig erklären konnte, blieb das Ereignis auch in den folgenden Jahrhunderten für die Wissenschaft interessant. 1868 etwa entdeckte ein Forschungsteam um den Astronomen Jules Janssen das noch unbekannte Element Helium. Während einer Sonnenfinsternis setzte das Team zum ersten Mal die damals neue Technologie der Spektroskopie ein. Dabei wird das auf der Erde eintreffende Licht in seine Wellenlängen aufgespalten, woraus sich Rückschlüsse auf chemische Elemente ziehen lassen.

Etwa ein halbes Jahrhundert später lieferte eine totale Sonnenfinsternis sogar Belege für die von Albert Einstein erdachte Relativitätstheorie. Sind Raum und Zeit – stark vereinfacht ausgedrückt – verbogen, so müssten auch Lichtstrahlen eine Kurve machen. Aufgrund der großen Masse der Sonne müssten die Sterne um sie herum demnach auf der Erde leicht verschoben erscheinen.

Nachweisen ließ sich dieser Effekt jedoch nur während einer Sonnenfinsternis – was dem britischen Astronomen Arthur Eddington 1919 auch gelang. Seine Messungen auf der Insel Principe im westafrikanischen Golf von Guinea zeigten, dass das Licht der Sterne, die die Sonne und ihre Masse umgeben, um 1,61 Bogensekunden verschoben wird. Dieser Wert war weit genug von jenem entfernt, den Newtons klassische Gravitationstheorie hätte erwarten lassen. Und nah genug an den Werten, die die Relativitätstheorie vorhersagte.

Die nächste totale Sonnenfinsternis ist in Deutschland erst 2081 zu sehen

Heute ist eine Sonnenfinsternis für die Forschung weniger bedeutend. Es ist vor allem die Faszination des besonderen Himmelsschauspiels, die uns womöglich zum Ort eines solchen Ereignisses aufbrechen lässt. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Europa wird 2026 in Spanien zu beobachten sein. In Norddeutschland ereignet sich 2025 eine partielle Finsternis – mit einer Sonnenbedeckung von rund 20 Prozent. Eine totale Sonnenfinsternis wird es in Deutschland erst wieder im Jahr 2081 geben – am Bodensee.