Wie viele Sterne unser Universum beherbergt, ist unbekannt. Schätzungen zufolge könnten es 70 bis 700 Trilliarden Sterne sein – grob überschlagen anhand der Zahl der Galaxien (mehr als zwei Billionen) und der Zahl an Sternen pro Galaxie (100 bis 400 Milliarden). Mit bloßem Auge sehen wir am Nachhimmel aber selbst unter den günstigsten Bedingungen höchstens 6.000 Sterne.

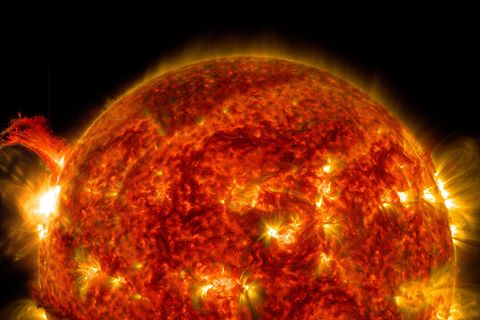

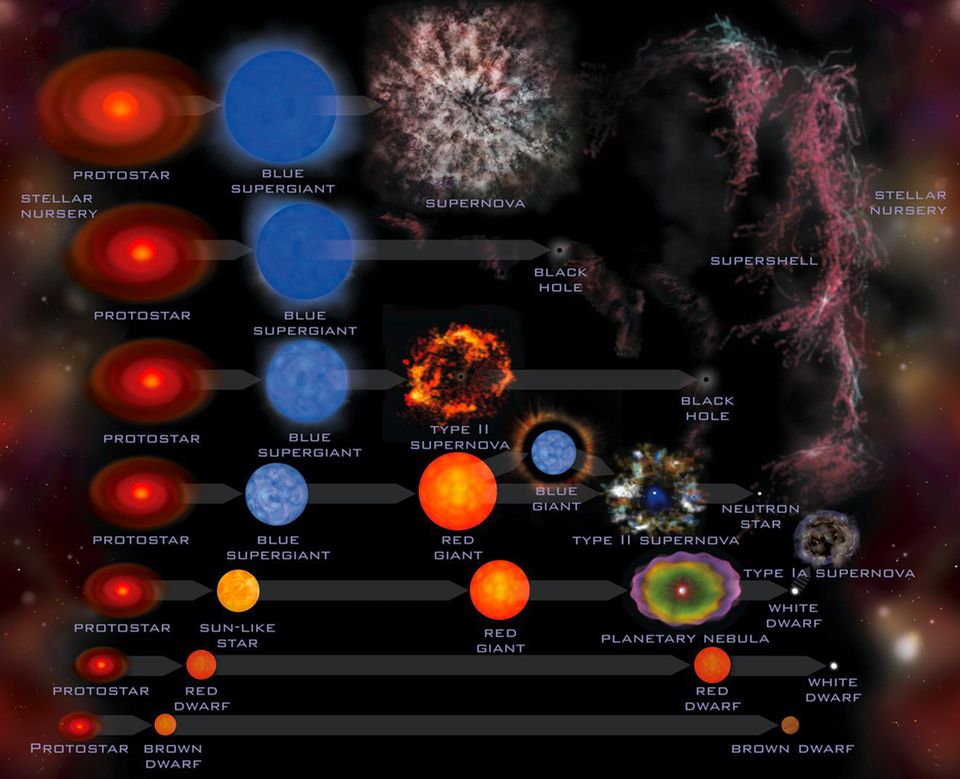

Am Firmament sehen wir die Sterne in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus. Ablesen lässt sich dies unter anderem an ihren Farben, die uns einiges über die Temperatur der Sterne verraten. So sind rote Sterne um die 3.000 Grad Celsius kühl und blaue über 10.000 Grad heiß. Gelbe Sterne wie unsere Sonne befinden sich mit 6.000 Grad in der Mitte. Nicht alle durchlaufen das gleiche Schicksal, sie steuern auf unterschiedliche Enden zu.

Die Geburt eines Protosterns

Sterne entstehen in riesigen gas-und staubreichen Wolken. Diese Wolken können unter der eigenen Schwerkraft kollabieren – manchmal von selbst, manchmal in Folge einer Sternenexplosion, einer Supernova, in der Nachbarschaft. Gas und Staub ziehen sich zu einem glühenden Ball zusammen: Ein Protostern entsteht. Sein Material verdichtet sich und wird immer heißer, bis in seinem Inneren die Kernfusion zündet. Dabei wird Energie freigesetzt, die der Stern als Licht in den Weltraum abgibt. Nun strahlt er – je nach Größe und Distanz zur Erde ist er auch an unserem Himmel sichtbar.

Die sonnenähnlichen Sterne

Rund 90 Prozent seiner Lebensdauer verbringt ein Stern damit, Wasserstoff zu Helium zu verbrennen. Wie lange der Wasserstoffvorrat ausreicht, hängt von der Masse des Sterns ab. Vereinfacht lässt sich sagen: Je massereicher er ist, desto mehr Energie verbraucht er und desto kürzer ist seine Lebensspanne – obwohl er mit mehr Treibstoff gestartet ist.

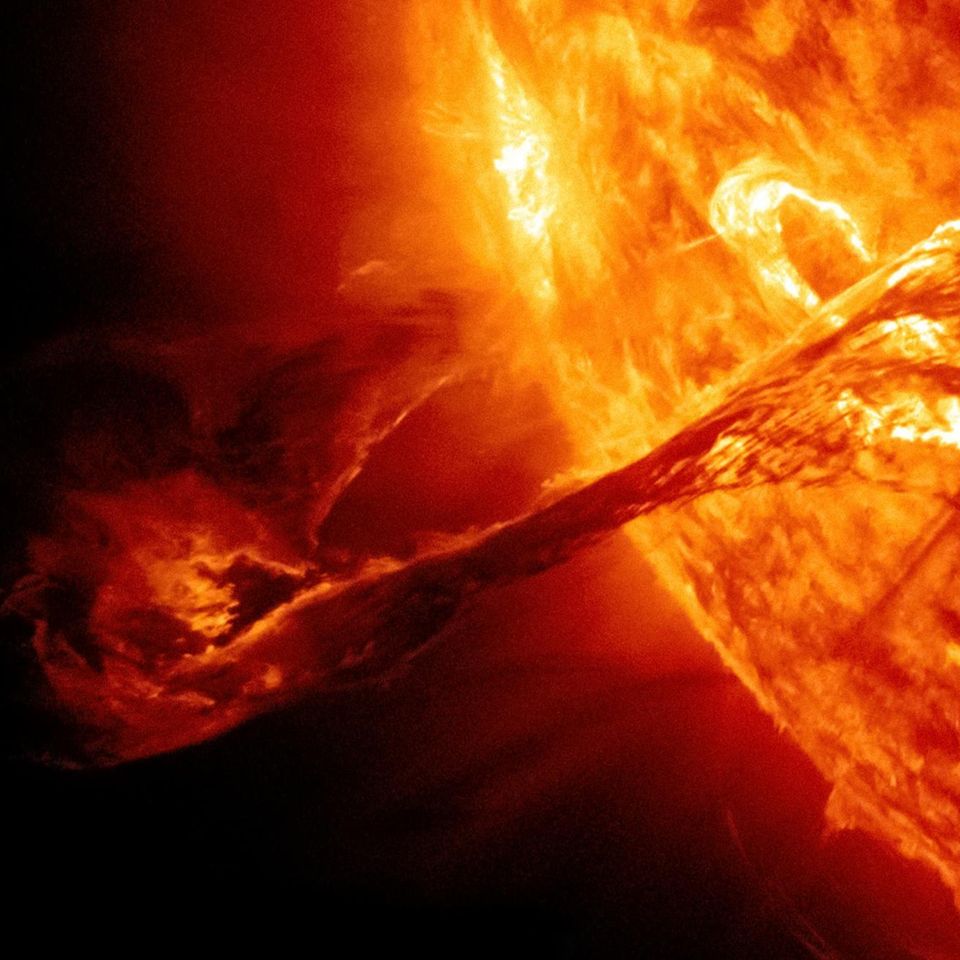

Ist sein Brennvorrat weitgehend aufgebraucht, verbringt der Stern die restlichen 10 Prozent seines Daseins als Roter Riese. In dessen Kern verschmilzt Helium zu schwereren Elementen wie Kohlenstoff und Sauerstoff. Die dabei freigesetzte Energie bläht den Stern auf. Da die äußeren Schichten fortan eine größere Oberfläche besitzen, kühlen sie ab. Durch die niedrigere Temperatur leuchten die Sterne nur noch rötlich.

Der Wasserstoffvorrat unserer Sonne wird in etwa fünf Milliarden Jahren aufgebraucht sein. Als Roter Riese wird sie sich etwa auf das 100-fache ihres aktuellen Durchmessers ausdehnen und damit bis in den Bereich der heutigen Erdumlaufbahn hineinreichen. Die inneren Planeten – Merkur und Venus – wird sie verschlucken.

Das Ende unserer Sonne

Während in den äußeren Schalen des Riesensterns die Kernfusion erlischt, findet sie im Kern weiterhin statt. Dabei entstehende Sternwinde, die die äußere Hülle davonblasen. Kohlenstoff und Sauerstoff werden weggetragen, sie bilden farbenfrohe kosmische Nebel, die Grundlage für das Entstehen neuer Generationen von Sternen und Planeten.

Der Stern hat nun viel Masse und Energie eingebüßt, er schrumpft etwa zur Größe unserer Erde. Fortan strahlt er für viele Milliarden Jahre als Weißer Zwerg. Auch unsere Sonne wird diesen Weg gehen. Weiße Zwerge werden sich in einem späteren Stadium zu Schwarzen Zwergen entwickeln, wenn sie so stark abkühlen, dass sie keinerlei Licht und Wärme mehr abstrahlen. Aber dieses Abkühlen dauert extrem lang – bislang ist noch kein Sternenüberrest so weit erkaltet und dunkel geworden.

Der Weg der schweren Sterne

Die bislang beschriebenen Phasen durchläuft ein Stern, der in etwa die Masse unserer Sonne besitzt. Wesentlich massereichere Exemplare hingegen entwickeln sich aus dem Protostern zu einem Blauen Riesen. In ihnen wird die Kernfusion bis zum maximal Möglichen getrieben: Durch Verschmelzen von Atomkernen entstehen immer schwerere Elemente; nach Kohlenstoff und Sauerstoff folgen so Neon, Magnesium, Silizium und schließlich Eisen. Da Eisen beim Verschmelzen keine Energie mehr freisetzen kann, stoppt die Kernfusion hier.

Solch große Sterne durchlaufen in vergleichsweise kurzer Zeit mehrere Entwicklungsstadien, sie können sich beispielsweise zu Blauen oder Roten Überriesen entwickeln. Während Sterne wie unsere Sonne einige Milliarden Jahre alt werden, überdauern diese Giganten nur einige Millionen Jahre.

Viele Endstationen

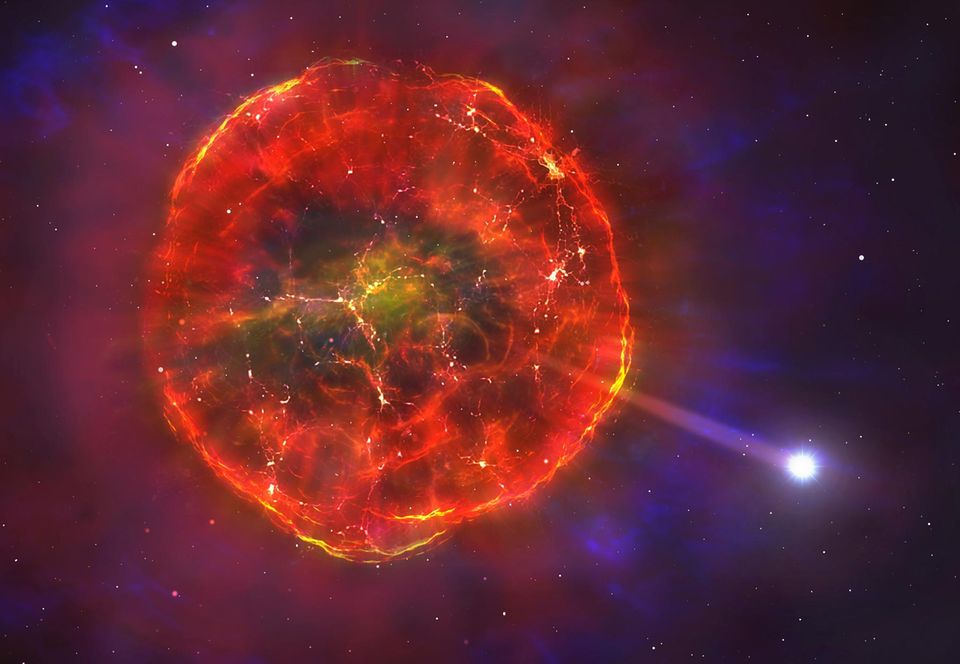

Wenn die Kernfusion erlischt, kollabiert der Stern unter seiner eigenen Schwerkraft. Je nach Masse kann der Stern dabei seine äußeren Schichten abstoßen. Die Supernovae gehören zu den spektakulärsten Ereignissen im Universum. Der nächste Kandidat für eine mit bloßem Auge sichtbare Supernova ist der Rote Überriese Beteigeuze. Sein dramatisches Lebensende könnte sich morgen oder aber auch erst in 10.000 Jahren ereignen.

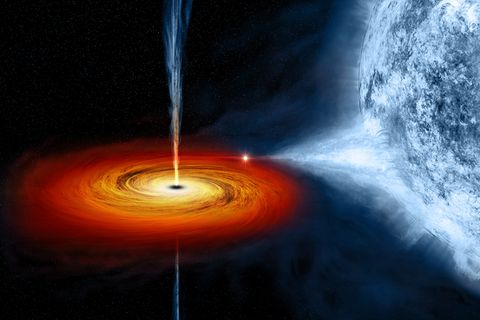

Im übriggebliebenen Kern werden die Atome zu ihren subatomaren Bestandteilen zerdrückt, Neutronen entstehen, die einen Neutronenstern bilden. Ist die Masse hingegen besonders groß ist, kollabiert das Zentrum sogar zu einem Schwarzen Loch.

Der Artikel entstand aus einem Vortrag "Das Leben der Sterne" von Dr. Björn Voss im Planetarium Hamburg. Seine nächsten Vorträge finden Sie unter VOSS‘ KOSMOS.