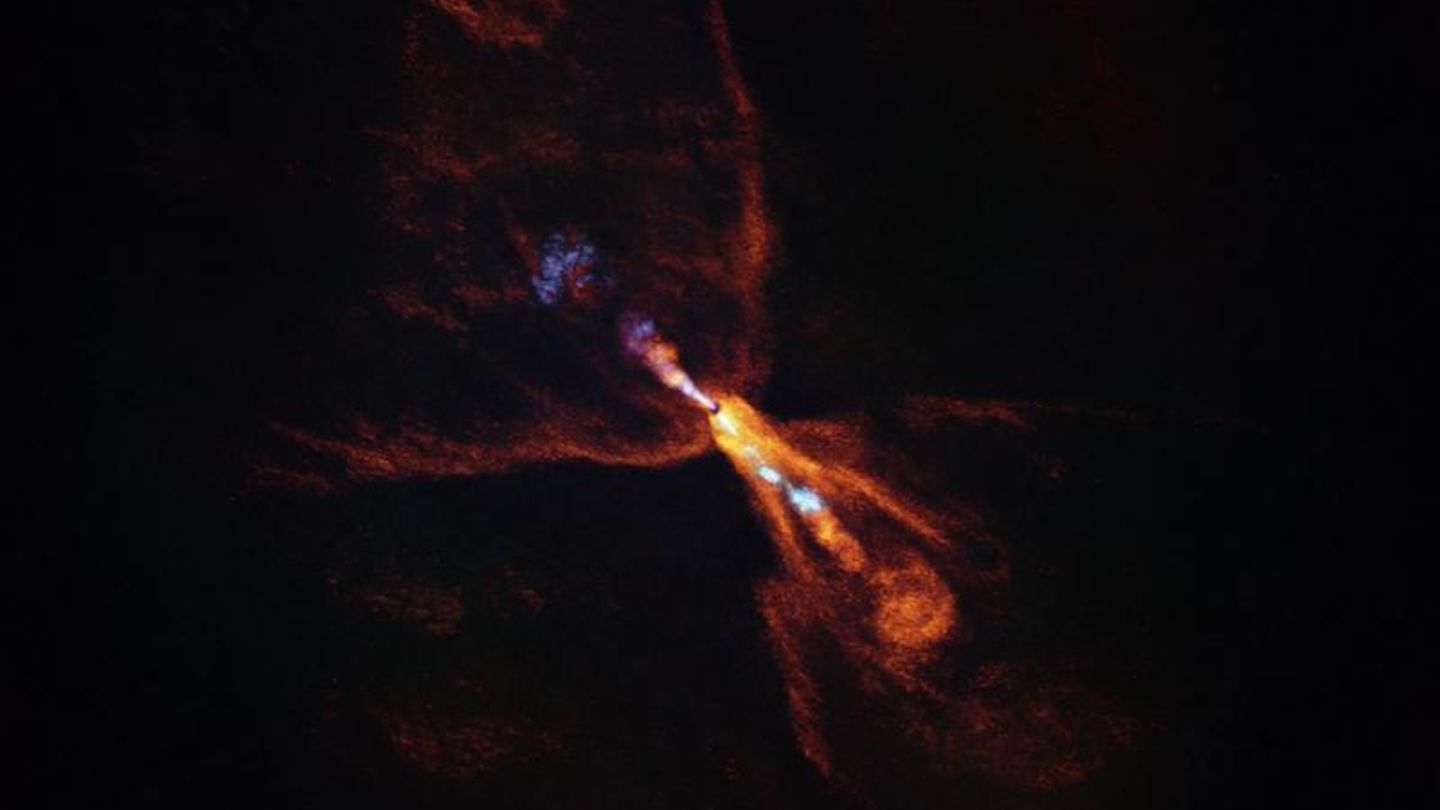

HOPS-315 liegt günstig. Zwar ist der Protostern etwa 1370 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist jedoch so positioniert, dass Forschende freien Blick haben auf die unförmige Diskusscheibe, die den jungen Stern umgibt. Sie besteht aus Gas und Staub, das bei der der Bildung von HOPS-315 übrig blieb: eine ideale Kinderstube für Himmelskörper.

Ein Forschungsteam um die Astronomin Melissa McClure blickte nun mit zwei Teleskopen in diese Kinderstube. Durch die Augen des James-Webb-Weltraumteleskops und des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array beobachteten die Forschenden, wie das abkühlende Gas zu kondensieren begann. Und wie sich erste Feststoffe, darunter feste Mineralien wie Silikate bildeten. Das sei der "Zeitpunkt null" für die Bildung von Planeten, schreiben die Forschenden in einer nun im Fachmagazin "Nature" erschienenen Studie. HOPS-315, so ihre Hoffnung, könnte Aufschlüsse darüber geben, wie unser eigenes Sonnensystem entstanden ist.

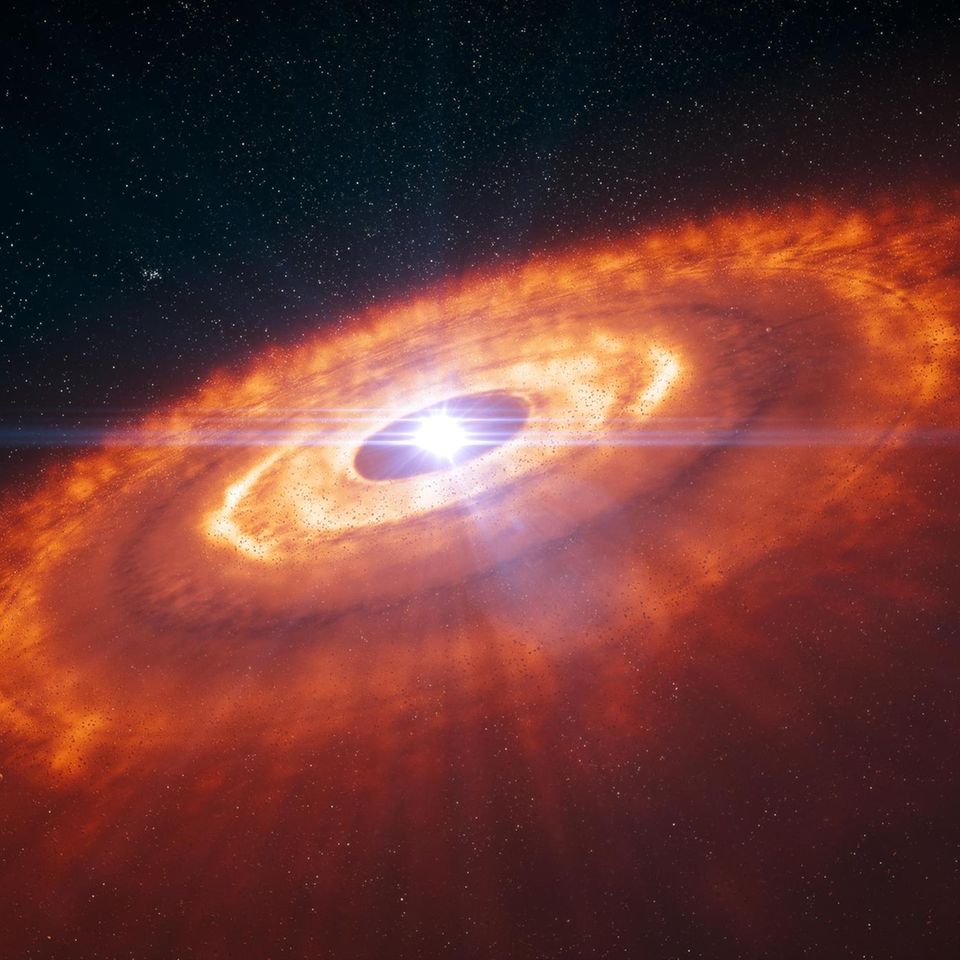

Geboren wurde es vor 4,6 Milliarden Jahren, als eine Wolke aus Gas und Staub unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabierte. Es bildeten sich Klumpen, sie wurden immer dichter und heißer, bis Wasserstoffkerne zu verschmelzen begannen und schließlich jener Stern geboren wurde, den wir heute Sonne nennen. Auch um unser Zentralgestirn waberte anfangs eine protoplanetare Scheibe aus Gas und Staub. Aus ihr bildeten sich acht Planeten, darunter die Erde.

Wie diese Prozesse im Detail abliefen, wie sich aus winzigen Schwebeteilchen gigantische Himmelskörper bildeten, darauf weiß die Wissenschaft bis heute keine klare Antwort. Auf eines jedoch können sich die Forschenden einigen: An das lange gültige, geradlinige Szenario – Partikel stoßen zusammen, haften aneinander, verbinden sich mit weiteren Partikelklumpen, formen immer größere Brocken, dann Planeten – glaubt heute niemand mehr. (Welche alternativen Theorien dazu erforscht werden und wie ein internationales Netzwerk von Forschenden die Geschichte vom Werden unseres Sonnensystems neu schreibt: Das lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte.)

"Der größte Teil unseres Wissens über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems stammt aus der Untersuchung von außerirdischen Gesteinsproben, sogenannten chondritischen Meteoriten", schreibt der Planetenforscher Fred Ciesla in einer Einordnung zur nun in "Nature" erschienenen Studie. Dabei handle es sich meist um Fragmente von Asteroiden, die seit der Entstehung des Sonnensystems weitgehend unverändert geblieben sind.

Zwar bewahren chondritische Meteoriten die Staubkörner und anderen festen Bestandteile, die sie vor Milliarden Jahren im Sonnennebel gesammelt haben. Rückschlüsse über die physikalischen und chemischen Bedingungen, die einmal in unserem Sonnensystem herrschten, lassen sich daraus jedoch nur bedingt ableiten. Auch deshalb sei die Arbeit des Forschungsteams um Melissa McClure so wichtig. "Dies ist das erste Mal, dass die Astronomie Details der inneren Struktur eines solchen Systems sehen konnten", schreibt Ciesla.

Konkrete Aussagen über die Entstehung unseres eigenen Sonnensystem lassen sich aus den bisherigen Beobachtungen noch nicht ablesen. McClure und ihr Team beobachten HOPS-315 aber weiterhin sehr genau.