Am Anfang war der Apfel, und die Welt war noch in Ordnung – jedenfalls die physikalische: Der Apfel, das folgerte der englische Mathematiker Isaac Newton um 1665, fällt vom Baum, weil er von der Erde mit ihrer deutlich größeren Masse angezogen wird.

Doch je weiter sich die Physik in den nachfolgenden Jahrhunderten in diese Frage einarbeitete, je mehr Theorien sie auf- und je mehr Berechnungen sie anstellte, desto vertrackter wurde die Sache mit dem Apfel. Oder, genauer genommen, mit der Schwerkraft.

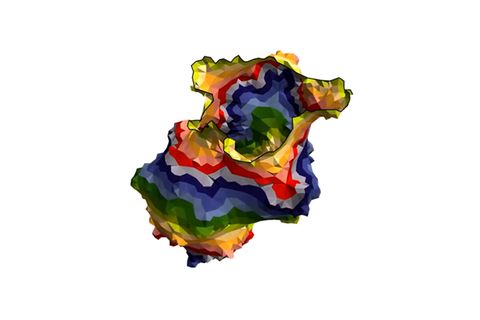

Verantwortlich ist dafür nicht zuletzt Albert Einstein. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915 führte der geniale Physiker einen neuen Begriff ein, um die Schwerkraft zu erklären: die Raumzeit. Sie allein sprengt die Grenzen der Vorstellungskraft, handelt es sich bei der Raumzeit doch um ein vierdimensionales Gewebe aus Raum und Zeit, das durch Masse verbeult wird und so Schwerkraft auf andere Massen überträgt.

Vergleichen lässt sich die Raumzeit mit einem Trampolin: Liegt darauf eine schwere Eisenkugel, dellt sie den Stoff ein. Alles, was sonst noch ringsherum auf dem Sprungtuch liegt, etwa ein Apfel, rollt dann die Schräge hinab auf die Kugel zu. So ähnlich funktioniert Schwerkraft in Einsteins Raumzeit – nur dort eben vierdimensional.

Verglichen mit Newtons simpler Mechanik ist die Relativitätstheorie weit weniger intuitiv. Doch sie erklärt das Geschehen im Universum enorm präzise. Das Geheimnis der Gravitation schien gelüftet.

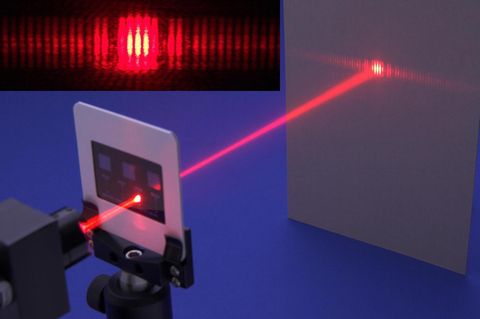

Dann allerdings kam in den 1920er-Jahren die Quantenmechanik und brachte alles durcheinander – bis heute. Sie, die zweite große Säule der modernen Physik, ist ebenfalls wenig intuitiv, ereignen sich in ihr doch Phänomene, die unserem vom Alltag geprägten Denken bizarr erscheinen. Und die auch nicht mit den Vorhersagen der Relativitätstheorie zusammenpassen.