Wenn diese Woche die Nobelpreise verkündet werden, steigen die Prämierten offiziell in die Riege der größten Entdecker und genialsten Denkerinnen auf. Ihnen ist fortan allgemeine Anerkennung, ja Bewunderung sicher.

Doch eine mysteriöse Krankheit scheint sich unter den Gewinnern auszubreiten: die "Nobel disease". So wird die Beobachtung bezeichnet, dass viele Nobelpreisträger in ihren späten Jahren abstruse Positionen vertreten.

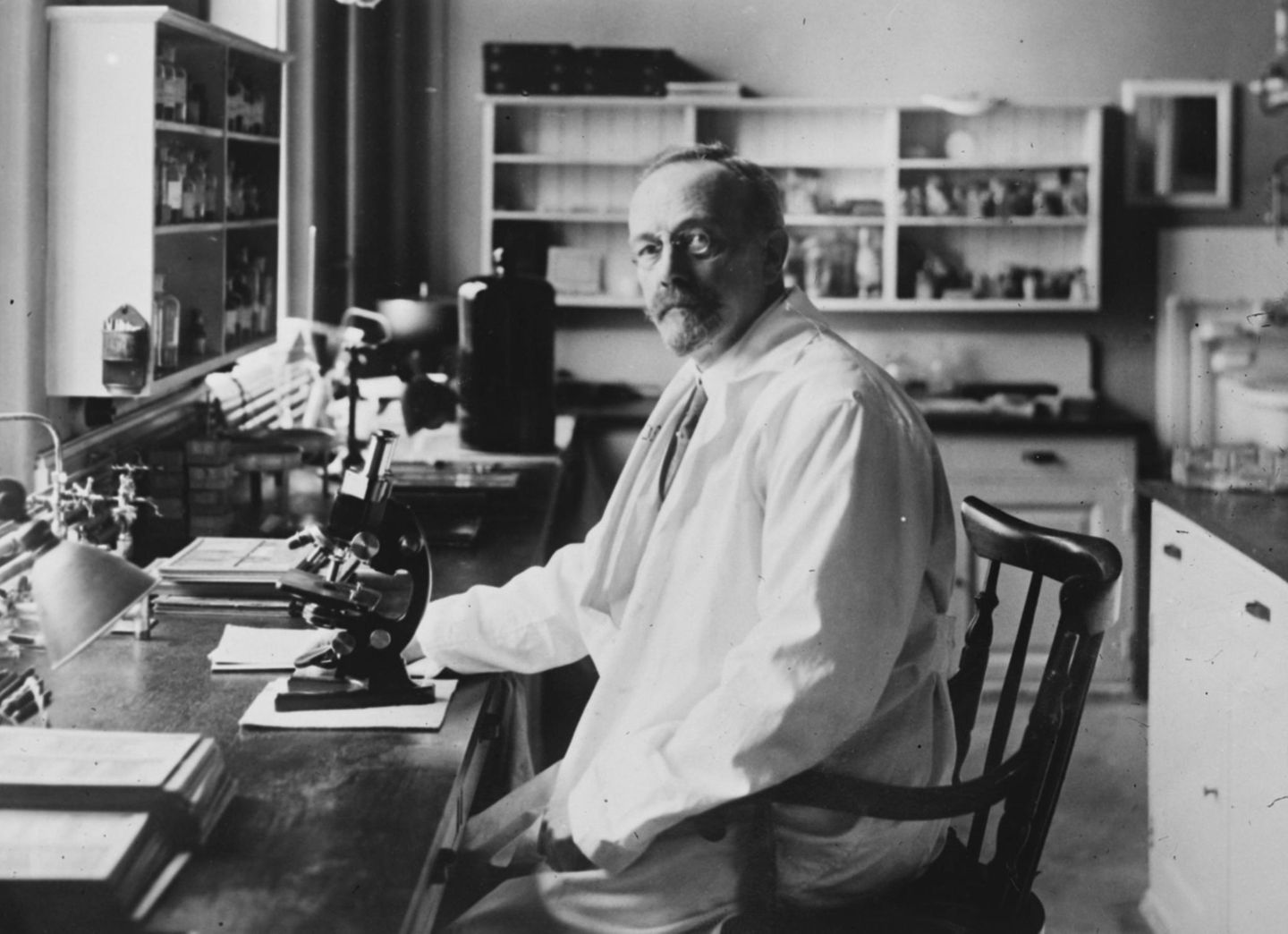

Hier eine kleine Auswahl von Preisträgern in den Naturwissenschaften:

- Die Physiker Philipp Lenard (Gewinner 1905) und Johannes Stark (1919) vertraten in den 1930er-Jahren eine "Arische Physik": Sie lehnten die "jüdische" Relativitätstheorie und Quantenphysik kategorisch ab.

- Der Physiker Brian Johnson (1973) glaubte an Telepathie und an Wassergedächtnis.

- Ausgerechnet in seiner Nobelpreisrede 1973 referierte der Zoologe Nikolaas Tinbergen seine Ansicht, Autismus werde durch fehlende Zuneigung der Mutter zum Kind ausgelöst und lasse sich durch eine bessere Bindung wieder heilen.

- Der Chemiker Kary Mullis (1993) widersprach der schon damals etablierten Erkenntnis, dass Aids durch das HI-Virus ausgelöst wird.

- Der Entdecker der DNA-Helixstruktur, James Watson (1962), vertritt rassistische Thesen unter einem naturwissenschaftlichen Denkmantel und äußerte sich wiederholt frauenfeindlich.

- Die Physiker Ivar Giaever (1973) und John Clauser (2022) bezweifeln den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen.

Eine Auffälligkeit: Alle "Erkrankten" sind männlich. Womöglich ergibt sich das Ungleichgewicht aber daraus, dass Frauen in Medizin, Chemie und Physik nur vier Prozent der Prämierten stellen.

Auch die Preisträger im Bereich Literatur und Frieden sind keineswegs immer nobel. So begrüßte der Schriftsteller Knut Hamsun (1920) die Besetzung Norwegens durch Nazideutschland 1940, schenkte Goebbels seine Nobelpreismedaille und schrieb einen ehrenden Nachruf auf Hitler.

Bei Naturwissenschaftlern fällt die "Nobel disease" aber besonders auf, weil man von ihnen (selbst-)kritisches Denken und Faktentreue erwartet. Vor allem verwundert, dass die Betreffenden sich durchgehend über Themen äußern, zu denen sie selbst nicht geforscht haben. Dabei sollten sie aus eigener Anschauung wissen, wie viele Jahre mühseliger Arbeit es bedarf, um im eigenen Fach zum Spezialisten werden.

Einen genialen Gedanken gehabt zu haben, bedeutet nicht, immer kluge Gedanken zu haben. Vielleicht sind die Erwartungen an Nobelpreisträger zu hoch. Doch womöglich sind sie nicht häufiger von der Krankheit befallen als andere Menschen auch, nur fällt es bei ihnen, da sie im Rampenlicht stehen, eher auf.

Manchen steigt es zu Kopf, in eine Reihe mit Alexander Fleming, Marie Curie und Albert Einstein gestellt zu werden. Ein Vorbild im Kampf gegen die "Nobel disease" könnte daher das Alte Rom sein: Wenn siegreiche Feldherren mit einem Triumphzug gewürdigt und dabei gottgleich verehrt wurden, stand ein Sklave hinter ihnen, der sie unentwegt erinnerte: "Memento te hominem esse" – "Bedenke, dass du (nur) ein Mensch bist".

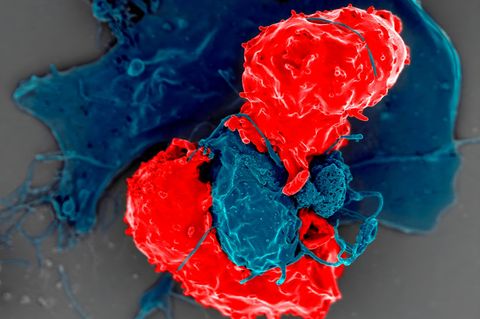

Die "Nobel disease" befällt Menschen meist, nachdem sie ausgezeichnet wurden. Doch einige Preisträger stehen auch gerade aufgrund ihrer prämierten Leistung in der Kritik, wie unsere Bilderstrecke zeigt.