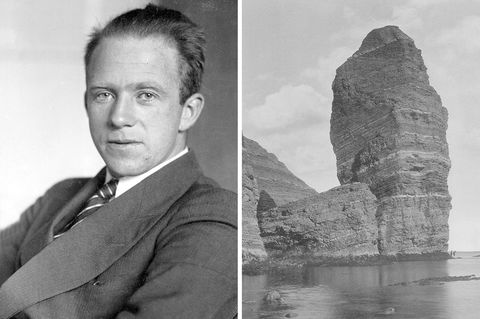

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, ein Jahr, das in der Physikwelt ganz im Zeichen des 100. Geburtstag der Quantenmechanik stand. Damals, 1925, gelang Werner Heisenberg, der Legende nach auf Helgoland, der Durchbruch zu jener Theorie, die wie keine andere unsere heutige technische Welt prägt.

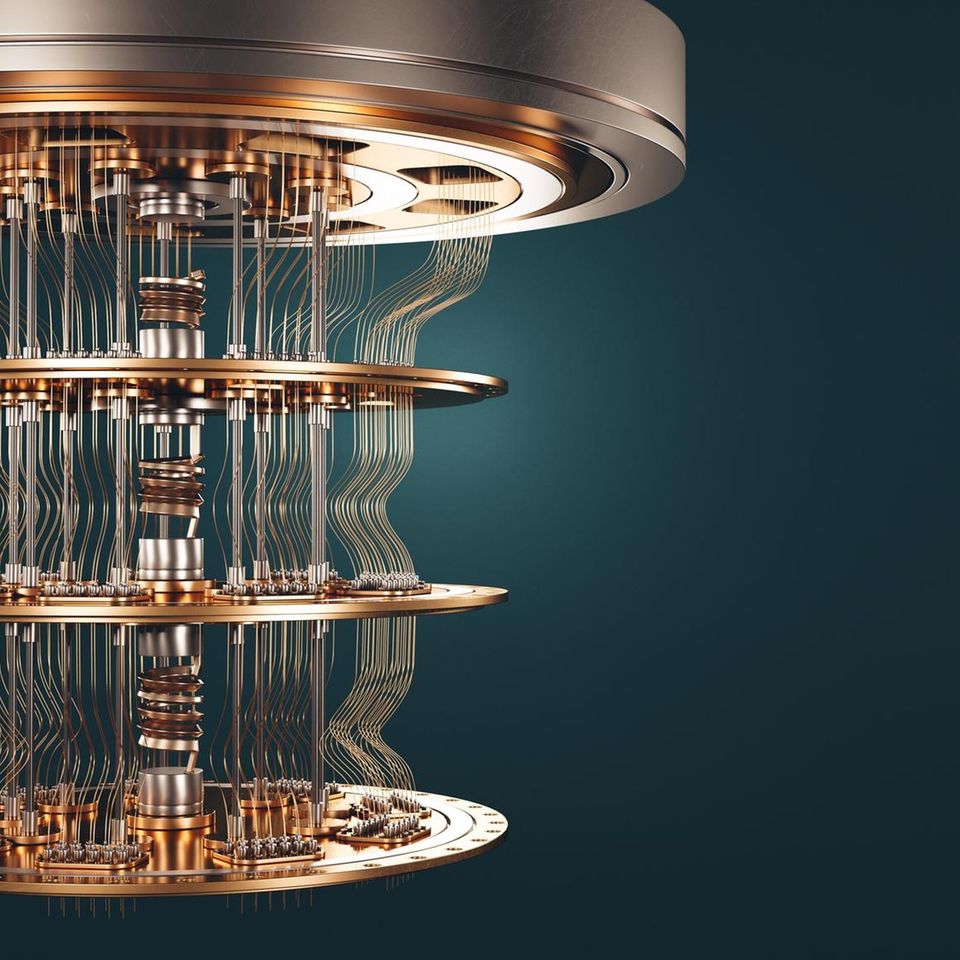

Vor der Vergabe des Nobelpreises für Physik wurde bereits gemunkelt, dass er an eine Entdeckung aus dem Bereich Quantenphysik gehen könnte. Doch an welche? Das "heißeste" Quantenthema zurzeit sind Quantencomputer. Gigantisch sind die Hoffnungen, die auf ihnen ruhen.

Doch der Hype hat er einen Makel: Noch gibt es Quantencomputer nicht wirklich, nicht in einer Form, in der sie nützlich sind. Gegenwärtige Quantenrechner sind Prototypen, die zwar zeigen, dass sie prinzipiell funktionieren, aber (noch) nicht ansatzweise das leisten, was man sich von ihnen verspricht.

Kein Quantencomputer hat bislang ein Problem gelöst, dessen Lösung der Menschheit helfen könnte. Die Technik ist nicht ausgereift, noch sind einige grundlegende Herausforderungen zu lösen. Ein Preis für den Quantencomputer, wie von vielen erhofft und prognostiziert, wäre daher verfrüht. Aber wofür könnte man den Preis verleihen?

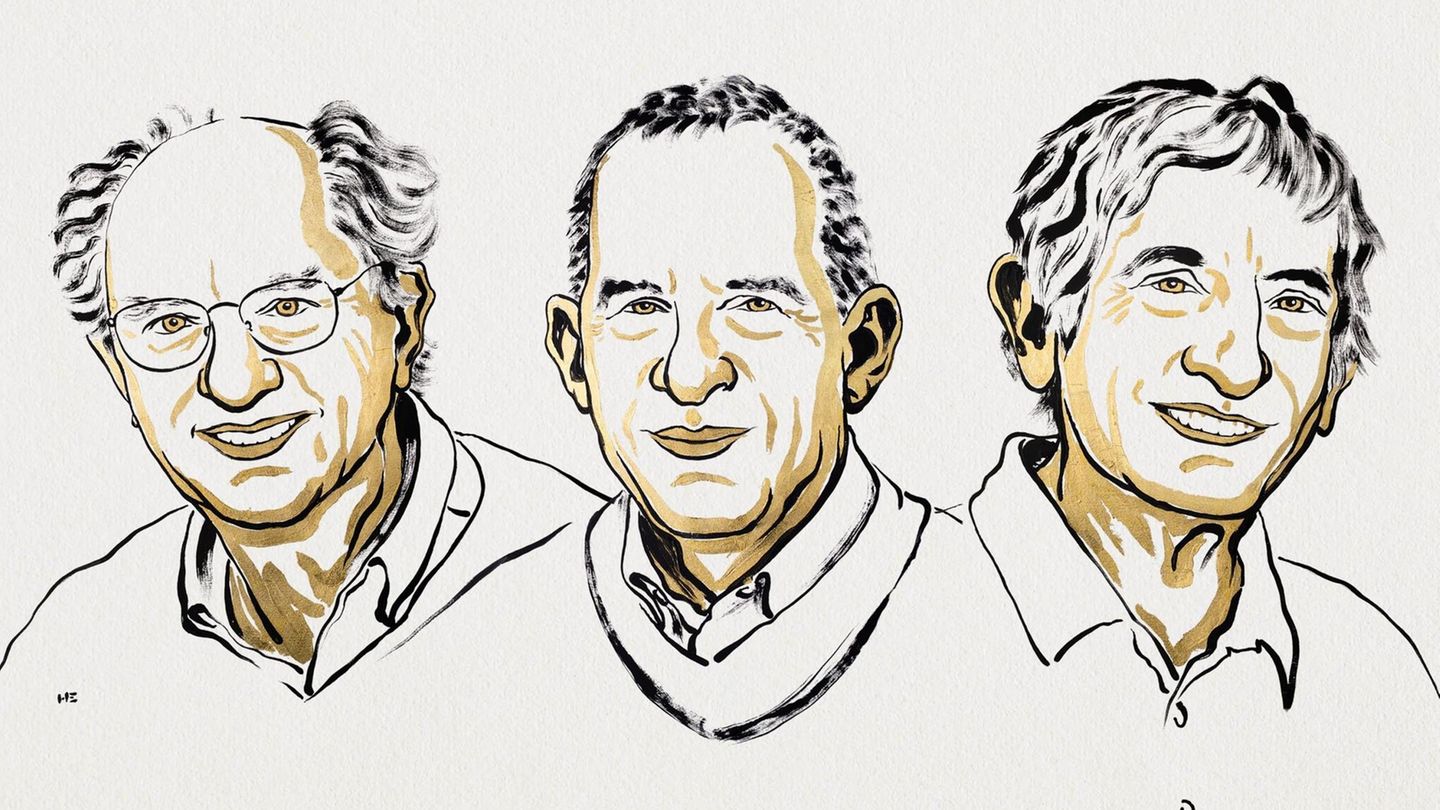

Das Nobelpreiskomitee beantwortet dies mit einem Trick. Sie haben die Physiker John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis erwählt: "für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Quantisierung von Energie in einem elektrischen Stromkreis". Das klingt abstrakt und nach Grundlagenforschung, und das ist es auch. Zugleich aber war just die Forschung der drei Physiker einen Startschuss für das heutige Rennen um die Quantencomputer: und zwar bereits in den Jahren 1984/85. Dadurch schaffen sie ein fast quantenphysikalisches Paradoxon: Sie prämieren den Quantencomputer – und prämieren ihn zugleich nicht.

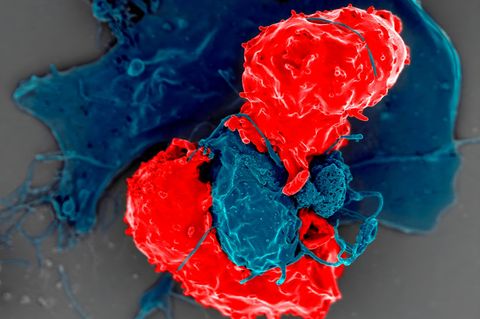

Stark vereinfacht besteht ein Computer aus Stromkreisen. Will man daraus einen Quantencomputer bauen, braucht es innerhalb der Stromkreise einen Quanteneffekt, den man sich zunutze machen kann. Allerdings sind Quantenphänomene meist winzig klein, viel zu klein, um einen Effekt zu erzielen, den wir in unserem Makrokosmos spüren. Zwar basiert letztlich unser gesamter Alltag auf Quantenphysik, die einzelnen Quanteneffekte können wir jedoch nicht spüren, sondern nur ihre Summe.

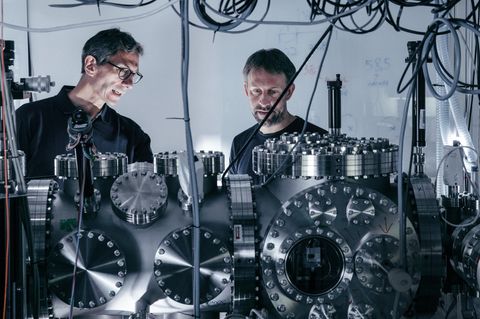

Die drei Prämierten schufen solch einen messbaren Quanteneffekt im Makrokosmos. Sie konnten den Stromfluss in einem Leiter so manipulieren, dass er den Regeln der Quantenphysik gehorchte. Verhalten, das zuvor nur an winzigen Objekten wie Atomen nachweisbar war, zeigte sich nun an etwas, das sich direkt makroskopisch messen lässt, eben dem Stromfluss. Dabei brauchten die Physiker allerdings einen komplexen Aufbau, der unter anderem Supraleitung voraussetze. In dieser besonderen Umgebung ließen die Physiker den Strom durch ein Hindernis fließen, durch das der Strom eigentlich nicht fließen darf – der quantenmechanische Tunneleffekt. Zudem wiesen sie nach, dass sich sein Energieverhalten nicht kontinuierlich verändert, sondern jenes quantisierte, sprunghafte Verhalten zeigt, das gemäß der Quantenphysik auf dem Grund aller Naturprozesse lauert.

Bis heute ist die Frage offen, ob sich Quantenverhalten prinzipiell bei beliebig großen Objekten zeigen kann oder ob es eine natürliche Grenze gibt, die Effekte der Quantenphysik auf den Mikrokosmos beschränken. Die drei Physiker zeigten, dass Quanteneffekte immerhin so groß werden können, dass sie direkt in unseren Alltag hineinreichen.

Quanteneffekt im Makrokosmos – das klingt nach Schrödingers Katze in der radioaktiven Kiste, jenem Gedankenexperiment, das eigentlich die Konsequenzen der Quantenphysik ad absurdum führen sollte. Ganz so groß wie ein Schmusetiger sind Stromkreise im Allgemeinen zwar nicht, doch bestimmt so groß, dass sie unser Leben direkt beeinflussen, etwa in unseren Smartphones. Mit solch etwas Alltäglichem Quantentricks zu vollführen, ist allein schon eine Leistung, die in den Augen des Komitees preiswürdig ist.

Wirklich relevant wird die Arbeit von Clarke, Devoret und Martinis aber, weil sie demonstriert, dass sich alltagstaugliche Technologie – Elektronik – mit Quantenphysik fusionieren lässt.

Elektronik ist heutzutage überall, Schaltkreise machen mehr als nur "Licht an, Licht aus": Von Sensoren bis Smartphones prägen sie überall unseren Alltag. Kaum vorstellbar, was technisch alles möglich wird, wenn man diese Systeme mit Quantenphysik kombiniert.

Der Quantencomputer ist nur eine Möglichkeit, wenn auch das prägnanteste Beispiel. Einer der Laureaten, John M. Martinis, schuf auf Grundlage der gemeinsamen Entdeckungen einen der ersten Qubits, die Recheneinheit von Quantencomputern, die Pendants zum Bit im herkömmlichen Computer. Später entstanden noch viele weitere, voneinander unabhängige Bauweisen von Qubits. Welche sich durchsetzen wird, ist noch offen. Selbst wenn der Quantencomputer nie alle Hoffnungen erfüllen wird, ist unzweifelhaft, dass Quantentechnologie – in welcher Form auch immer – unseren Alltag prägen wird. Dann wird die Arbeit von John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis ganz und gar nicht mehr abstrakt sein.