Was für andere Menschen die Oscars, Olympischen Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften sind, ist für mich der Nobelpreis. Kaum einem Ereignis im Jahreskreis fiebere ich so entgegen, sauge im Vorhinein alle Informationen auf, gehe Wetten auf die Ausgezeichneten ein und verfolge schließlich im Livestream die Erklärungen der Komitees.

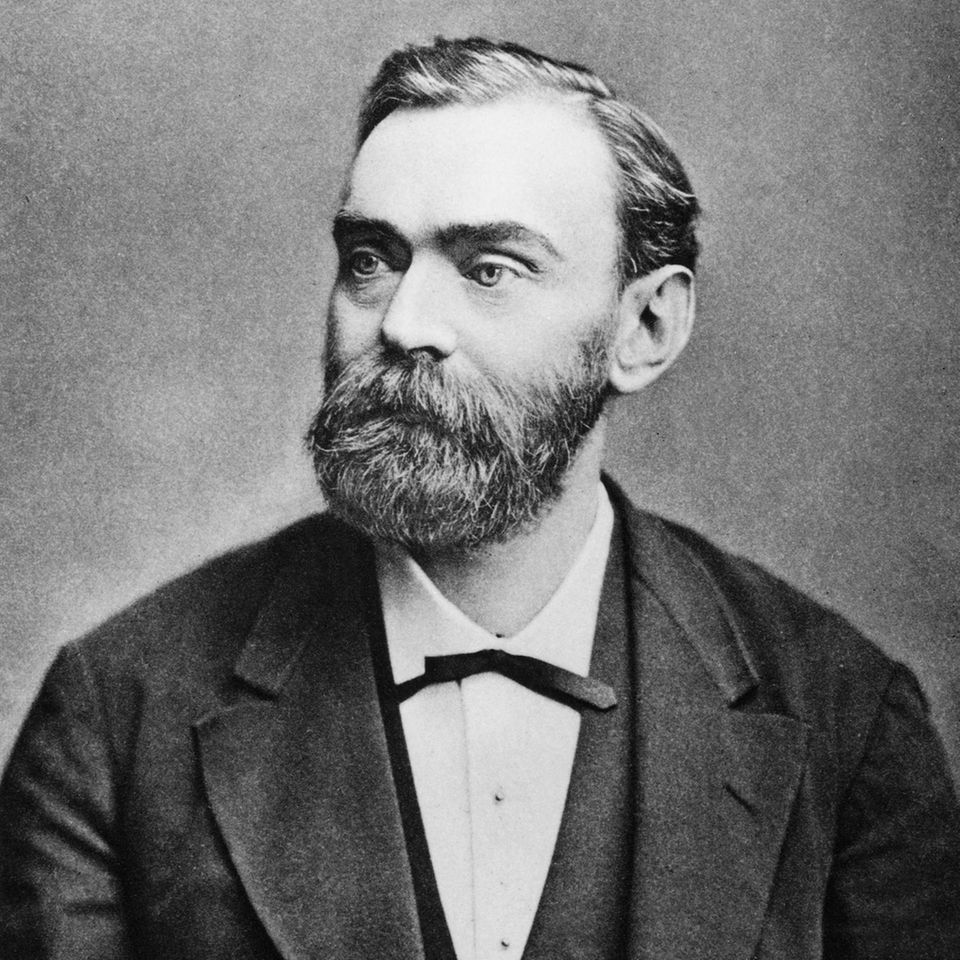

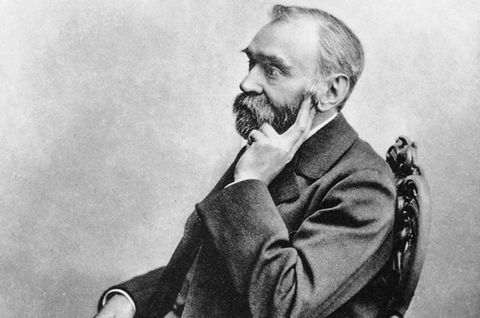

Schließlich werden hier – das ist der Anspruch – die größten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet, Ikonen in ihrem Fachbereich, die Einsteins oder Curies unserer Zeit, die aber oft erst durch den Preis für die Weltöffentlichkeit als solche erkennbar werden.

Denn was diese Personen zum Fortschritt der Menschheit beigetragen haben, wird bleiben, weit über die Tagespolitik hinaus. Der Zweite Englisch-Niederländische Seekrieg von 1665 bis 1667 beispielsweise ist heute weitgehend unbekannt, doch dass just zu dieser Zeit ein Apfel auf den Kopf eines englischen Gelehrten gefallen sein soll, dem sich dadurch das Konzept der Schwerkraft offenbarte, wissen heute selbst Schulkinder.

Meist zeigt sich erst in der Rückschau, welche Entdeckung und welcher Entdecker die Geschichte verändert hat. Der Auftrag der Nobelpreiskomitees: diese Fortschritte ausfindig zu machen. Dies schärft nicht nur den Blick für die Gegenwart: Denkt man die Entwicklungen fort, die die Preistragenden angestoßen haben, erhält man eine Ahnung, wohin die Menschheit steuern wird.

Die Nobelpreiskomitees (für jeden Preis eines) wissen ihre Bedeutung geschickt zu inszenieren. Etwa am Donnerstag, wenn Fernsehteams aus allen Kontinenten in einen Saal im Stockholmer Börshuset drängen. Ihre Kameras richten sie auf eine weiße, mit goldenen Ornamenten verzierte Tür. Minutenlang passiert: nichts, das Warten wird zum Ritual. Dann senkt sich die Klinke, die Türe öffnet sich, der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie tritt heraus und verkündet, wer den Nobelpreis für Literatur erhält. Und das Medienkarussel steht weltweit für einen Moment still.

Die Inszenierung erinnert nicht von Ungefähr an ein anderes mediales Großereignis in diesem Jahr: die Wahl des Papstes. Kameras waren auf einen Schornstein gerichtet, Livestreams dokumentierten tagelang spannungsgeladenen Stillstand. Schließlich brach sich Jubel Bahn, als weißer Rauch emporstieg und das "Habemus Papam" vom Balkon des Petersdoms erschall.

Das traditionsreiche Ritual löste selbst unter Nichtgläubigen Faszination aus. Ebenso schaffen es die Nobelpreiskomitees alljährlich, Wissenschaft in eine Eilmeldung zu verwandeln, begierig angeklickt von einem Publikum, das sich über den Rest des Jahres hinweg kaum für Attosekunden-Lichtimpulse, post-transkriptionale Genregulation oder asymmetrische Organokatalyse interessiert.

Wissenschaft dient als Religionsersatz, Stockholm wird zum Heiligen Stuhl

Auffallend ist in beiden Fällen die inszenierte Geheimniskrämerei. Der äußere Stillstand steht im Kontrast zum harten Ringen im Inneren. Was hinter den Türen passiert, bleibt der Welt verborgen. Weder wird ersichtlich, wie knapp die Entscheidung ausfiel, wer die Zweitplatzierte war oder warum nicht der haushohe Favorit gewann, noch wird thematisiert, was gegen die gewählte Person gesprochen haben könnte. Vor der Türe wird die Entscheidung als unzweifelhaft inszeniert, der oder die Auserwählte als unbefleckt.

Dabei gab es in der Geschichte der Nobelpreise natürlich Fehlentscheidungen. Zuweilen erwies sich eine Entdeckung als falsch (Johannes Fibiger), schuf eine Idee mehr Schaden als Nutzen (António Egas Moniz), wurde die Bedeutung einer Entdeckung zu spät realisiert (DNA-Pionier Oswald Avery) oder missgünstige Juroren agitierten gegen offensichtlich Preiswürdige (Leo Tolstoi). Allein mit der Benachteiligung von Frauen ließen sich Bücher füllen.

Von Irrtümern und Kriegsverbrechen: Die Geschichten fragwürdiger Nobelpreise

Von Irrtümern und Kriegsverbrechen: Die Geschichten fragwürdiger Nobelpreise

Doch wie spätere Untersuchungen ergaben, hatten die Ratten lediglich gutartige Geschwülste entwickelt, da sie aufgrund des Laborfutters zu wenig Vitamin-A hatten. Das Karolinska-Institut, das den Medizin-Nobelpreis vergibt, arbeitete 2004 die Fehlentscheidung auf. Dennoch bleibt Fibiger offiziell Nobelpreisträger.

Doch die Nobelpreiskomitees entziehen sich jeder Debatte um frühere Preisträger. Interne Papier werden erst nach Dekaden veröffentlicht, noch nie wurde eine Entscheidung revidiert.

Diese Intransparenz und das Beharren selbst auf Fehlentscheidungen ist aus der Zeit gefallen. Die Komitees geben sich wie die katholische Kirche unfehlbar. Und wie diese tun sie sich schwer mit Reformen.

Dabei wäre durchaus Bedarf: Die drei naturwissenschaftlichen Nobelpreise, Medizin, Chemie und Physik, spiegeln in ihrem Zuschnitt die Forschung des 19. Jahrhunderts wider. Längst haben sich weitere Wissenschaftsfelder etabliert; zentrale Forschungsfelder der Gegenwart, etwa die Computerwissenschaften, können gar nicht ausgezeichnet werden. Weitere Kategorien einführen? Das gilt als ausgeschlossen. Der 1968 nachträglich eingeführte Nobelpreis für Wirtschaft wurde, auch wenn dies nicht offiziell gesagt wird, als Fehler erkannt: Nicht umsonst wird er abseits, eine Woche nach allen anderen Kategorien verkündet.

Der Weltgeist manifestiert sich in den Erwählten

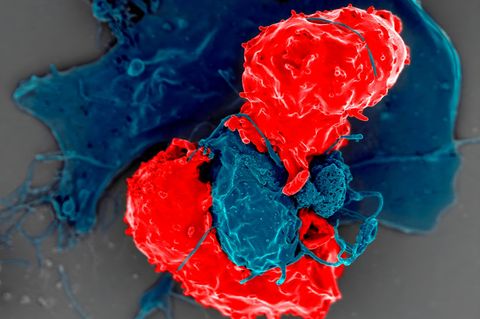

Dazu fördert der Nobelpreis einen problematischen Geniekult. Schon früher war ein solcher zweifelhaft, da Forschung meist Gemeinschaftsarbeit ist. Inzwischen ist Wissenschaft jedoch zu einer Maschinerie geworden, sie hat sich professionalisiert, standardisiert, automatisiert – und hängt kaum noch von den Geistesblitzen Einzelner ab. Zwischen Projektanträgen, Fördertöpfen und vorgezeichneten Karrierewegen wird Fortschritt wie am Fließband produziert, Stück für Stück. Nun mag man einen Mangel an revolutionären Ideen beklagen, aber gerade in der Medizin vollbringt diese leistungsfähige Maschinerie eine segensreiche Flut immer neuer Therapien selbst für seltenste Erkrankungen.

Gerade Meilensteine werden oft nur durch weltumspannende Netzwerke möglich, beispielsweise beim Higgsteilchen. Allein eine einzige Veröffentlichung zu dem Elementarteilchen zählte auf 24 Seiten insgesamt 5154 beitragende Personen auf. Dennoch ging der Nobelpreis nur an zwei – herausragende – Physiker, weil das Komitee sich nicht dazu durchrang, von der Vorgabe abzurücken, den Physikpreis an maximal drei Personen pro Jahr zu verleihen. Wie die katholische Kirche fühlte es sich einem höheren Willen verpflichtet, hinter dessen verschriftliche Form, einem Testament, es nicht zurückkann.

Es lässt sich nicht leugnen: Der Nobelpreis hat einige Konstruktionsfehler, seine Intransparenz ist nicht mehr zeitgemäß. Sollte er sich also reformieren?

Ich bin hin- und hergerissen. Würden Reformen nicht genau das zerstören, was ich am Nobelpreis liebe: die Aura des Übergroßen? Der Nobelpreis lebt ja von seiner Unerschütterlichkeit, seiner Selbstgewissheit, seiner Entrücktheit, seinem Anachronismus. Gerade weil er sich nicht immerzu wandelt, stehen die neuen Preistragenden in einer bruchlosen Linie mit Einstein und Curie. Eben weil die Entscheidungen in Marmor gemeißelt sind, werden sie zu jener Referenz, an der man sich herrlich abarbeiten kann.

Wie die katholische Kirche erschafft der Nobelpreis Momente, die über das Klein-Klein der Gegenwart hinausweisen. Beide sind Fabrikanten der Ewigkeit.

All die Probleme schmälern nicht meine Freude am Nobelpreis, im Gegenteil: Auch das Hadern, Leiden und Widersprechen stiftet Sinn – jeder Fußballfan kann das bestätigen. Im Bewusstsein um all die Schwächen und im Bewusstsein, dass ich dem Nobelpreis viel zu viel Bedeutung beimesse, werde ich mich daher auch in diesem Jahr wieder meiner Begeisterung hingeben.