Besser hätte das Jubiläumsjahr kaum starten können. 2025 jährt sich der Durchbruch zur Quantenmechanik zum hundertsten Mal, die UN hat das Internationale Jahr der Quantenwissenschaft und Quantentechnologien ausgerufen. Und Google lieferte die passende Ouvertüre. Was der Konzern kurz vor dem Jahreswechsel verkündete, war mehr als nur eine Erfolgsmeldung. Es fasst perfekt zusammen, wo die Menschheit nach 100 Jahren Quantenphysik steht. Die Theorie hat unsere Technologie und unseren Alltag revolutioniert und wird dies noch viel stärker tun. Zugleich haben Forschende den Eindruck, dass sie diese vielleicht beste Theorie aller Zeiten bis heute nicht verstehen.

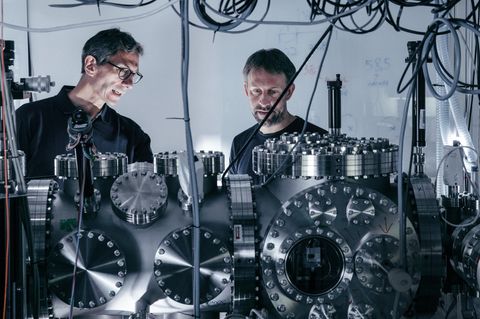

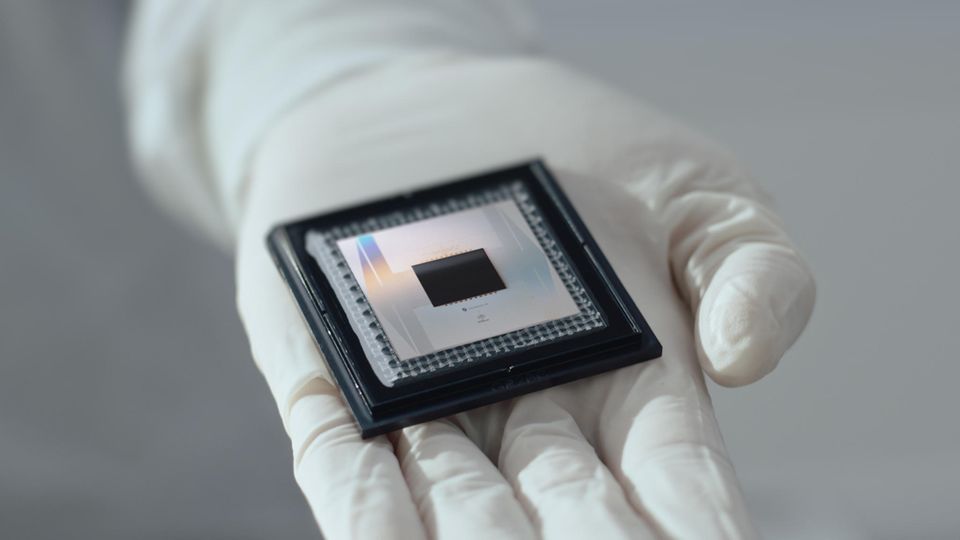

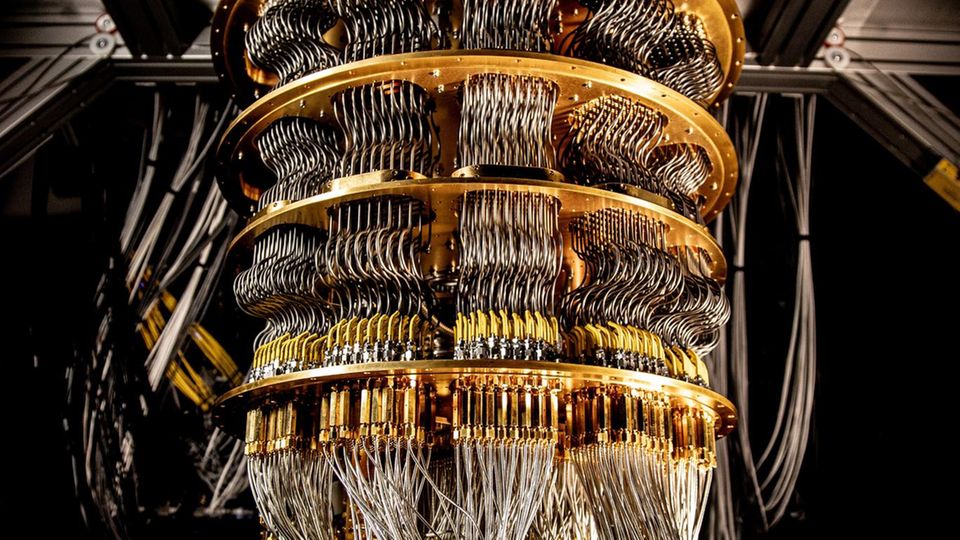

Im Wettlauf um den ersten Quantencomputer mischt Alphabet, der Mutterkonzern von Google, ganz vorn mit. Alle paar Jahre präsentiert das Unternehmen einen neuen Quantenchip, der alles bisherige in den Schatten stellt. Von einem richtigen Quantencomputer, wie ihn sich Wissenschaftler und Ingenieurinnen erträumen, ist zwar auch Alphabet noch weit entfernt. Aber die stetigen Fortschritte nähren die Hoffnung, dass in einigen Jahren Quantencomputer Probleme lösen könnten, die kein Supercomputer der Welt knacken kann.

Der neue Quantenchip namens Willow sorgt für Furore, weil sich in ihm endlich die Informationseinheiten, die Qubits, zuverlässig gegenseitig gegen Fehler absichern können. Das gleiche Verfahren wird auch bei klassischen Computern verwendet, aber bislang funktionierte es bei Quantencomputern nur mäßig, weil die Qubits ihre Informationen schneller verloren, als sich die Information durch Abgleich mehrerer Qubits überprüfen ließ.

Doch die Erfolgsmeldung ging in der Öffentlichkeit ein wenig unter, weil sich an einem eher nebensächlichen Absatz der Pressemeldung eine hitzige Debatte entzündete. Darin schreibt Hartmut Neven, Leiter des Quantum Artificial Intelligence Lab von Google:

"Die Leistung von Willow ist erstaunlich: Es führte in weniger als fünf Minuten eine Berechnung durch, für die einer der schnellsten Supercomputer von heute zehn Quadrillionen Jahre benötigen würde. Wenn Sie es ausschreiben wollen, sind es 10.000.000.000.000.000.000.000.000 Jahre. Diese verblüffende Zahl übersteigt die in der Physik bekannten Zeitskalen und übertrifft das Alter des Universums bei Weitem."

In der Tat hatte Willow eine Berechnung unvorstellbar schneller gelöst, als es jedem Supercomputer möglich wäre. Einschränkend gilt jedoch, dass diese Rechnung für alltägliche Probleme völlig nutzlos ist und nur genau so ausgewählt wurde, dass sie zwar einem Quantencomputer besonders leicht, einem Supercomputer hingegen besonders schwer fällt.

Willow untermauert die Vorstellung, dass Quantenberechnungen in vielen Paralleluniversen stattfinden, was der Idee entspricht, dass wir in einem Multiversum leben,

Hartmut Neven, Google

Neven beendete den Absatz aber mit einer unerwarteten Wendung: Die Leistung von Willow "untermauert die Vorstellung, dass Quantenberechnungen in vielen Paralleluniversen stattfinden, was der Idee entspricht, dass wir in einem Multiversum leben, eine Vorhersage, die erstmals von David Deutsch gemacht wurde."

In den Sozialen Medien klang dies in den nachfolgenden Tagen, als habe Google die Existenz von Paralleluniversen bewiesen. Doch warum sollte ein Quantencomputer dazu in der Lage sein, und warum sollten neben unserem noch viele weitere Universen existieren, von deren Existenz wir noch nie etwas wahrgenommen haben?

Um die Debatte zu verstehen, hilft ein kleiner Crashkurs in Quantenphysik. Dann wird auch klar, warum die Theorie einerseits immer neue technologische Wunder vollbringt, Physiker und Physikerinnen aber zugleich den Eindruck haben, sie bis heute nicht zu verstehen.

Die Formeln der Quantenphysik beschreiben die Vorgänge im Mikrokosmos in einer nie gekannten Präzision. Sie macht viele teils abstrus wirkende Vorhersagen, die sich alle als korrekt herausstellten und Technologien ermöglichen, die früher als utopisch galten, von Lasern über Transistoren bis zu MRTs.

Doch obwohl Physikerinnen und Physiker täglich mit der Quantenphysik rechnen, fällt es ihnen bis heute schwer, diese in Worte zu fassen. Was die Formeln in mathematischer Sprache ausdrücken, können die Forschenden kaum in unsere Sprache übersetzen. Vieles widerspricht unserem vom Alltag geprägten Denken. Beispielsweise kann ein Quantenobjekt, solange es unbeobachtet ist, an mehreren Orten zugleich sein. Wenn wir allerdings hinsehen, nehmen wir es nur an einem Ort wahr. Dass es allerdings die anderen Eigenschaften (hier der Ort) zuvor besessen haben muss, lesen wir an seinem Verhalten ab. Wer dies besser verstehen will, kann diesen Artikel zum Doppelspaltexperiment lesen.

Schon kurz nach der Entdeckung brandete unter Physikern Streit darüber auf, was das kuriose Verhalten genau bedeutet. Was sind diese anderen Eigenschaften, wie real sind sie? Kann etwas real sein, das sich nicht beobachten lässt? Aber muss es nicht in irgendeiner Form real sein, wenn es unsere Beobachtungen beeinflusst?

Verschiedene Interpretationen sollten das Rätsel erklären, warfen aber jeweils nur noch mehr Fragen auf. Die Wirklichkeiten, die sie beschreiben, unterscheiden sich radikal voneinander.

Die erste und lange Zeit am weitesten verbreitete Interpretation, die "Kopenhagener Deutung", besagt, dass sich das Objekt zu Beginn in einem Zustand all dieser widersprüchlichen Eigenschaften (beispielsweise an verschiedenen Orten) befindet, sich bei der Messung aber für eine Option "entscheidet", woraufhin die anderen spurlos verschwinden.

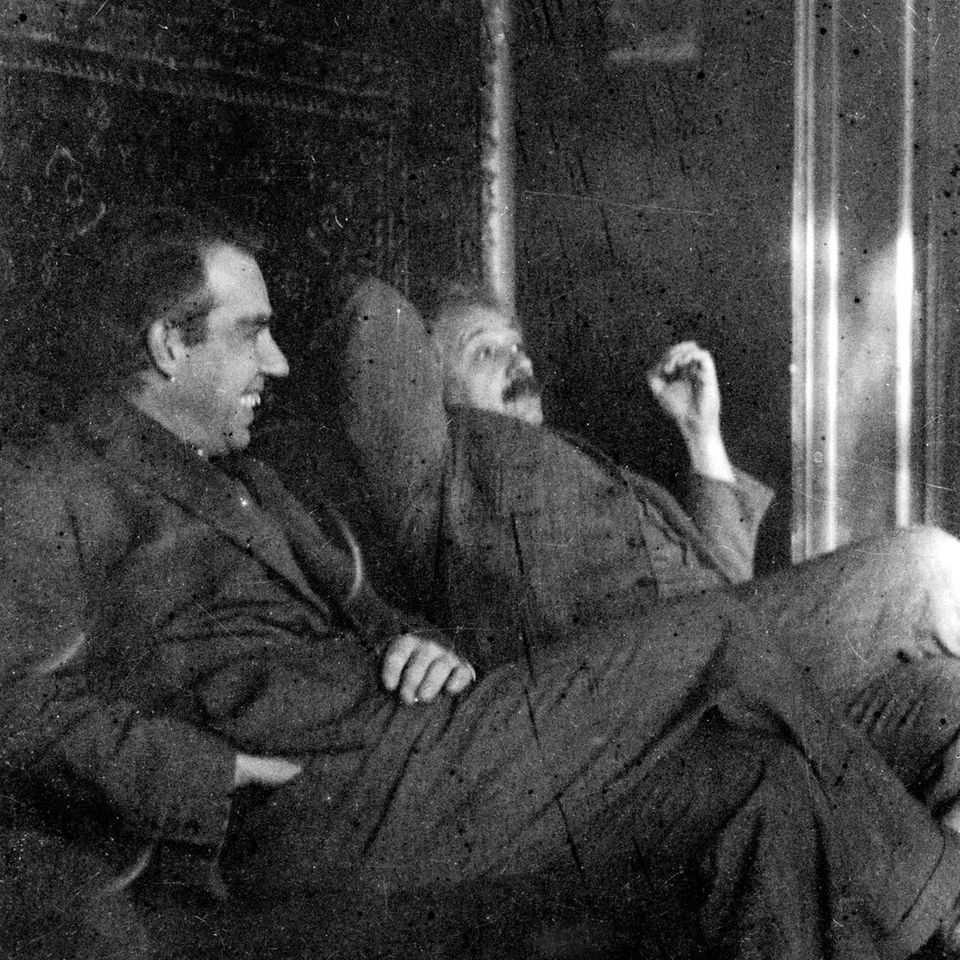

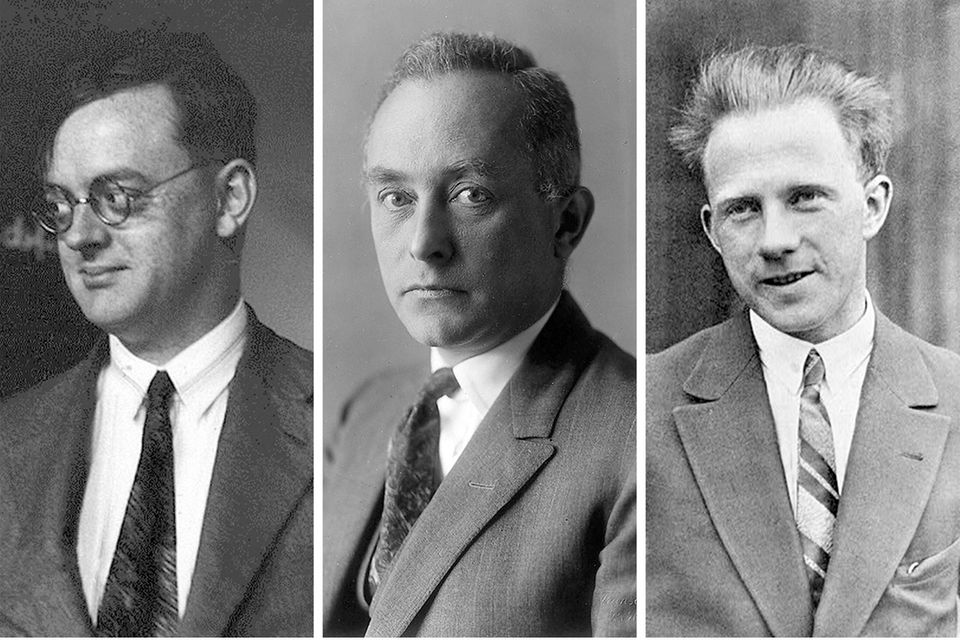

In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine andere Sichtweise immer bedeutsamer, zumindest in der Populärliteratur: die "Viele-Welten-Interpretation". Entwickelt wurde sie 1957 von Hugh Everett. Ihn störte, dass nach der Kopenhagener Deutung die alternativen Eigenschaften einfach verschwinden. So etwas sollte es in der Physik nicht geben. Außerdem könne die Kopenhagener Deutung nicht erklären, wie die Alternativen verschwinden.

Laut Everett existieren alle Eigenschaften gleichermaßen real, auch die, die sich nicht beobachten lassen. Dies führt aber zu einer radikalen Konsequenz: Bei jeder Beobachtung spalte sich das Universum auf, in zahllose Welten, in denen jede der möglichen Eigenschaften realisiert wird. Sehen wir das Teilchen an Ort A, dann müsse es eine zweite Welt geben, in der eine Kopie von uns das Teilchen an Ort B beobachte.

Zu Beginn fand Everetts Sichtweise wenig Anklang. Das änderte sich, als ab den 1970ern Dieter Zeh und andere Forschende die Dekohärenz entdeckten: Wenn ein Quantenobjekt früher oder später mit seiner Umgebung interagiert, scheinen sich die zunächst miteinander verknäulten Eigenschaften voneinander zu trennen. Jede Option bildet mit der Umwelt einen eigenen Strang der Wirklichkeit. Die mittlerweile sehr gut belegte Dekohärenz kann erklären, warum wir als Beobachtende manche Eigenschaften des Objekts nicht mehr sehen, obwohl sie noch da sein sollten.

Fans der Viele-Welten-Theorie nehmen dies als Beleg, dass in unserem Universum viele Versionen der Wirklichkeit zugleich existierten. Das Multiversum bilde sich demnach nicht aus vielen weit voneinander entfernten Universen, sondern die verschiedenen Welten existierten an einem Ort, parallel, und doch einander unzugänglich.

Allerdings löst die allgemein anerkannte Dekohärenz den Ärger um die Quantenphysik nicht. Es bleibt weiterhin offen, ob die alternativen Eigenschaften tatsächlich in parallelen Wirklichkeiten weiterexistieren oder ob sie nicht doch – wie in der Kopenhagener Deutung beschrieben – auf irgendeine Weise verschwinden.

Welche Interpretation Menschen favorisieren, ist in gewissem Sinn eine Geschmacksfrage. Manche schreckt die Vorstellung, dass in der Physik irgendetwas einfach spurlos verschwinden soll. Für sie ist das ein derart eklatanter Bruch mit allem, was die Physik sonst so beschreibt, dass sie die Kopenhagener Deutung ablehnen und die Viele-Welten-Interpretation favorisieren. Und das, obwohl diese mit gewaltigem Ballast daherkommt: mit einer unendlichen Zahl von Paralleluniversen, die sich in jedem Augenblick weiter vervielfachen und die wir doch niemals wahrnehmen.

Andere bevorzugen daher die Kopenhagener Deutung, auch wenn sie einen bis heute unerklärlichen physikalischen Prozess voraussetzt – das spontane Verschwinden –, wodurch sie komplizierter und weniger stringent ist.

Bis heute ist die Streitfrage unentschieden, weil die verschiedenen Welterklärungen – neben Kopenhagen und Viele Welten existieren noch einige weitere – keine Theorien sind, sondern nur Interpretationen der Quantenphysik. Theorien liefern für Experimente unterschiedliche Vorhersagen. Durch Messungen lässt sich klären, welche Theorie unsere Welt besser beschreibt.

Die Interpretationen bauen aber alle auf demselben mathematischen Korsett auf. Sie kommen in allen bislang erdachten Experimenten zu den gleichen Vorhersagen. Durch Messungen lässt sich also (bislang) prinzipiell nicht entscheiden, welche Interpretation korrekt ist.

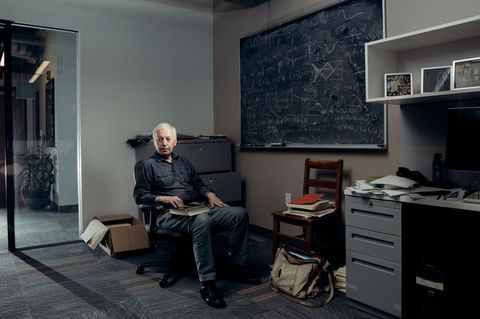

Wie aber kam nun Hartmut Neven von Google auf seine gewagte Behauptung? Einer der Pioniere der Quantencomputer, David Deutsch, erklärt die besondere Leistung der Quantenrechner durch die Viele-Welten-Interpretation. Rechne ein Quantencomputer, nutze er dabei die Vielzahl ihm zur Verfügung stehender Welten: Er rechne parallel in all diesen Welten. Möglich sei dies, solange der Prozess der Dekohärenz nicht abgeschlossen sei: Dann seien die Welten schließlich noch miteinander verbunden und Informationen könnten zwischen ihnen hin und her gelangen.

Deutschs Interpretation ist spektakulär. Allerdings lassen sich die Eigenschaften von Quantencomputern exakt genauso gut mit den anderen Interpretationen erklären. So nutze der Quantencomputer laut der Kopenhagener Deutung während der Rechnung die Vielzahl alternativer Eigenschaften, um sich ihrer nach dem Ende der Rechnung zu entledigen.

Womöglich hat Deutsch mit seiner faszinierenden Weltsicht recht. Doch es gibt bislang keine Möglichkeit, das zu beweisen. Daran ändert auch der neue Quantenchip von Google nichts, egal wie schnell dieser rechnet.