Seit jeher liefern sich Banken und Staaten ein Kräftemessen mit gerissenen Fälschern. Moderne Banknoten besitzen Seriennummern, Wasserzeichen, Reliefs, Sicherheitsfäden, Hologramme, glänzende Aufdrucke und Mikroschrift, die sie als Original ausweisen. Und doch gelingt es Kriminellen immer wieder, gut gemachte Blüten in Umlauf zu bringen. Auch im Digitalen sind Manipulationen aufwendig, aber grundsätzlich möglich.

Schon schwieriger zu fälschen sind rein virtuelle Kryptowährungen – zumindest in der Theorie. Sie basieren auf einer Technologie namens Blockchain. Wann immer eine Kryptomünze den Besitzer wechselt, wird der Vorgang von Algorithmen aufgezeichnet, verschlüsselt und mit allen vorherigen Transaktionen verknüpft. So entsteht eine Datenkette, deren einzelne Glieder sich nicht unbemerkt austauschen lassen – zumal die Kette nicht nur auf einem, sondern auf vielen Rechnern im Netzwerk der Blockchain gespeichert wird.

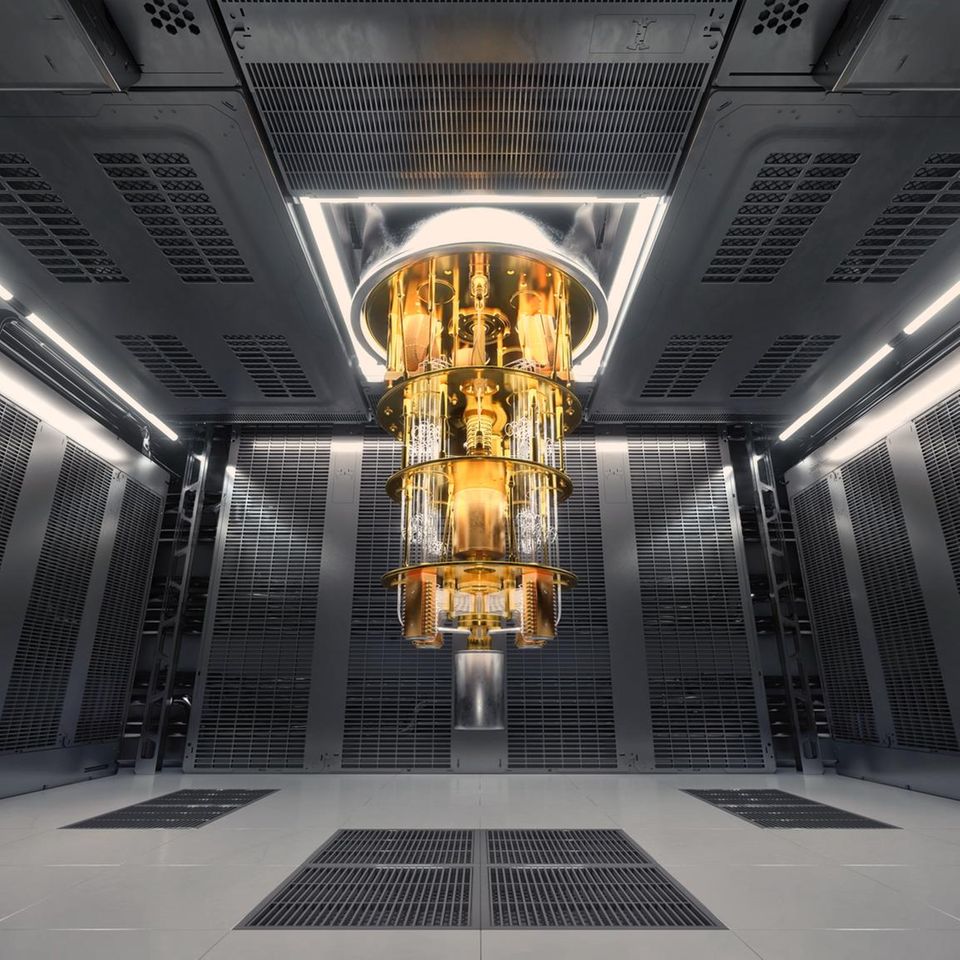

Klingt sicher? Das Konzept des Quantengelds legt noch eine Schippe drauf: Hier schützt nicht der bloße (Rechen-)Aufwand vor Fälschungen, sondern die Natur selbst.

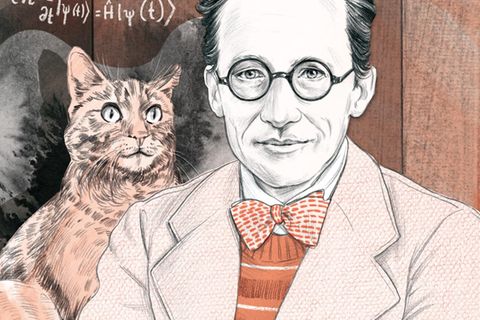

Die Idee kam dem Physiker Stephen Wiesner bereits im Jahr 1969. Er legte dar, dass man winzige Partikel wie Photonen oder Elektronen theoretisch als ultimativen Fälschungsschutz verwenden kann. Denn sie besitzen Quanteneigenschaften, die sich messen und manipulieren lassen.

In Wiesners Gedankenexperiment markieren Banken Geldscheine mit Quantenpartikeln sowie mit einer Seriennummer, bevor sie sie in Umlauf bringen (da es sich um rein theoretische Überlegungen handelt, tat Wiesner so, als ließen sich die Winzlinge sicher auf einem schnöden Schein speichern.) Nur die Bank, so erklärt Wiesner, dürfe die Eigenschaften der Quantenteilchen kennen. Will sie die Echtheit des Geldes überprüfen, misst sie den Zustand des Systems und gleicht anhand der Seriennummer ab, ob die Messergebnisse mit ihrer Datenbank übereinstimmen.

Der absolute Fälschungsschutz des Konzepts besteht darin, dass Kriminelle die (ihnen unbekannten) Eigenschaften der Teilchen nicht perfekt kopieren können, ohne dabei den Quantenzustand des Originals zu zerstören. So besagt es das "No-Cloning-Theorem", ein wichtiger Grundsatz der Quantenphysik. Es stellt sicher, dass das Quantengeld nicht zweimal ausgegeben werden kann. Wiesners Arbeit lieferte wichtige theoretische Anstöße, war aber zum Zeitpunkt ihrer Entstehung meilenweit von einer praktischen Umsetzung entfernt.

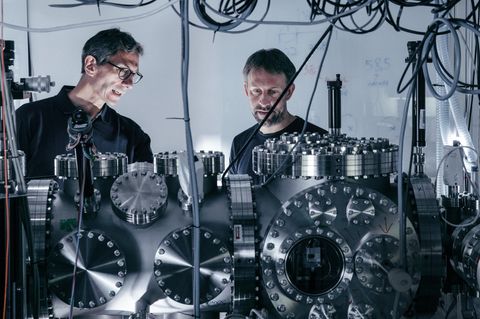

Heutzutage ist die Übertragung verschlüsselter Informationen hingegen fast schon Standard. Im April dieses Jahres gelang Forschenden die Quantenkommunikation über das kommerzielle Glasfasernetz zwischen Frankfurt und Kehl an der französischen Grenze. Sie verschickten Lichtteilchen und speicherten Informationen in deren Polarisation – der Schwingungsrichtung, die sie als Lichtwelle besitzen. Hätte jemand die Photonen unterwegs abgefangen, wäre er Gefahr gelaufen, ihren Zustand zu verändern. Damit wäre der Lauschangriff aufgeflogen. Auf ähnliche Weise gelingt es Forschenden inzwischen, Quantengeld (also Partikel mit bestimmten Quanteneigenschaften) zu erzeugen und ihre Merkmale von einer "Bank" auf Echtheit überprüfen zu lassen.

Will man Informationen vor Manipulation schützen, ist die Divenhaftigkeit der Quanten, also ihre Anfälligkeit für jeden Zugriff von außen, ein Vorteil. Doch um Informationen über längere Zeit zu speichern, stellt sie ein Problem dar. Zu schnell verlieren Quantenobjekte ihre Eigenschaften, wenn sie der Außenwelt ausgesetzt sind. Für Quantengeld galt: Wie gewonnen, so zerronnen. Was fehlte, war das Äquivalent zu einem Portemonnaie. Ein Ort, an dem der Besitzer die mimosenhaften Teilchen sicher aufbewahren konnte, ohne dass sich ihre Eigenschaften veränderten.

Doch nun präsentiert ein Team um Julien Laurat vom Laboratoire Kastler Brossel in Paris erstmals eine Börse für Quantengeld. Sie besteht aus Hunderten Millionen von Cäsium-Atomen, die mit Lasern nahezu auf den absoluten Nullpunkt herabgekühlt werden. Erhält ein Kunde nun polarisierte Lichtteilchen von der Bank, kann er sie in der Eiseskälte zwischenlagern, sie unverändert wieder hervorholen und an einen Händler weitergeben, der sie untersucht und die Ergebnisse von der Bank prüfen lässt. Ihren Versuchsaufbau stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift "Science Advances" vor.

Doch trotz ultrakalter Geldbörse muss die Kaufentscheidung zügig fallen: Sechs Millionstel einer Sekunde beträgt die maximale Speicherdauer des Systems momentan. Danach verändert sich das Photon zu stark, um noch als zuverlässiges Zahlungsmittel zu dienen. Zudem ist die eiskalte Börse wenig alltagstauglich. Anders als Geldscheine, EC-Karte oder Smartphone lässt sie sich nicht in der Tasche herumtragen. Doch das streben Forschende auch gar nicht an.

Julien Laurat und sein Team sehen in ihrer Arbeit eher einen Beitrag zu stabilen Quantennetzwerken als zu einer Zukunft, in der jeder von uns sein Vermögen mithilfe von Photonen schützt. Im nächsten Schritt wollen sie die Speicherzeit deutlich erhöhen, damit sich die Quanteninformationen nicht mehr im Handumdrehen verflüchtigen.