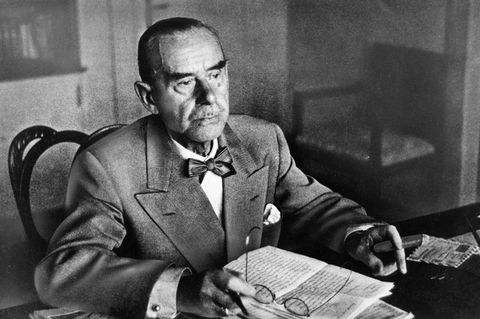

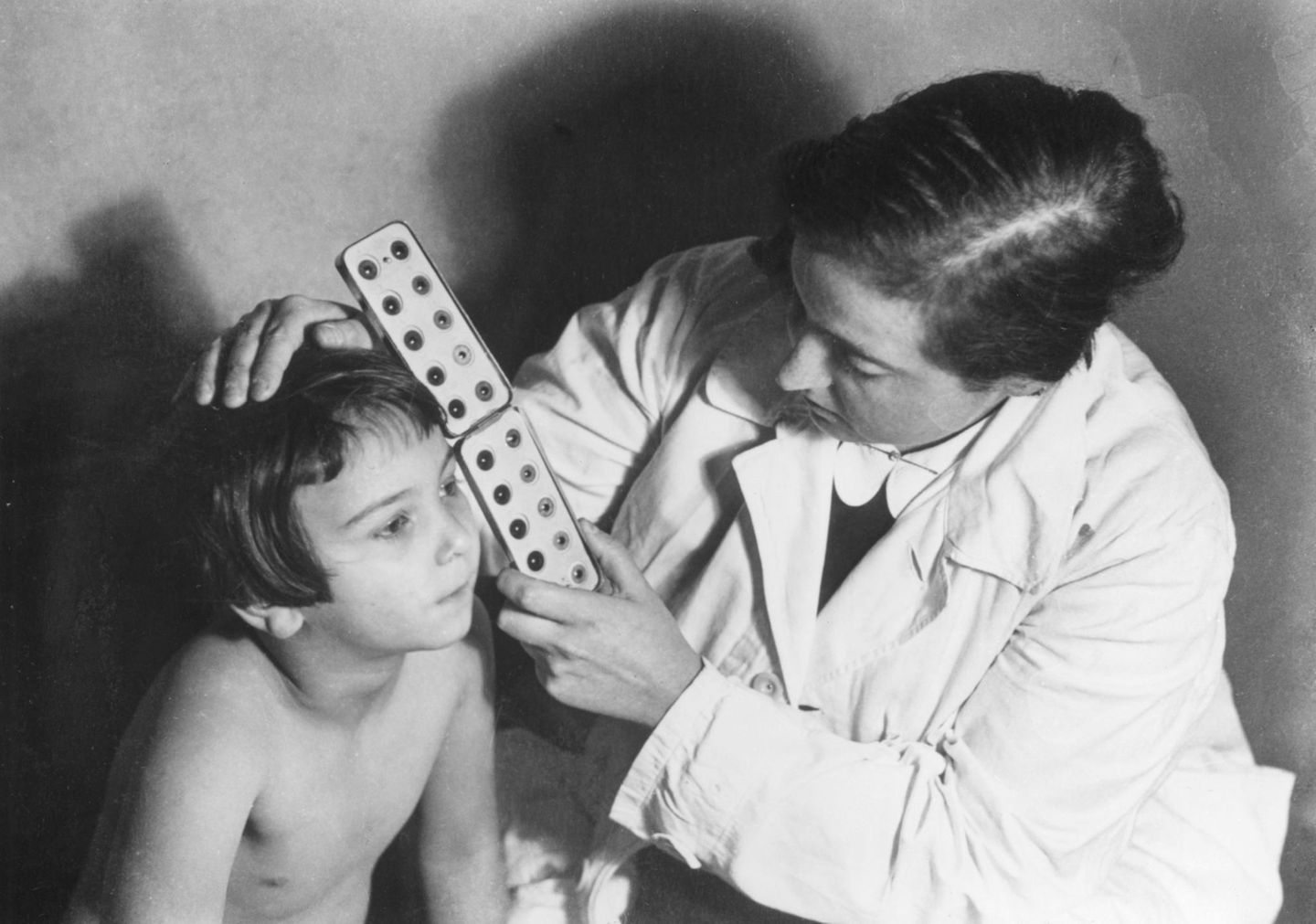

Artur Dinter: "Die Sünde wider das Blut"

Die Szene wirkt harmlos, doch steckt in ihr eine mörderische Ideologie: Kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten prüft eine Frau in Berlin die Augenfarbe eines jüdischen Kindes, als Teil "rassenhygienischer" Forschungen. Kaum jemand hat die rassistischen Vorurteile seiner Zeit literarisch so erfolgreich umgesetzt wie der völkische Schriftsteller Artur Dinter. 1917 erscheint sein antisemitischer Propagandaroman "Die Sünde wider das Blut". Darin thematisiert er die angebliche Vorliebe jüdischer Männer für blonde Frauen und vertritt die Theorie, eine nicht-jüdische Frau müsse nur ein Mal mit einem Juden schlafen und könne danach nie wieder "erbgesunden" Nachwuchs zeugen. Julius Streicher und sein Hetzblatt "Stürmer" werden diese Ansicht weiterverbreiten. 1935 stellt das "Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" den "außerehelichen Verkehr" zwischen Juden und "Deutschblütigen" unter Strafe. Fortan ist es Juden verboten, "weibliche Staatsangehörgie deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren" in ihrem Haushalt zu beschäftigen. Die Gesetzgeber verdächtigen jüdische Männer, ihre Angestellten sexuell zu missbrauchen und ihr Blut damit lebenslang zu "vergiften". Ein weiteres Gesetz legt fest, wer als Jude oder Jüdin gilt. Die Nürnberger Gesetze geben dem Rassenhass der Nationalsozialisten einen gesetzlichen Rahmen. Und sie ebnen den Weg zur systematischen Verfolgung und Ermordung von rund sechs Millionen europäischen Jüdinnen und Juden. Artur Dinter wird in einem Entnazifizierungsverfahren 1945 zu 1000 Reichsmark Strafe verurteilt.

© Bildarchiv Pisarek / akg-images