Machen wir uns nichts vor: Omas Küche war ein Desaster. Jedenfalls nach heutigen Maßstäben. Ein Grauen von fetten Fleischbergen und zerkochtem Gemüse – zusammengehalten durch Ströme von Tütensoße, Flüssigwürze und gekörnter Brühe. Für Oma waren Nescafé, Sahnesteif und Dosenananas herausragende Errungenschaften einer immer effizienteren Lebensmittelindustrie, sinkende Fleischpreise sowieso.

Natürlich: Kartoffelsalat hätte sie nie im Supermarkt gekauft, das wäre ihr gegen die Ehre gegangen, die Mayonnaise fürs Dressing aber sehr wohl, und der Pudding hinterher kam selbstverständlich auch vom Doktor aus Bielefeld. Soweit die Realität. Aber wen interessiert schon die Realität? Welches Kind – genauer: welches Kind der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts – interessierten Fragen ethischer Lebensmittelproduktion?

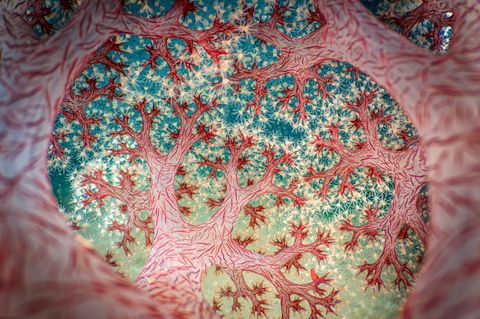

Sicher ist: Keine Suppe schmeckte besser als Omas goldene Buchstabensuppe! Gesprenkelt mit vorgehackter, gefriergetrockneter Petersilie, dampfend heiß serviert im randvollen Blümchenteller. Und immer saß Oma in ihrer Kittelschürze mit am Küchentisch, leicht schräg, immer auf dem Sprung, aß nie mit und hörte umso genauer zu. So viel wissen wir heute: Essen ist materialisierte Emotion, Erinnerung und verklärte Vergangenheit, auch Illusion. Wie würde uns Omas Suppe heute schmecken?

Cesarine, so nennt man in Italien die Herrscherinnen über Küchen und Speisekammern

In kulinarisch kultivierteren Ländern, ganz vorn in Italien, ist die Oma – und in einem früheren Entwicklungsstadium: la mamma– Sinnbild für alles, was Esskultur ausmacht. Natürlich, auch im Süden ist längst nicht mehr alles kulinarisches Gold, was uns sehnsuchtssteigernd entgegenfunkelt (und ja, auch hierzulande gibt es knödeldrehende, schnitzelklopfende, soßenköchelnde Superomas). Und doch berühren sich in Italien Verklärung und Wirklichkeit deutlich regelmäßiger als bei uns. Die echte italienische Küche, das ist die Küche der Mütter, der nonnas, der Tanten.

Man kann sie nicht aus Kochbüchern lernen, schon gar nicht in den blitzenden Edelstahlküchen testosterondampfender Spitzenköche. Wer wirklich verstehen will, was die italienische Küche ausmacht, muss einer reifen italienischen Hausfrau zugeschaut, ihre geschmeidigen Handgriffe, ihre lässige Routine erlebt haben. Cesarine, so nennt man in Italien ehrfurchtsvoll die unumschränkten Herrscherinnen über Küchen und Speisekammern, die ungekrönten Kaiserinnen der Nudelhölzer und Soßentöpfe. Hochgeehrt und geliebt für die Bewahrung, behutsame Entwicklung und stetige Weitergabe des Kulturerbes, das die italienische Küche ist. Und für die unglaubliche Mühe, die Hunderte winziger Ravioli in Brühe bedeuten, für die Geduld, Sorgfalt und Hingabe, die ein Schmorbraten in Rotwein erfordert. Wem genügt dieser bescheidene Ruhm, der von Work-Life-Balance nichts weiß, heute noch?

Wie werden die Omas kochen, die in den 1960er Jahren geboren wurden? Im Überfluss? Die heute nicht alt sind, mit schrundigen Händen und schlechten Augen, sondern bei Youtube auf der Suche sind nach no-equipment-cardio-workouts? Vielleicht kochen sie gar nicht mehr. Sondern bestellen Quinoa Bowls beim Lieferdienst und pressen Detox-Säfte. Man wird es wohl nicht anders sagen können: Mit der Einbauküche stirbt die kochende Oma im Jugendwahn. Sie erfordert gesellschaftliche Verhältnisse, die es nicht mehr gibt. Vielleicht zum Glück. Gefragt hat Oma nämlich nie jemand, ob sie sich nicht etwas anderes vorstellen könnte, als den ganzen Tag in der Kittelschürze Zwiebeln zu schneiden, Kartoffeln zu schälen.

Eine schmerzliche Lücke hinterlässt sie dennoch. Die Sehnsucht nach der Oma am Herd als Urbild alles Vertrauten, Heimischen, Warmen ist ungebrochen. Wie der milde Landarzt, der weise Pfarrer lebt sie fort in unserer kollektiven Sehnsucht, geistert durch TV-Serien und Geschichten.

Omas Küche war oft von Mangel geprägt wie von handwerklichem Können

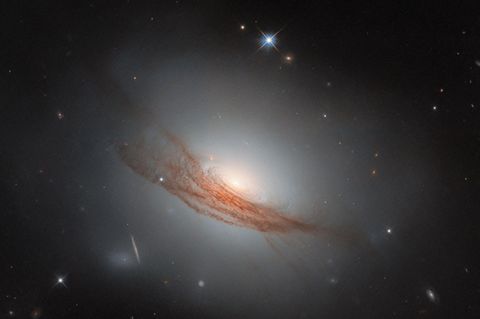

Gabriele Galimberti berichtet in faszinierenden Bildern von Großmüttern weltweit, die für ihn gekocht haben – traditionelle Lammsuppe in Island, gefüllte Weinblätter in Armenien, Leguan mit Reis, Bohnen und Kochbananen auf den Cayman Islands. Zugleich erzählt er voller Zuneigung und Wahrhaftigkeit die Geschichte vom Wandel der Welt, wenn auf der einen Seite des Globus die 82-jährige Grace Estibero in Mumbai Chicken Vindaloo schmort – und auf der anderen in Utah eine faltenfreie 50-Jährige Fertigteigmischung, Schokolade, Kondensmilch und Toffee-Candies zu einem Dessert verrührt. Die Idee der alten, krummen, gütigen Frau am Feuer ist universell. Die Wirklichkeit gesellschaftlicher Entwicklungen ist es nicht.

„Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte“ lautet der Titel eines Bestsellers von 2009, der Goldene Regeln für gute Ernährung versprach und unmittelbar einleuchtend erschien. Omas Küche war unkompliziert, geschmacksintensiv, oft so sehr von Mangel geprägt wie von handwerklichem Können. Und vor allem: angstfrei. Was sie nicht war: nachhaltig. Oder abwechslungsreich. Sushi, Curry, Chili, Olivenöl – was hätte Oma dazu gesagt?

Verklärung ist die Schattenseite nostalgischer Sehnsucht, Regression und Weltflucht sind ihre Begleiter. Früher war nicht alles besser. Im Zauberreich der Erinnerung ist alles besser. Genau dort lebt Oma. Dort, wo der Pudding keine Klümpchen hat, wo es keinen matschigen Blumenkohl gibt, keine Mehlschwitzen. Sondern nur warme, weiche, süße Harmonie. Und Opa, der Leberwurstschnittchen zur Sportschau bekommt.