Naiv sei er gewesen, sagt Jon Juárez. Sonst hätte er sich die Fotografie vielleicht nicht als Beruf ausgesucht, zu langwierig, zu unsicher der Erfolg. Dabei ist Juárez richtig gut in dem, was er tut. Und jetzt weiß das auch die Welt: Gerade wurde er als "Wildlife Photographer of the Year" ausgezeichnet, Kategorie Fotojournalismus.

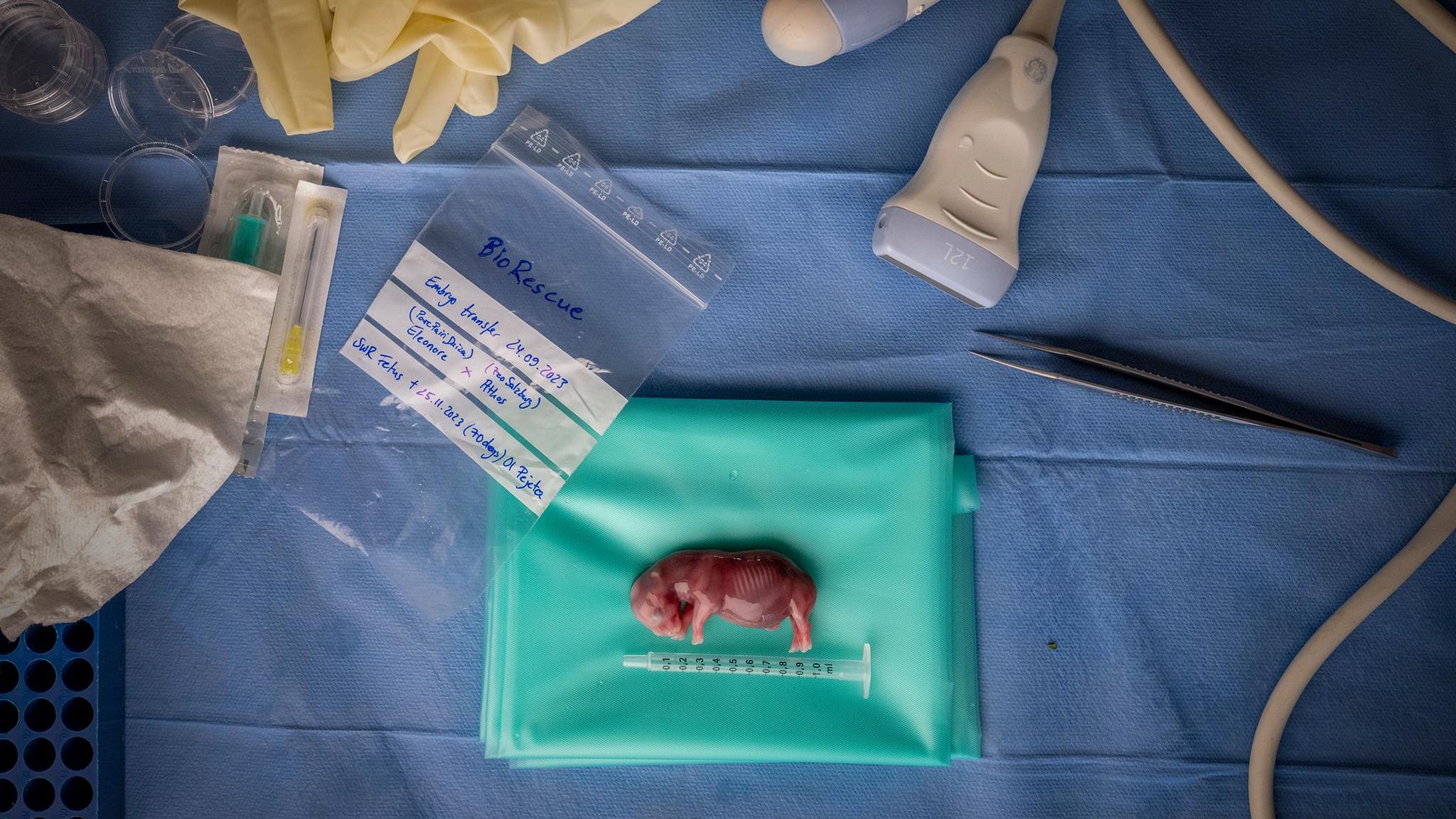

Sein Gewinnerfoto zeigt den Fötus eines Nördlichen Breitmaulnashorns, dessen Leihmutter kurz vorher gestorben war. Fast perfekt entwickelt ruht das Baby-Nashorn auf dem Tisch der Forschenden. Fragil sieht es aus, und trägt doch soviel Hoffnung in sich: Das internationale Projekt BioRescue, angeführt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, erzeugt künstlich Embryonen des Nördlichen Breitmaulnashorns und will sie Leihmüttern des Südlichen Breitmaulnashorns einsetzen. Denn die letzten beiden Weibchen ihrer Nördlichen Verwandten, die in einem Tierreservat in Kenia leben, können keine Schwangerschaft austragen. Der Fötus ist nun der Beweis, dass Biorescue die Unterart tatsächlich retten könnte.

Die besten Tierbilder des Jahres

Die besten Tierbilder des Jahres

Juárez ist dabei, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Nashörner operieren, Geier besendern und an Künstlicher Intelligenz basteln. In den Momenten, in denen es drauf ankommt, in denen jahrelange Arbeit auf den Prüfstand gelangt. Auch Juárez hat es Jahre gekostet, bis er es dorthin geschafft hat. Im Interview erzählt er, wie man auch in sterilen Laboren emotionale Bilder hinbekommt und warum Wissenschaftsfotografie niemals täuschen darf. Und wie die Naivität ihm am Ende sogar genutzt hat.

Jon, du bist mit dem Foto des Nashorn-Fötus gerade zum "Wildlife Photographer of the Year" gekürt worden, Kategorie Fotojournalismus. Wie ist das Foto entstanden?

Das war ein schwieriger Moment. Auf dem Weg nach Kenia hatten wir die Information bekommen, dass die Nashorn-Leihmutter leider gestorben war, an einer Bakterieninfektion. Den Embryo hatten die Forschenden dem Weibchen zwei Monate vorher selbst eingepflanzt. Aber erst bei der Nekropsie entdeckten sie, wie erfolgreich die Schwangerschaft tatsächlich verlaufen war. Einerseits waren wir total geschockt: So ein geniales Tier, das wir alle kannten, war auf einmal tot. Und dann dieser Fötus, so glänzend, wie ein kleiner Schatz. Er war gerade mal 70 Tage alt, und doch konnte man schon die Pfoten erkennen und wo einmal das Horn rauskommen würde. Das war gleichzeitig traurig und faszinierend. Bittersüß.

Wieso ist dieser Fötus so wichtig?

Seit über zehn Jahren arbeitet das Team von BioRescue daran, die Technologie und Prozesse zu entwickeln, um das Nördliche Breitmaulnashorn zu retten. Nur zwei Weibchen dieser Unterart sind übrig, Najin und Fatu. Mit Fatus Eizellen und eingefrorenen Samenzellen erzeugt Biorescue Embryonen, mittlerweile sind es 38.

Aber Najin und Fatu sind gesundheitlich angeschlagen, eine Schwangerschaft wäre für sie zu gefährlich. Deshalb sollen Leihmütter des Südlichen Breitmaulnashorns für sie übernehmen. Nur ob Leihmutterschaft bei Nashörnern funktioniert, wusste bisher niemand. Einen der kostbaren Embryos des Nördlichen Breitmaulnashorns zu nehmen, wäre also extrem riskant. Deshalb hat das Team Embryonen ihrer Artverwandten verpflanzt, um die Technik so gut wie möglich zu perfektionieren. Der kleine Fötus auf dem Foto ist der erste Beweis, dass es funktionieren kann und die Art eine Chance hat.

Du bist Najin und Fatu in ihrem kenianischen Zuhause begegnet. Wie war das?

Jahrelang hatte ich die Geschichte der beiden verfolgt, und dann sah ich sie wirklich vor mir. Neben einem Nashorn zu stehen, ist ohnehin beeindruckend. Das sind richtige sanfte Riesen, fast prähistorisch sehen sie aus. Und gleichzeitig blickst du sie an und weißt genau: Diese zwei Wesen tragen die ganze Hoffnung ihrer Art in sich.

Du hast selbst einen Biologe-Abschluss. Wieso hast du stattdessen ein so schwieriges Metier wie die Fotografie gewählt?

Ich wollte schon als Kind gern mit Tieren arbeiten, als Tierarzt oder Biologe zum Beispiel. Aber im Studium habe ich gemerkt: Jon, du bist zu faul dafür. Fotografie ist schwierig, aber Wissenschaft ist noch viel schwieriger. Ich lerne lieber durch Erfahrungen, nicht durch Bücher. Am Anfang war das Fotografieren nur ein Hobby, das sich über viele Jahre weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich war ich auch einfach naiv.

Wie meinst du das?

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Schon an der Uni habe ich Workshops besucht, auch einen Kurs bei einem renommierten Fotografen gemacht. Danach dachte ich: So, jetzt kannst du fotografieren. Aber als ich dann in Berlin mit echten Profis zu tun hatte, merkte ich schnell, wie viel ich noch zu lernen habe. Ich musste viel Geduld mit mir selbst haben.

Wie bist du zur Wissenschaftsfotografie gekommen?

Am Anfang wollte ich nur Tiere und Landschaft fotografieren. Der Mensch war für mich der Bösewicht, der die Natur kaputtmacht. Vor allem durch die jahrelange Arbeit mit geflüchteten Kindern merkte ich: Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die richtig coole Sachen machen. Wenn wir reparieren wollen, was der Mensch zerstört hat, brauchen wir eben auch Menschen, um das wiedergutzumachen. Der Gedanke war wie eine Befreiung. Und als dann der erste Auftrag vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung kam, wusste ich: Diese Richtung macht mir Spaß, genau das möchte ich weitermachen.

Sind Forschende eher ein dankbares oder anstrengendes Motiv?

Allgemein sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein sehr gutes Motiv. Die Forschung öffnet sich gerade dafür, mit Kommunikationsmenschen zusammenzuarbeiten. Wenn man sich Zeit nimmt und professionell mit ihnen beschäftigt, sehen sie, dass wir eine Brücke schlagen. Dass ihre Botschaft dann viel weiter reichen kann. Obwohl ich Biologe bin, verstehe ich selbst oft nur die Hälfte der Wissenschaft. Aber ich interessiere mich dafür und versuche, Bilder zu machen, mit denen ich sie besser verstehen lerne. Und andere Menschen hoffentlich auch.

Die Wissenschaft hat deine Fotografie verbessert?

Auf jeden Fall. Dinge zu dokumentieren und sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren, hat mir total geholfen. Ich muss jedes Mal erst beobachten und anderen Leuten sehr oft über die Schulter schauen. Mit einem tollen Nebeneffekt: Als Fotograf hat man das große Glück, die Hochzeit der Wissenschaft mitzuerleben. Dabei zu sein, wenn Dinge zusammenkommen und Sachen passieren. Und oft geschieht das draußen in der Natur. Das ist dann das Beste.

Was war dein schwierigstes Foto?

Das vom Nashorn-Fötus ist jedenfalls eines davon. Meine Partnerin Elena hat mir dabei sehr geholfen. Sie war als Producerin dabei, gemeinsam haben wir überlegt, wie so ein Bild aussehen kann: Es musste die Wissenschaft darstellen und das Projekt beschreiben. Aber eben auch respektvoll mit diesem verstorbenen Lebewesen umgehen und nichts banalisieren. Außerdem leben die Nashörner in einem Tierreservat. Wir hatten also kein richtiges Labor, wir mussten uns eins basteln. Zum Ausleuchten haben die Wissenschaftler*innen unsere Interviewlampen benutzt. Und ich hatte nur sehr wenig Zeit, um dieses Glänzen, dieses – auch wenn es komisch klingt –, Leben einzufangen. Der Fötus trocknet aus und wird immer grauer, je länger er nicht in einer konservierenden Lösung liegt.

Was unterscheidet Wissenschaftsfotografie von anderen Genres?

Ich versuche vor allem, einfach mitzuschwimmen, keine Störung zu sein. Wir machen ja keine Werbe-Shootings, die Wissenschaft geht immer vor. Vertrauen ist unglaublich wichtig, damit kollegiale Zusammenarbeit entsteht. Dann kann ich Stück für Stück weitergehen, Wünsche äußern und Motive vorschlagen. Gleichzeitig ist es extrem wichtig, dass sich wissenschaftliche Fotografie nie Sachen ausdenkt, übertreibt oder Unkorrektes darstellt. Sie muss sich treu bleiben und darf nicht täuschen. Denn dann bliebe keine Glaubwürdigkeit übrig, und die ist die Essenz von Wissenschaft.

Du bist ja oft im Labor. Dort stehen oft nur Computer rum, die Leute in ihren weißen Kitteln sehen alle gleich aus, das Licht ist hässlich. Wie fotografiert man in so einer Umgebung berührende Bilder?

Es hat lange gedauert, bis ich da für mich eine Antwort gefunden habe. Zuerst suche ich nach den wichtigsten Elementen eines Ortes. Wenn ich die lokalisiert habe, schaue ich, was in der Umgebung stören könnte. Wie kann ich den Blick des Betrachters zu den wichtigsten Punkten führen? Im Kontext von Laboren ist es oft relativ dunkel, ohne Tageslicht. Gleichzeitig blinkt und flackert irgendwo etwas, total unpraktisch beim Fotografieren. Ich arbeite deshalb viel mit Lampen, um das Licht zu leiten: Das Wichtigste wird hervorgehoben, das weniger, aber doch nicht Unwichtige rückt in die zweite Reihe.

Hast du ein Bild, bei dem einfach alles perfekt gelaufen ist?

Letztes Jahr war ich im Auftrag für Rewilding Europe in Schweden, die NGO will bedrohte Störe zurück in die Natur bringen. Dabei sollten ersten 100 Fische in den Göta-Fluss nahe Göteborg entlassen werden. Um sich zu akklimatisieren, verbrachten die Tiere ein paar Tage in einem Käfig am Ufer. Ich hatte das Bild schon im Kopf: Die Tore öffnen sich und die Störe schwimmen in die Freiheit. Der Moment, in dem die ganze harte Arbeit des Teams kulminiert.

Aber ich wurde gewarnt: Direkt nebenan liegt ein Wasserkraftwerk, es gibt gefährliche Strömungen. Also besorgte ich mir einen Schiffsanker. Ich dachte, mit dem befestige ich mich am Käfig oder an einer Boje oder so. Doch als der Moment dann kam und ich mit Ausrüstung und Anker ins Wasser sprang, lief die Anlage gerade gar nicht!

Also alles kein Problem?

Doch, es blieb die trübe Sicht im Fluss. Meine Lichter beleuchteten nur braune Matsche. Aber genau in dem Moment, als sich die Tore öffneten, brach plötzlich die Sonne raus. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Eben hatte ich mir noch selbst unter Wasser beim Grübeln zugehört, wie ich das bloß schaffen soll. Und auf einmal leuchtet alles in dieser intensiven, grell-grünen Farbe. Und darin immer deutlicher die Silhouetten der Störe, wie sie ganz entspannt rausschwimmen. Das war so genial. Und ein riesiger Glücksfall: Die Sonne zehn Minuten später und die Fische wären weggewesen.

Mit der Fotografie hast du als Hobby angefangen. Mittlerweile hast du feste Auftraggeber und in diesem Jahr schon mehrere Preise gewonnen. Was würdest du Quereinsteigern raten?

Zuallererst: Kameras sind nur Werkzeuge. Sie helfen uns, Geschichten zu erzählen – aber wir müssen wissen, welche wir erzählen wollen. Das Wichtigste ist immer, was vor der Kamera ist. Man sollte fotografieren, was man liebt. Nur so hat man genügend Ausdauer, um die schwierigen Momente durchzustehen. Ich könnte zum Beispiel nur schwer eine Story über Autos machen. Ich mag keine Autos. Aber ich liebe Wissenschaft, ich liebe Naturschützer, ich liebe die Natur und die Tiere. Ich möchte mehr darüber lernen, mehr erfahren, das ist meine Motivation. Manche Menschen brauchen natürlich Sicherheit im Job, nicht Leidenschaft. Die war für mich aber immer am wichtigsten, wahrscheinlich war das naiv. Aber jetzt bin ich glücklich, dass ich so naiv gewesen bin.