Wird das Nahrungsangebot knapp, verwandelt er sich in einen gefährlichen Räuber: Der Bodenpilz Arthrobotrys oligospora ernährt sich normalerweise von toter organischer Substanz. Doch wenn diese nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht und Fadenwürmer in der Nähe sind, weicht der Pilz auf eine räuberische Lebensweise aus.

Damit ist er nicht allein: Innerhalb der großen Pilzstämme der Ascomyzeten, Basidiomyzeten und Zygomyzeten sind verschiedene fleischfressende Pilzarten unabhängig voneinander entstanden. Im Laufe der Evolution haben sie einzigartige Techniken entwickelt, um tierische Organismen zu fangen. Einige endoparasitäre Pilze nutzen zum Beispiel bewegliche Sporen, die die Beute gezielt angreifen und sich am Mund oder anderen Körperöffnungen sammeln, um sie zu infizieren. Andere setzen Myzellstrukturen als Schlingfalle ein oder befallen ihre Beutetiere mithilfe der Hyphenspitze bereits als Ei.

Solche Räuber-Beute-Interaktionen sind bislang nur wenig erforscht. Spannende Erkenntnisse liefert ein Team des Max-Planck-Instituts für Biologie in Tübingen und der Academia Sinica in Taiwan. Die Forschenden untersuchen, wie genau räuberische Pilze ihre Beute fangen und welche biologischen Wechselwirkungen sich ergeben.

Klebrige Fallen und tödliches Gift

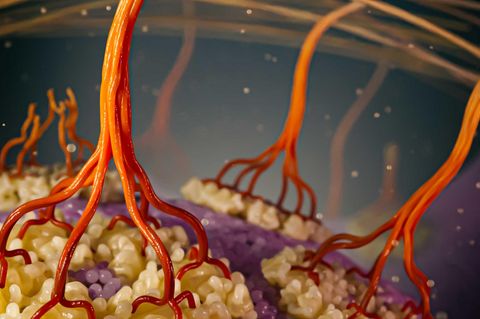

Der Pilz Arthrobotrys oligospora wird vor allem in Zeiten der Nahrungsknappheit auf die Anwesenheit von Fadenwürmern in seiner Nähe aufmerksam. Diese erkennt er anhand von Botenstoffen, mit denen die Würmer untereinander kommunizieren. Obwohl er bewegungsunfähig ist und in vielen Fällen bereits unter Nährstoffmangel leidet, fährt der Pilz zu Höchstformen auf und setzt komplexe zellulare Mechanismen in Gang: Er stößt Substanzen aus, die an tierische Sexualpheromone erinnern und die Würmer anlocken. Gleichzeitig beschleunigt er die Zellteilung, um Klebefallen aus Hyphen zu bilden, den Zellfäden, aus denen ein Pilz besteht. Diese befinden sich meist als verzweigtes Netz im Boden. Oberirdisch zu erkennen ist oft nur der Fruchtkörper, den wir ernten und verzehren.

Sitzt ein Nematode in der Falle, sondert der Pilz Moleküle ab, die sein Immunsystem schwächen, und beschleunigt die Herstellung von Verdauungsenzymen. Der Pilz bildet weitere Hyphen und dringt damit in den Körper des Nematoden ein, um sein Gewebe aufzuspalten und Nährstoffe zu gewinnen. Ein Vorgang, der nur unter dem Mikroskop sichtbar ist.

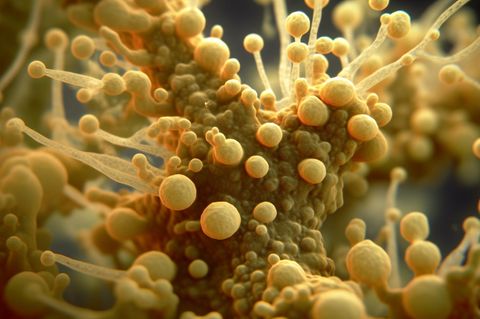

Eine andere Strategie verfolgt der Austernseitling (Pleutorus ostreatus), ein beliebter Speisepilz, der meist an Laubbäumen wächst und ihre abgestorbene organische Substanz abbaut. Er ist omnivor, kann sich als Allesfresser also auch von Fleisch ernähren. Die winzigen Nematoden dienen dem Pilz als zusätzliche Nährstofflieferanten. Um sie zu erbeuten, nutzt er keine physischen Klebe- oder Schlingfallen, sondern produziert ein Nervengift, das die Nematoden innerhalb weniger Minuten nach dem Kontakt lähmt. Hauptbestandteil des Giftgases ist die flüchtige organische Verbindung 3-Octanon, die sich in rundlichen Fortsätzen der Hyphen, den Toxocysten, befindet. Es schädigt die Zellmembranen und führt schließlich zum Zelltod, sodass die gelähmte Beute mit Hyphen durchwachsen und zersetzt werden kann. Für Menschen ist das Gift ungefährlich.

Würmer auf der Flucht

Welcher Fangstrategie die Rundwürmer auch zum Opfer fallen, das Ergebnis ist fast immer das gleiche: Der Tod des Nematoden.

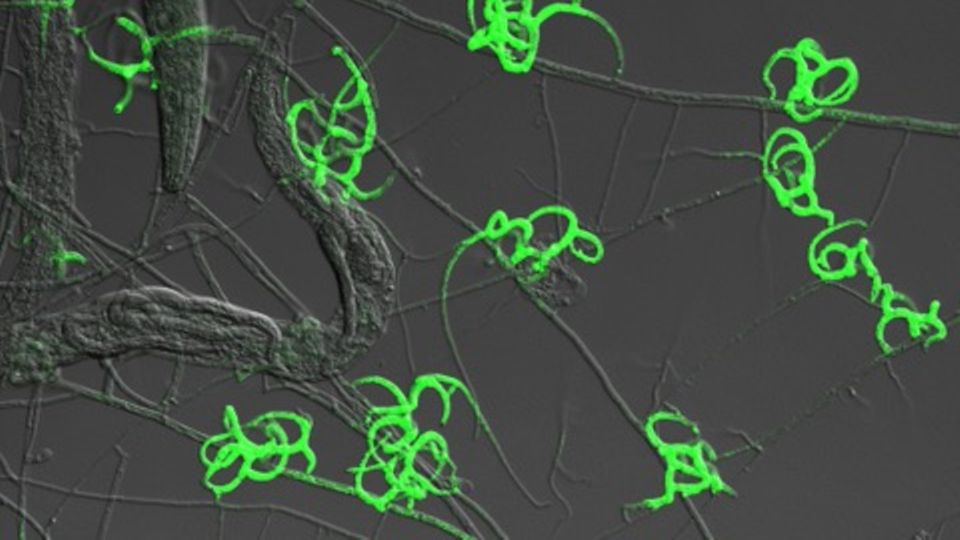

In einer Studie zur Räuber-Beute-Interaktion zwischen Arthrobotrys oligospora und dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans ließ sich beobachten, dass gefangene Würmer nach einem kurzen Kampf in einen schlafähnlichen Zustand fallen, gewissermaßen "einfrieren". C. elegans aktiviert dazu spezifische schlaffördernde Gehirnzellen. Dieser Prozess wird von den mechanosensorischen Neuronen ausgelöst, die den Reiz des Gefangenwerdens wahrnehmen. Kurz: Der Wurm spürt die Falle und sendet ein Signal an das Gehirn, das ihn dazu bringt, die Bewegung einzustellen. Dasselbe Alarmsystem nutzt er bei Verletzungen oder Überhitzung.

Weitere Untersuchungen sollen klären, inwiefern der stressinduzierte Schlaf dem Beutetier nützt. Insgesamt eröffne sich hier ein neues Fenster, um zu untersuchen, wie Gehirne externe Bedrohungen mit internen Zuständen integrieren, und Rückschlüsse auf die Überlebensstrategien auch bei anderen Spezies zu ziehen, so die Forschenden.

Außerdem könne das Verständnis der molekularen und biochemischen Funktion der Nematoden-Kutikulas dabei helfen, einen künstlichen "Superkleber" zu entwickeln. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden heraus, dass das Nematoden-Gen nhr-66 als Hauptregulator für die Bildung von Kollagenproteinen fungiert, welche die Funktion der Klebefalle ermöglichen. Einige Fadenwürmer wiesen Mutationen auf, die dieses Gen deaktivierten – und waren so in der Lage, den räuberischen Pilzen zu entkommen. Dabei gehen die Würmer einen überraschend hohen Kompromiss ein: Der Verlust des besagten Gens macht sie zwar resistent gegen den Pilzbefall. Er schwächt aber auch die Kutikula derart, dass die Würmer überempfindlich gegenüber Umweltstress werden. "Diese resistenten Mutanten haben praktisch kaum eine Chance, in ihrer natürlichen Umgebung zu überleben, weil ihre geschwächte Kutikula Stress wie Regen nicht standhalten kann", so die leitende Forscherin Yen-Ping Hsueh in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts für Biologie in Tübingen.