Fast ein halbes Jahrtausend währt die glanzvolle Ära des Reichs der Franken, zählen deren Könige aus den Dynastien der Merowinger und Karolinger zu den mächtigsten Männern Europas. Doch nicht etwa prachtvolle Paläste künden von jenen Zeiten, sondern Kirchen und Klöster – die architektonischen Wahrzeichen eines zutiefst vom Christentum geprägten Imperiums.

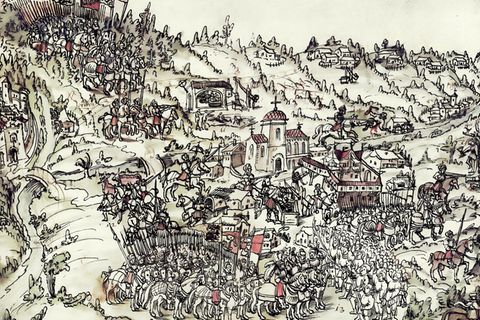

Die Herrschaft der Franken wächst in den Ruinen des Imperium Romanum: Als dessen Kaisern im 5. Jahrhundert der Einfluss in Gallien entgleitet, steigen dort fränkische Kriegerführer zu Kleinkönigen auf – darunter ein gewisser Childerich. Sein Sohn Chlodwig unterwirft bald große Gebiete. Und errichtet mit der Entscheidung, sich christlich taufen zu lassen, eine tragfähige Basis für das wachsende Reich.

Chlodwig beruft im Juli 511 in Orléans das erste fränkische Reichskonzil ein, alle Bischöfe seines Herrschaftsraums sind geladen: Die für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Königshaus und Kirche vertieft sich. Zwar entscheiden die Herrscher über die Besetzung der Bistümer, gleichzeitig aber wächst der Einfluss der geistlichen Herren vor allem in den Städten. Schon bald sind es Bischöfe, die dort die Steuern erheben.

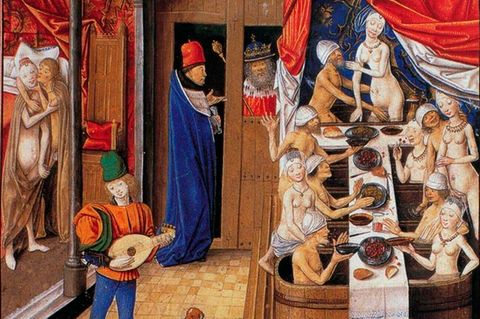

Früh schon überzieht ein Netz von Hunderten Klöstern das Frankenreich: Orte des Glaubens und der Gelehrsamkeit, an denen im 8. Jahrhundert, als die Königsmacht von den Merowingern auf die Karolinger übergeht, die Gehorsam, Demut und Schweigen fordernde Benediktinerregel verbindlich wird. Von Adeligen mit frommen Schenkungen bedacht, entwickeln sich viele Klöster zu wichtigen Wirtschaftszentren.

In Aachen mag Karl der Große, dermächtigste aller fränkischen Könige, am liebsten residieren, dort wird er sterben – doch das vielleicht bedeutendste Ereignis seines Lebens vollzieht sich in Rom: An Weihnachten 800 lässt sich Karl dort vom Papst zum Kaiser krönen. Der Schritt offenbart seinen Anspruch, im Frankenreich die Ideale und Errungenschaften des Imperium Romanum wiederzubeleben – und begründet das mittelalterliche Kaisertum.

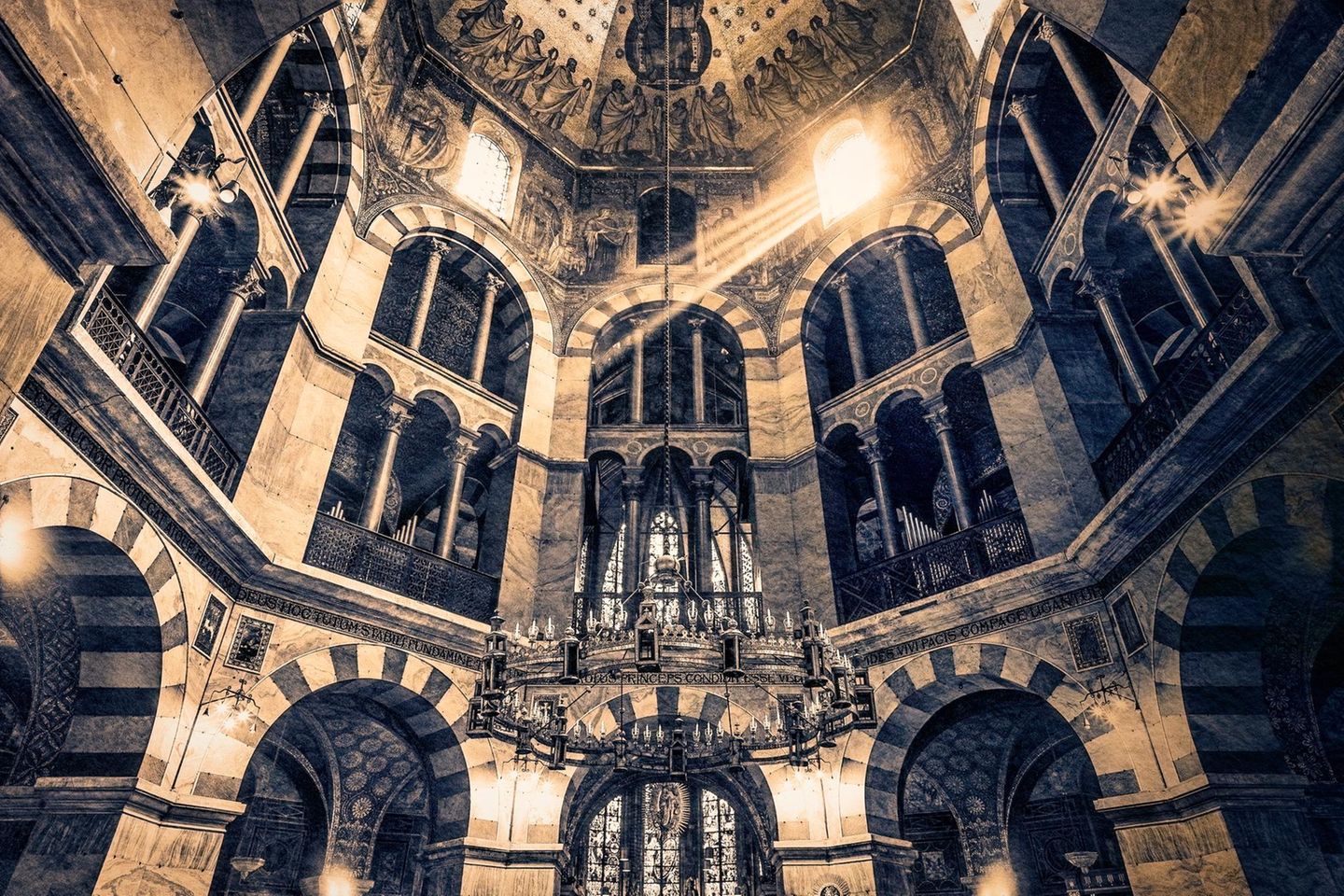

Beginnend gegen Ende des 8. Jahrhunderts, treibt die sogenannte Karolingische Renaissance Bildung und Wissen im Frankenreich zu nie gekannter Blüte. Der kulturelle Aufschwung erfasst auch die sakrale Baukunst: Karl der Große und seine Nachfolger knüpfen an frühchristliche Basiliken an, folgen oströmischen Vorbildern. Denn Kirchen sind längst nicht nur Gebetsort, sondern Manifestationen königlicher Stärke.

Um ihr gewaltiges Reich regieren zu können, ziehen die fränkischen Machthaber mit ihrem Hof von Ort zu Ort. Abseits der Städte richten sie sich oftmals in Klöstern ein: In ihren Mauern halten die Könige Audienzen ab, unterzeichnen Urkunden, sprechen Recht. Auch dadurch erlangt die Welt der Mönche und Nonnen immense politische Bedeutung.

Die Franken führen Europa ins Mittelalter und prägen dabei Westen und Mitte des Kontinents dauerhaft. Auch als im 10. Jahrhundert die Macht der Karolinger erlischt, sich auf dem Gebiet des Frankenreichs die Entstehung zweier neuer Herrschaftsblöcke abzeichnet, hallt ihr Einfluss noch lange nach. Im Osten stellen sich die Ottonen, unter denen das Heilige Römische Reich Formen annimmt, in diese Tradition.